إنّها السرديّة التي شرع الأستاذ أحمد أمين في تشكيلها مطلع القرن العشرين، مستندًا إلى التراكم الكبير داخل الحقليْن التراثي والاستشراقي، وذلك في رباعيّته الشهيرة: فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، يوم الإسلام، بأجزائها المُختلفة، وهي الصياغة التي أثراها المؤرّخ اللبناني فيليب حتّي.

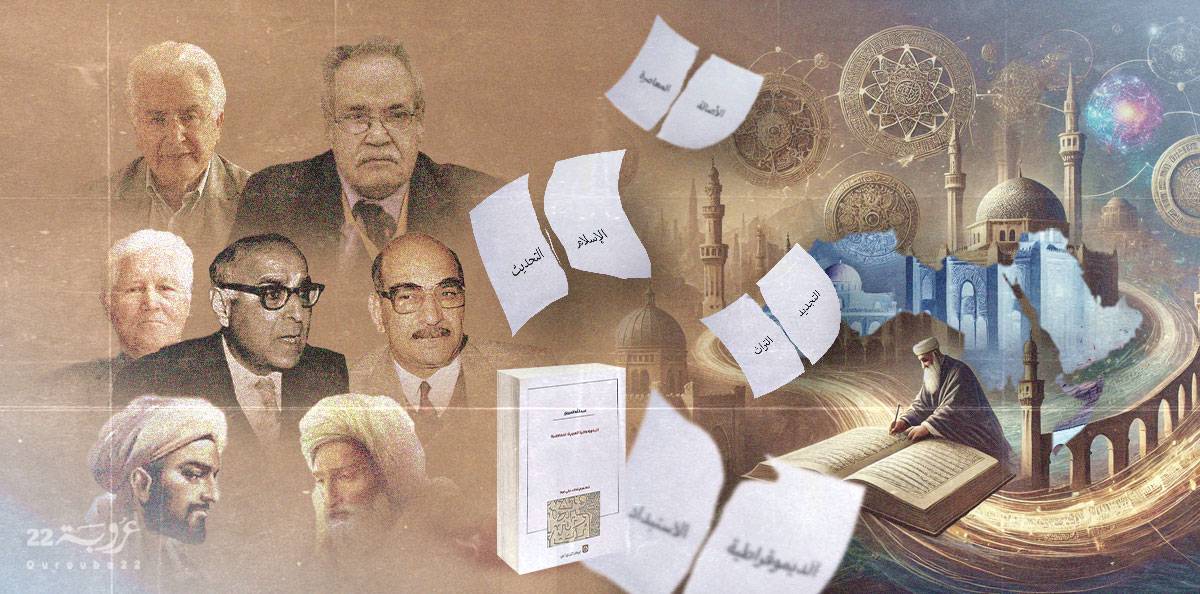

في النّصف الثاني من القرن نفسِه، بدأت مسيرة نقد تلك السرديّة في ظلّ الإخفاقات الحضارية للمجتمعات العربية، دشّنها المغربي عبد الله العروي بكتابه الأثير "الإيديولوجية العربية المعاصرة" 1967 طارحًا أسئلة النهضة على التيارات الأساسيّة في الثقافة العربية وهي لديه: العلمي والليبيرالي والسلفي، داعيًا إلى اعتماد النزعة التاريخيّة في فهم التراث توطئةً للاندراج الكلّي في مشروع الحداثة.

وقد تلاه في مطلع السبعينيّات المصري زكي نجيب محمود بمشروعه "الأصالة والمعاصرة"، بحيث قدّم صيغةً تجديديّةً جوهرها التمييز، من منظور الصدق الذّاتي، بين الأنساق الأساسيّة الأربعة في الحقل الثقافي: الدّيني / الاعتقادي، والأدبي/ الفنّي، والفكري / القيَمي، والعلمي/ التجريبي، حيث تراوحت نسب الدّمج بين الأصالة والمعاصرة في كلٍّ منها بين الواحد الصحيح والصّفر على وجه الترتيب، ما كان يُتيح الاندراج الواعي في تيّار الحداثة الذي يدور بالأساس في فلك العلم الطبيعي والفكر الفلسفي.

كان مفترضًا أن تُفضي المشروعات الكبرى للفكر العربي إلى موقف نقدي لكنه انتكس إلى موقف تلفيقيّ

وبين ثمانينيّات القرن العشرين وعشرينيّات القرن الحادي والعشرين، انشغل الفكر العربي بثلاثة مشروعات كبرى:

أوّلها للمغربي محمد عابد الجابري، الذي اختار لمشروعه عنوانًا أثيرًا: نقد العقل العربي وليس الفكر العربي، قاصدًا نقد آليات إنتاج الفكر ذاتِه وليس فقط مخرجاته، وذلك في أربعة مجلّدات، حلّل في الأوَّليْن النُّظُم المعرفية المُهيمنة على الفكر العربي: البيان والبرهان والعرفان، داعيًا إلى تجاهل العرفان، والبناء على أكثر اللحظات إشعاعًا في البيان والبرهان، والتي تمثّلت في ثلاثة رموز أحدهم فيلسوف والآخر عالم اجتماع يُمثّلان البرهان. والثالث فقيه يمثّل البيان. الفيلسوف هو ابن رشد الذي أجاد صياغة العلاقة بين الدّين والفلسفة، مؤكدًا توافقهما الجوهري، مقترحًا التأويل لإزالة التناقض الظاهري. وعالِم الاجتماع هو ابن خلدون، الذي أسَّس للنظر الواقعي في حقل التاريخ على عكس محمد بن جرير الطبري، الذي جسّد سلطة التقليد والنقل. والفقيه هو ابراهيم بن موسى الشاطبي الذي أعدّ تأسيس علم الأصول على قاعدة المقاصد العليا للشريعة، تحريرًا لها من قيود القياس الفقهي التي صكّها الشّافعي اعتمادًا على منطق اللغة وليس ضرورات الواقع.

وثانيها للجزائري محمد أركون، بعنوان نقد العقل الإسلامي، حيث كان الرجل نموذجًا لشجاعة العقل، واستقلال الرأي. لكنّه، في المقابل، أفرط في استدعاء المناهج والمفاهيم وأدوات التحليل الغربية من قبيل: العقل المنبثق، والهدم، واللامُفكر فيه، والمُستحيل التفكير فيه، والإسلاميّات التطبيقية، نازعًا إلى محاكمة الموْروث الإسلامي بها، ممارسًا الكثير من التفكيك من دون وصفةٍ واضحةٍ لإعادة البناء.

وثالثها للمصري حسن حنفي، بعنوان "التراث والتجديد". ومثله مثل أركون، لم يقدّم استراتيجيةً واضحةً للتجديد، ولكن لسببٍ نقيضٍ، بحيث غاص في التراث العربي بكلّ طبقاته وسِجالاته العتيقة، ما انعكس في تعدّد وتفرّع جبهات ومحاور ومجلّدات مشروعه، فانتهى الرجل إلى تقديم سرديةٍ جديدةٍ للفكر العربي مطلع القرن الحادي والعشرين، أكثر عمقًا واتساعًا من سرديّة أحمد أمين مطلع القرن العشرين، وهو جهد يستحق التقدير لذاتِه، ولكنه يقصر عن كونه استراتيجية للتجديد.

فجْوة قائمة بين خطاباتٍ إيديولوجية تعبوية حول الديموقراطية والعدالة وممارساتٍ مُنتِجة للاستبداد والظلم

كان مفترضًا، أن تُفضي تلك المشروعات الكبرى، ناهيك عن المساهمات المعتبرة لمفكّرين من طراز نصر حامد أبو زيد وعبد الإله بلقزيز وناصيف نصار وبرهان غليون وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم، إلى تطوّر الموقف التوفيقي العربي إلى مستوى الموقف النقدي، لكنه بدلًا من ذلك انتكس إلى موقفٍ تلفيقيّ أسهم في، أو على الأقل واكب، مراوغة المجتمعات العربية بين خطاباتٍ تحديثيةٍ وواقعٍ تقليديّ، مؤسّسات عصرية وأدوار بدائية، فهناك دائمًا البرلمان لكنه لا يُشرّع، وهناك المركز البحثي الذي لا يُنتج عِلمًا بالطبيعة أو معرفةً بالمجتمع... إلخ. يرجع ذلك، في اعتقادنا، إلى دافعٍ سياسيّ، وهو أزمة الشرعيّة التي انعكست في الفجْوة القائمة بين خطاباتٍ إيديولوجيةٍ تعبويةٍ حول الديموقراطية والعدالة، وبين ممارساتٍ عمليةٍ مُنتجةٍ للاستبداد والظلم، وهي الأزمة التي عانت منها كلّ الدول العربية على اختلاف نُظُمها السياسية، ولم تفلت منها جلّ النّخب الحاكمة سواء ذات الخطاب القومي كالنّاصرية والبعثية، أو الخطاب التحديثي السلطوي في تونس البورقيبيّة، ناهيك عن نُظُم الحُكْم العائلية والوراثية.

(خاص "عروبة 22")