ورغم أنّ الحرب على غزّة تبعد عن الصومال بنحو 3500 كيلومتر على الأقل، فلم تجد أمريكا مؤخرًا أفضل من تحذير إسرائيل من أنّ المضي قدمًا في حربها ضد قطاع غزّة يُنذر بخطورة تحويله إلى فوضى أو إلى مقديشو جديدة.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد بات على الصومال بوضعه السياسي والعسكري الحالي، أن يتعامل منفردًا مع تبعات ظاهرة العسكرة المتنامية في مياه البحر الأحمر.

وبينما يخوض الصومال، معركة استراتيجية واسعة النطاق ضد التهديد الداخلي، المتمثل في الهجمات الإرهابية المستمرة لحركة الشباب المتطرفة، فإنه بات عليه أن يركّز جانبًا من جهوده لاحتواء عودة القراصنة إلى نشاطهم المزعج على سواحل الصومال، مستغلين في ذلك الفوضى العارمة، التي يمر بها حاليًا البحر الأحمر.

وكدليل على عولمة الحروب وتعقيداتها، فقد حملت المعركة التي تجري في آسيا، أبعادها إلى قارة أفريقيا، حيث يستغل الحوثيون اليمنيون والقراصنة الصوماليون، من دون اتفاق مسبق، الاضطراب الكبير في البحر الأحمر، لتعزيز تواجدهم على حساب حركة الملاحة الدولية المرتبطة بما يجري في غزّة الفلسطينية.

وساعد العدد المتزايد من السفن التي تنتظر أوامر بالتحرك من بحر العرب إلى البحر الأحمر بسبب تهديد الحوثيين، على إتاحة المزيد من الأهداف المحتملة للقراصنة قبالة سواحل الصومال.

ويعتقد الكثير من الخبراء أنه منذ هجمات الحوثيين، أصبحت سفن الشحن أكثر عرضة للهجوم لأنها تتباطأ في انتظار التعليمات بشأن ما إذا كانت ستتوجه إلى البحر الأحمر.

لهذا، ثمة وجاهة لاعتبار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، جيرانه الحوثيين، "تهديدًا" يعيد إلى الأذهان التهديد الذي شكله قبل سنوات قراصنة الشحن الدولي الصوماليون، ما يلفت الانتباه إلى أنّ حل أزمة القراصنة الجدد القادمين من البر، ينبغي ببساطة أن يكون على الأرض، حيث الحاجة لوجود دول مستقرة على جانبي البحر الأحمر.

يدرك جيدا الرئيس حسن أنه يواجه ما وصفه بلعبة البحر الأحمر الكبرى، التي ضربت اليمن والسودان وهددت النقل البحري بشكل خطير.

وتتعمق مشاكل الصومال مع عودة نشاط القراصنة مجددًا في ظل التسابق المحموم للأساطيل البحرية الأمريكية والغربية، للتواجد في خليج عدن والبحر الأحمر، لحماية إسرائيل وضمان عدم محاصرتها بحريًا، بدعوى تأمين الملاحة الدولية وتحييد الخطر الذي تمثله هجمات الجماعة الحوثية اليمنية على السفن الإسرائيلية أو الداعمة لاسرائيل.

البحث عن شركاء

ويتحتم على الصومال البحث عن شركاء إقليميين، لمواجهة محاولة إثيوبيا الخروج من عزلتها الجغرافية، كونها دولة حبيسة بلا منافذ بحرية، عبر استخدام موطئ قدم في ولاية أرض الصومال الانفصالية.

ورغم أنّ كثيرين يشككون في الاتفاق المعلن حديثًا بين إثيوبيا وأرض الصومال، فإنّ البعض يعتقد أنه ينطوي أيضًا على القدرة على إفادة منطقة القرن الأفريقي بأكملها، ومصر، والبحر الأحمر في إطار صفقة ينبغي للعالم أن يشيد بها.

طوال تاريخها، كافحت إثيوبيا دون جدوى من أجل الوصول إلى البحر الأحمر، لكنها فقدت إمكانية الوصول المباشر إلى البحر، عندما انفصلت إريتريا وأصبحت مستقلة في عام 1993.

وعوضًا عن اعتمادها الحالي على جيبوتي المجاورة، كميناء وحيد لها طريق واحد وخط سكة حديد واحد لنقل الواردات والصادرات، فإنّ إثيوبيا تحاول توظيف حاجة أرض الصومال الانفصالية، لاعتراف دولي أو إقليمي، في صفقة ستنتزع بالضرورة سواحل صومالية مطلة على البحر الأحمر.

تتمثّل خطورة هذا الوضع، في احتمال أن يؤدي لاحقًا إلى تفكيك الدولة الصومالية المتعارف عليها جغرافيًا وسياسيًا، كما يخشى الاتحاد الأفريقي من أن منح الشرعية لأرض الصومال، قد يؤدي إلى تقسيم الدول الأعضاء الأخرى ذات الحركات الانفصالية.

ويعتبر الصوماليون المسألة قومية بالدرجة الأولى وانتقاصًا من سيادتهم على أراضيهم، ما يجعل من المستحيل على مقديشو أن تتقبل فكرة استقلال أرض الصومال.

ورغم أنّ الولايات المتحدة قلّصت تواجدها العسكري الميداني في الصومال، إلى مجرد المساهمة بغارات جوية محدودة، إلا أنّ القوة الأمريكية العاملة في أفريقيا "أفريكوم"، تتباهى من مقرها في مدينة شتوتجارت الألمانية، عبر بياناتها المستمرة بأنها تقدم العون اللازم لمساعدة الصومال على دحر الإرهاب وتحديدًا الخطر الذي تمثّله حركة الشباب.

لكن هذه الغارات الأمريكية، لم تفلح حتى الآن في تحييد خطر حركة الشباب أو منعهم من تصعيد عملياتهم العسكرية ضد الجيش الصومالي ونقلها إلى داخل العاصمة الصومالية مقديشو.

وبينما امتنعت "أفريكوم"، التي تواجه اتهامات بالتسبب في قتل مدنيين صوماليين خلال عملها العسكري في الصومال، عن الرد على أسئلة وجهتها "عروبة 22" بهذا الخصوص، لا يجد مسؤولون عسكريون صوماليون، تحدثوا لـ"عروبة 22" إجابة على السؤال الكلاسيكي: "لماذا تصرّ أمريكا وحدها على القدرة على توجيه ضربات جوية من حين لآخر في الصومال دون أن تلجأ إلى الحل الأسهل وهو تسليح الجيش الصومالي ومساعدته على امتلاك قدرة جوية".

اتفاقيات عسكرية

ولأن الأمر الأكثر سخافة هو أنّ سفير أمريكا لدى الصومال، هو في الواقع سفير إلى مطار مقديشو، وغير قادر على التنقل في البلاد أو حتى المدينة، فقد شرعت الصومال في البحث عن حلفاء آخرين، بما في ذلك مصر وتركيا والإمارات وروسيا، لتعويض النقص العسكري والتسليحي المطلوب.

ورغم توقيع الصومال، اتفاقية دفاعية مع تركيا في شهر فبراير/شباط الماضي، إلا أنّ المكاسب الصومالية تظل محدودة لصالح تزايد الوجود العسكري التركي في الصومال، الذي يمهد الطريق لوجود تركي في البحار المفتوحة بالمنطقة، وبالتالي فعاليتها في التطورات بخليج عدن.

ترى أنقرة في هذا الاتفاق فرصة حاسمة لتأمين مقعد في الصف الأمامي عند مدخل البحر الأحمر، في رحلتها للبحث عن فرص تجارية جديدة بعد استبعادها من الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (إيمك) الذي أطلقته قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وربما لهذا السبب بدأت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا بخفض التمويل الذي تقدمه إلى ألوية الجيش الصومالي، تعبيرًا عن استيائها من تزايد الأنشطة التركية واستمرار الأنشطة القطرية في البلاد.

وبالمثل فقد وقعت أمريكا والصومال اتفاقًا مشابهًا، لكنه سيعزز القدرة الأمريكية على مواجهة القوة الدولية المنافسة لها؛ ويمنحها ميزة المراقبة الأعمق لمضيق باب المندب، بما يضمن في النهاية تعظيم المصالح الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة.

طموحات الرئيس والواقع

قد لا يتحقق تعهد الرئيس الصومالي، بأن يتمكن من سحق حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وطردها من الأراضي الصومالية، مع المخاطر المترتبة على الموعد النهائي لمغادرة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي نهاية العام الجاري.

لقد تمكنت الحركة من معاودة هجماتها الجريئة داخل العاصمة مقديشو، وأثبت مقاتلوها القدرة على ضرب الحكومة في مكان قريب من مركزها، عبر استهداف فندق "إس واي إل" المعروف الذي يقع على مقربة من المدخل الرئيسي لمجمع "فيلا صوماليا" المحصّن الذي يضم مقر رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الوزراء ومباني بعض الوزارات.

وعلى الرغم من فقدان الحركة المتطرفة ما يوازي ثلث مقاتليها، فقد دلل هذا الهجوم على احتفاظها بخلاياها وبقدراتها العملياتية، على التفوّق في حرب العصابات ضد القوات الحكومية.

ولعل هذا تحديدًا ما دفع رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري، لتذكير قيادات جهاز المخابرات والشرطة، خلال سلسلة اجتماعات منفصلة، بزيادة اليقظة داخل الأجهزة الأمنية، والتأكيد على التزام حكومته بالقضاء على العناصر الإرهابية.

تعاني القوات العسكرية والأمنية الصومالية، التي تخوض حربًا مفتوحة منذ سنوات، بدون وجود حل سياسي، من مشاكل نقص السلاح والمقاتلين والخبرات العسكرية، والافتقار إلى سلاحين للجو والبحر محترفين وقادرين على تأمين البلاد.

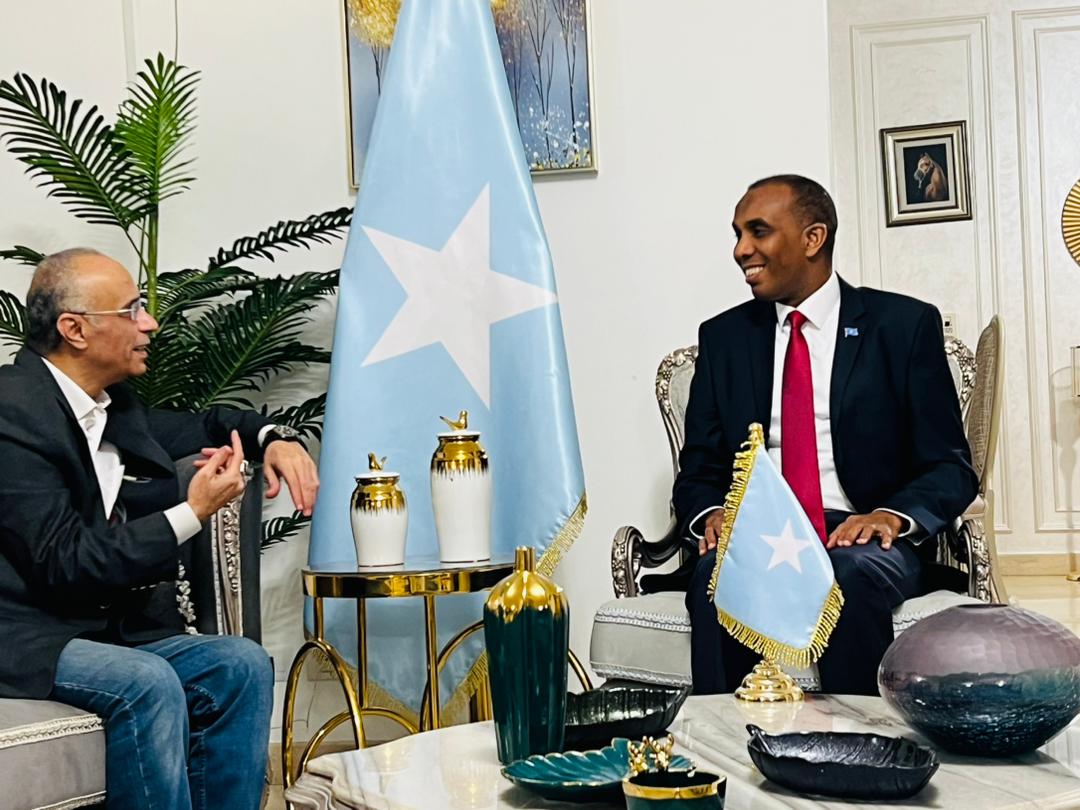

مع اندلاع الحرب على غزّة، اعتبر حمزة الذي لمستُ هواه القومي العربي خلال لقاء بيننا مؤخرًا في القاهرة، أنّ حركة "حـماس" الفلسطينية حركة تحررية إسلامية، وتعهد بعدم تغيير موقفهم منها ومن فصائل المقاومة الفلسطينية "حتى لو قطعوا رؤوسنا".

ومع ذلك يعتقد مراقبون أنه في خضم الأزمة الصومالية، يجب على السياسيين في الصومال ألا يفقدوا الالتزام بالقضاء على حركة الشباب والخطر الذي تمثله بالنسبة لمستقبل البلاد.

لكنّ جانبًا كبيرًا من مشاكل الصومال، يأتي أيضًا من خارجها، بسبب احتدام التنافس الإقليمي والدولي على التواجد بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، خدمةً لإسرائيل ولبقية المشاريع الاستعمارية القديمة، التي ظننا جيمعًا أنّ النسيان قد طواها إلى الأبد، لكننا وللأسف، مجرد أسرى لخطأ استراتيجي كبير!!.