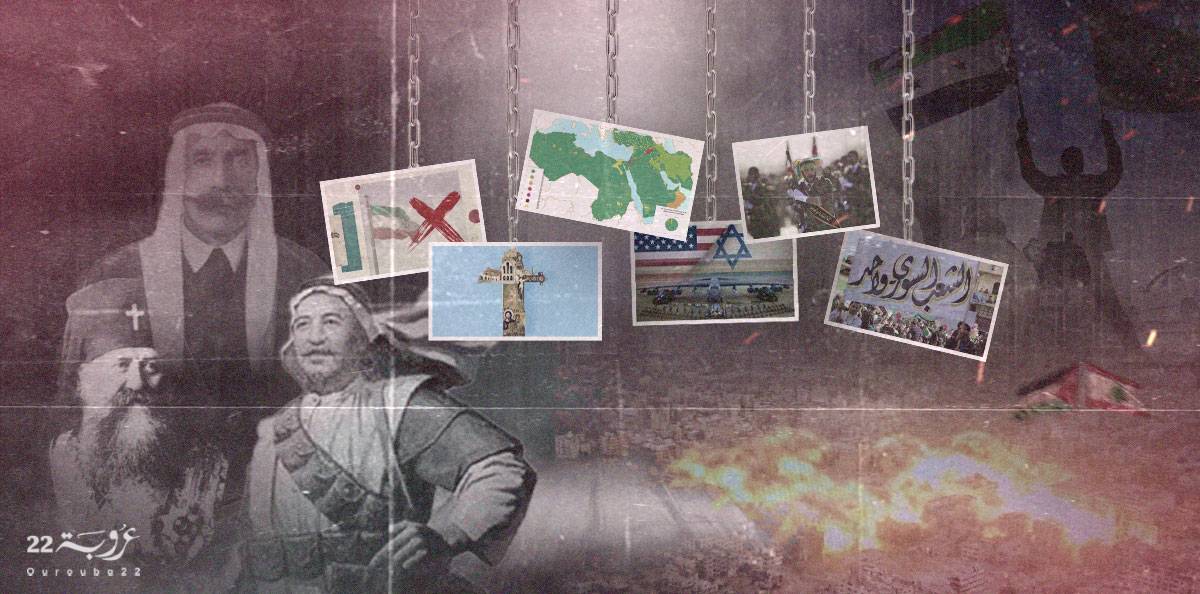

الخريطة المتغيّرة للمشرق العربي أدّت إلى تعديلٍ في موازين القوى، فبدت إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية بالسلاح والسياسة وكأنّها القوة الإقليمية التي تريد أن تفرض شروطها على الأطراف الأخرى. أما إيران فبدت الخاسر الأكبر بعد أن فقدت نفوذها في سوريا. وفي المقابل، صعِد دور تركيا وكذلك المملكة العربية السعودية التي عادت إلى كلّ من سوريا ولبنان.

"حلف الأقلّيات" عبارة فضفاضة لم تستطع أن تستوعب أقلّيات بقيت بمنأى عن هكذا حلف

بالإضافة إلى التغيير الذي طرأ على الخريطة السياسية، فإنّ تغييرًا قد أصاب "الهلال الشيعي"، وهو التسمية التي استُخدمت للإشارة إلى نفوذ إيران عبر العراق وسوريا وصولًا إلى لبنان. وخلال السنوات الماضية استُخدم الانتماء الديني/المذهبي كَتَوْرِيَةٍ لصراع النفوذ في المنطقة. وقد استخدمت إيران التحالف مع الحكْم السوري المستند إلى عصبية مذهبية، و"حزب الله" الموالي لولاية الفقيه.

وقد درجت عبارة "حلف الأقلّيات"، وهي عبارة فضفاضة، لم تستطع أن تستوعب أقلّيات بقيت بمنأى عن هكذا حلف. على الرَّغم من أنّ سياسة كلّ من إيران وحكْم الأسد في سوريا، عادةً ما سعَت إلى استقطاب تأييد المسيحيين وكسب ولائهم.

وفي هذا الخضمّ، برز "اللقاء المشْرقي" (تأسست جمعية اللقاء المشْرقي عام 2017، بترخيص من وزارة الداخلية اللبنانية وضمّت الهيئة التأسيسية ممثلين عن الموارِنة والأرثوذكس والسِّريان والأرمن). وعَقَدَ اللقاء مؤتمرَه الأول والأخير، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019 (قبل أسبوعيْن من الانتفاضة التي عمّت لبنان)، وقد عبّر الخطباء عن سعيهم ليكونوا قوّة فاعلة في المشْرق.

كلّ السياسات التي استخدمت الدِّين أو المذهب قد فشلت والتمثيل الواقعي هو الذي ينبثق عن انتخابات ديموقراطية

أدّت التغييرات التي عصفت بالمنطقة إلى بعثرة "الهلال الشيعي" وتحالف الأقلّيات واللقاء المشْرقي، وفي المقابل جرى الكلام عن صعود النفوذ السنّي. وكأنّ الأكثرية السنّية قد استعادت السلطة في سوريا. وسرعان ما صدرت أصوات في أوروبا تطالب بحماية الأقلّيات وضمان حقوقها، الأمر الذي يذكِّرنا بقناصل الدول التي كانت تطالب بحماية الأقلّيات في القرن التاسع عشر. على الرَّغم من عدم وجود مؤشرات إلى اضطهاد أو تضييق على الأقلّيات الإسلامية والمسيحية على حدٍّ سواء.

وقد آن الأوان للقول إنّ كلّ السياسات التي استخدمت الدِّين أو المذهب قد فشلت، ذلك لأنّ المذاهب والطوائف ليست كِيانات مغلقة تدين بالولاء لقيادة دينية، ولأنّ الأقلّيات ليست جواهر مفْردة تنطوي على ثوابت مطلقة لا تتغيّر، فالطوائف والأديان ليست مِللًا في جسم سلطاني. وإذا كان السنّة في سوريا هم الأكثرية العددية، فإنّهم لا يتشاطرون القيم الثقافية الاجتماعية الواحدة، فالتنوّع داخل هذه الأكثرية تتراوح ما بين المحافظين والمنفتحين على الحداثة، كما أنّ هذه الأكثرية تتوزّع على مجتمعات عشائرية وريفية ومدنية. ويجدر القول أيضًا إنّ أيّ سلطة مهما بلغت شعبيّتها فإنّها تبقى أقليّة عاجزة عن أن تُمثّل شعبًا بأكمله. إنّ التمثيل الواقعي هو الذي ينبثق عن انتخابات ديموقراطية تتمثّل بنتيجتِها كلّ التيارات الفكرية والعقائدية والاجتماعية.

الوطنية هي ارتفاعٌ فوق الانتماءات الأوّلية المذهبية أو العشائرية والفئوية

وللتذكير، فإنّ سوريا الحديثة قد وُلدت مع انطلاقة الثورة العربية الكبرى عام 1916، وإقامة أوّل حكومة عربية في دمشق (2018-1920)، التي شهدت وقوف بطريرك العرب غريغوريوس الرابع حداد إلى جانب الملك فيصل الأول، وكان في وداعه عند مغادرته دمشق. ولا يمكن أن نُهملَ أو ننسى أنّ الشيخ صالح العلي قد حارب الفرنسيين في جبال العلويّين، وأنّ سلطان باشا الأطرش هو القائد الرّمزي للثورة السورية الكبرى عام 1925، وأنّ فارس الخوري هو أحد رؤساء الحكومة السورية.

لطالما كانت الوطنية السورية، مثل كل مواطَنة حديثة، هي ارتفاعٌ فوق الانتماءات الأوّلية المذهبية أو العشائرية والفئوية.

(خاص "عروبة 22")