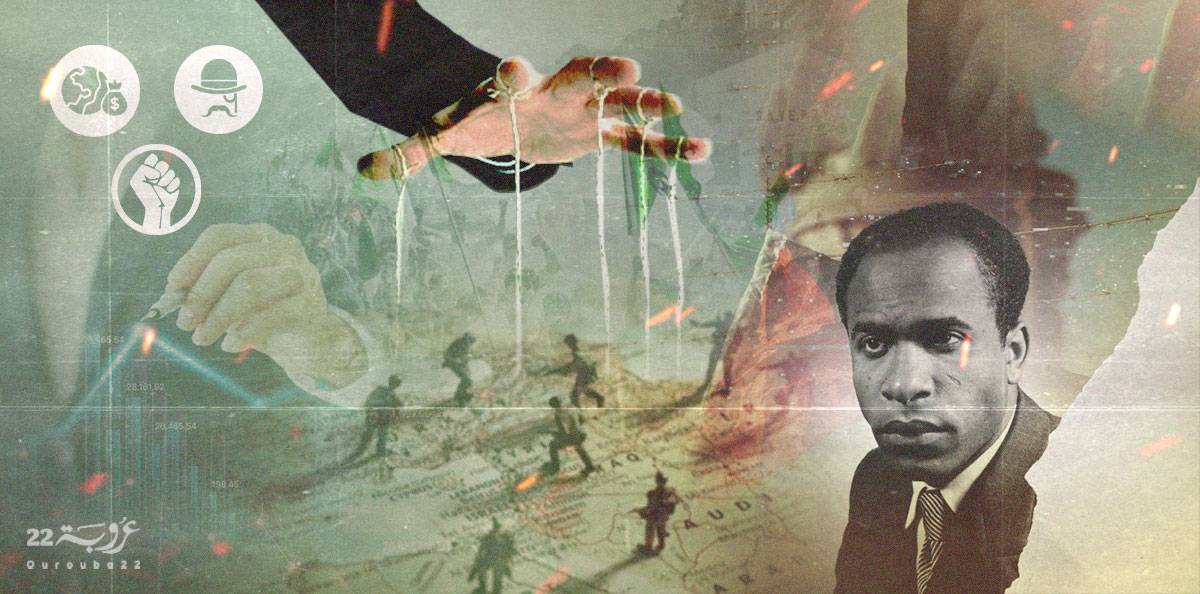

يقينًا، الإجابة عن هذا السؤال سوف نجدها عند المقاوم الكبير للاستعمار، الطبيب والمحارب ضدّ النازيين والمناضل ضدّ المستعمرين والفيلسوف والصحافي والديبلوماسي، الذي تحلّ مئوية ميلاده هذا العام، "فرانز فانون" (1925 - 1961)، إذ يُعدّ في مقدّمة من بذلوا حياتهم القصيرة (36 عامًا)، في مقاومة الاستعمار، واستخلص أفكارًا أودعها في وثيقةٍ فكريةٍ تاريخية (225 صفحة، صدرت سنة رحيله) بعنوان: "معذّبو الأرض"؛ إذ كشف فيها عن جوهر المنهج الاستعماري/الإمبريالي: "الانتهاكي - الاستنزافي - الإبادي"؛ ليس فقط لمقدّرات الشعب المُستعمَر، وإنّما لروحه - الشّعب - أيضًا. المنهج - الذي أظنّ - لم يَزَلْ يُمارَس حتّى يومنا هذا حيث لا تختلف كثيرًا القوى الاستعمارية الإمبريالية الجديدة عن القديمة إلّا في التّقنيات.

ولعلّ "فانون" في كتابه، الذي أشرنا إليه؛ قد نبّه إلى احتماليّة تجدّد الحضور الاستعماري ما بقيت النّظرة "الكولونيالية" الاستعلائيّة تحْكم أهل الحكْم والسياسة والمال في المركز، أيًّا كان المركز، ما يعني أكذوبة نهاية الاستعمار التاريخي.

التنافسات الراهنة ما هي إلا دورة جديدة من دورات الإمبريالية

لا يتوقّف "فانون" عند التحذير فقط من احتماليّة تجدّد الحضور الاستعماري، بل يسهب في شرح أسباب ذلك كما يلي: "... إن الضعف الكلاسيكي المعروف الذي يعانيه الوعي القومي في البلدان المتخلّفة لا يرجع إلى أنّ النظام الاستعماري قد أفسد الإنسان المُستعمَر، وإنّما يرجع أيضًا إلى كسل البورجوازية الوطنية، وإلى فقرها... إنّ البورجوازية التي تستلم مقاليد السلطة في نهاية العهد الاستعماري هي بورجوازية متخلّفة، قوّتها الاقتصادية تكاد تكون صِفرًا، أو هي على الأقلّ لا تقاسُ أبدًا بالقوة الاقتصادية التي تملكها بورجوازية البلاد المُستعمِرة التي تريد هذه البورجوازية الوطنية أن تحلَّ محلها. لقد ظنّت البورجوازية الوطنية، لنرجسيّتها وغرورها، أنّ في وسعها أن تحلّ محل بورجوازية الاستعمار... ولكنّ الاستقلال لا يلبث أن يضعها في مآزق حرجة... إنّه ليستحيل على بورجوازيةٍ أن تجمع رأسمالًا في ظلّ النظام الاستعماري... أن تنكر نفسها كأداةٍ لرأس المال، وأن تضع نفسها وضعًا كاملًا في خدمة رأس المال الثوري الذي هو للشعب".

وعليه يخلُصُ "فانون" إلى أنّ "الشعور القومي ما لم يكن تجسيدًا منسجمًا لأعمق مطامح الشعب بمجموعه... فلن يكون في أحسن الأحوال إلّا شكلًا لا مضمون له، سريع الزوال وقليل الدقّة والوضوح. والصدوع التي نجدها فيه عندئذٍ هي السبب في أنّ البلاد الناشئة المستقلّة، كثيرًا ما تنتقل بسهولةٍ من حالة الأمّة إلى حالة القبيلة، ومن مستوى الدولة إلى مستوى العشيرة. إنّ هذه الشقوق هي السبب فيما تعانيه الاندفاعة القومية، من انتكاساتٍ مؤلمةٍ ومؤذية".

ما سبق، وغيره الكثير، يستفيض في كشفه "فانون" مبكرًا في خضمّ عملية الاستقلال الوطني ما بعد الحرب العالمية الثانية من خلال انخراطه في النّضال الوطني الجزائري، والكثير من العمليات الاستقلالية الأفريقية. وهو ما يُثني عليه الفيلسوف الفرنسي الأشهر في النصف الثاني من القرن العشرين "جان بول سارتر" (1905 - 1980) في مقدّمته التي كتبها لكتاب فانون "معذّبو الأرض"، واصفًا إيّاه بالقول "إن فانون لا يُخفي شيئًا: لا يُخفي ضروب العنف، ولا أنواع الشقاق، ولا ألوان التزييف... إن فانون يتحدّث بصوتٍ عالٍ".

حديث صارخ؛ يكشف المعارك التي واجهت العملية الاستقلالية للدول ما بعد الحرب العالمية الثانية، كذلك الإعاقات التي تعرّضت لها مشروعات التنمية المستقلّة لتلك الدول، والاحتجازات التي طالت عمليات التطوير الاجتماعي وتوزيع الثروة لتبقى في دائرة القلة: "الأوليغارشية ــ الكومبرادورية"؛ من دون أن تمتدّ إلى باقي الجسم الاجتماعي. ما جعل وضعية التخلّف والفقر واللّامساواة والتبعيّة، وضعيةً مُركّبةً مُستدامة.

في هذا السّياق، لا يمكن أن ننسى محاولتَي التأميم التاريخيتَيْن (نقصد هنا التأميم بمعناه التحرّري الشامل من نير الاستعمار لا التأميم بمعناه الاقتصادي الضيّق) اللذيْن قام بهما: "مصدق" لتأميم النفط التي وُئدت في المهد. و"ناصر" لتأميم القناة والتي نجح فيها، ولكنّها لم تنسَ قطّ حيث ظلّت القناة هدفًا للحصار منذ 1956، حتّى يومنا هذا.

لكسر الجمود الذي تفرضه آليات الاحتكار والتبعيّة والاستلاب

وبعد، إن ما يدور من تنافساتٍ إمبرياليةٍ راهنةٍ ما هي إلّا دورة جديدة من دورات الإمبريالية. فما الحروب الإقليمية الدائرة هنا وهناك إلّا نسخة جديدة شبيهة بالتنافسات الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر التي أودت بالعالم إلى: حروب إقليمية متعاقبة أولًا، فحرب عالمية مطلع العقد الثاني من القرن العشرين ثانيًا، وبالأخير تقاسُم العالم بين القوى المنتصرة، وإحكام السيطرة الاقتصادية الاحتكارية على سياقات جغرافية مختلفة يتمّ استعمارها بأشكالٍ مختلفةٍ ومن ثم حكمها عبر أوليغارشيّات محلّية ما ينتج معاناةً مجتمعيةً حادّةً للأغلبية تتّسم بالطبقيّة، والعنصريّة، والاستغلال، والاضطهاد.

وفي هكذا ظرف، نستعيد "فرانز فانون"، في مئوية ميلاده، بضرورة أن "نلبس جلدًا جديدًا، أن ننشئ فكرًا جديدًا، في محاولةٍ لخلق إنسانٍ جديدٍ" وزمنٍ جديدٍ "لا كولونيالي"، وذلك بكسر الجمود الذي تفرضه آليات الاحتكار والتبعيّة والاستلاب على الديناميّة التحرّرية والاستقلاليّة الشاملة والتنمويّة المجتمعيّة المُستدامة للشعوب... ونتنادى معه "أيها المعذّبون المعركة لم تنتهِ بعد".

(خاص "عروبة 22")