على الرَّغم من أنّ هذه البرامج سرعان ما تعرّضت لإجهاضٍ كبيرٍ، سواء بفعل عوامل داخلية تمثّلت في غياب الارادة السياسية للدخول إلى النادي النووي الدولي تارةً، وعوامل خارجية تارةً أخرى، على نحو ما جرى للمشروع النووي العراقي الذي نجحت إسرائيل في تدميره مطلع الثمانينيّات، إلّا أنّ عودة الحديث عن هذا الملف، في عددٍ من الدول العربية خلال العقد الأخير، يبشّر بقفزةٍ جديدةٍ إلى الأمام، خصوصًا فيما يتعلّق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، في وقتٍ يرى فيه الكثير من الخبراء أنّ الدول العربية مجتمعةً، قادرة بما تملكه من قدرات اقتصادية وثروات معدنية، على إطلاق برنامجٍ نوويّ متكاملٍ، إذا ما أحسنت توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية، وهو ما يؤهّلها مستقبلًا، لأن تمثل رقمًا صعبًا ليس فحسب بين الدول النووية الكبرى، وإنّما أيضًا في المعادلة السياسية الدولية.

شكّل البرنامج النووي المصري الذي انطلق أواسط الخمسينيّات، نقلةً نوعيةً كبرى في هذا الملف، إذ يُعدّ أوّل برنامجٍ عربيّ نوويّ طموح، بدأت ملامحه في التشكّل فعليًا في عام 1961، عبر البدء في إنشاء مفاعل إنشاص النووي، بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي، قبل أن توقّع مصر منتصف السبعينيّات اتفاقيةً تاريخيةً كبرى مع الولايات المتحدة الأميركية لتخصيب اليورانيوم، غير أنّ هذه الاتفاقية سرعان ما انتهت بفسخ التعاقد بين الجانبيْن، بسبب رهن الجانب الأميركي الشروع في عمليات التخصيب، بالتفتيش الدوري على المنشآت النووية المصرية، وهو ما اعتبرته مصر أمرًا يمسّ سيادتها على مشروعاتها الوطنية، قبل أن تعلنَ مطلع الثمانينيّات استئناف برنامجها النووي في منطقة "الضبعة" على ساحل المتوسط غرب البلاد، وتُوقّعَ في 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، اتفاقًا مبدئيًا مع روسيا تقوم بمقتضاه الأخيرة ببناء وتمويل أوّل محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، بتكلفة قدرت بنحو 30 مليار دولار، منها 25 مليار دولار كقرضٍ روسيّ، يبدأ سداده بعد تشغيل المحطة، وقد اختارت مصر العرض الروسي، حسبما يقول الدكتور نعمان حافظ، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بعد مفاضلةٍ بين عددٍ من العطاءات التي تقدّمت بها كوريا الجنوبية والصين، لأسبابٍ عدّةٍ من بينها عدم وجود أي شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، إلى جانب خبرة الجانب الروسي في هذا المجال، فضلًا عن سماحها لمصر بالاشتراك في بناء المحطة بمكوّنٍ محلّيّ يصل إلى نحو 20%.

يمنح الاتفاق الروسي لمصر مزايا ماليةً عدّة، من بينها مدّة سداد القرض المالي اللّازم لبناء المحطة، والذي يصل الى 35 عامًا، يتمّ احتساب الدفعة الأولى منه بعد الانتهاء من الإنشاءات بثلاثة عشر عامًا، يتمّ خلالها تدريب الفنيين المصريين في محطاتٍ مماثلةٍ لمحطة الضبعة في روسيا، لصقلهم بالخبرات المطلوبة، إلى جانب التّكنولوجيا المُطوَّرة التي سوف ترفد بها روسيا محطة الضبعة النووية، على نحوٍ يجعلها ثاني أفضل مشروع نووي في العالم، فالمشروع يضم مفاعلًا نوويًا من الجيل الثالث، يتميّز بتصميمه البسيط والموثوق، إلى جانب استيفاء معايير تصميم تقاوم خطأ العامل البشري والتسرّب الإشعاعي، فضلًا عمّا يتميّز به من نُظُمِ ما يُعرفُ بالسلامة السّلبية والإيجابية، التي ترتكز على زيادة كفاءة استخدام الوقود، وإخراج أقلّ كمية من النفايات، عبر نُظُم التحكّم الآلي الحديثة، ويقول الدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الانشاءات الخاصّة بمحطة الضبعة النووية، قادرة على تحمّل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 400 طنّ، بينما يستطيع مبنى المفاعل تحمّل "تسونامي" حتّى ارتفاع 14 مترًا، وهو ينافس في قدرته التشغيلية محطة "براكة" الاماراتية، التي تُعدّ أوّل محطة للطاقة النووية التجارية في العالم العربي، والتي تبلغ القدرة التشغيلية لمفاعلاتها الأربعة، نحو 5600 ميغاوات، أي ما يُعادل ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء النظيفة.

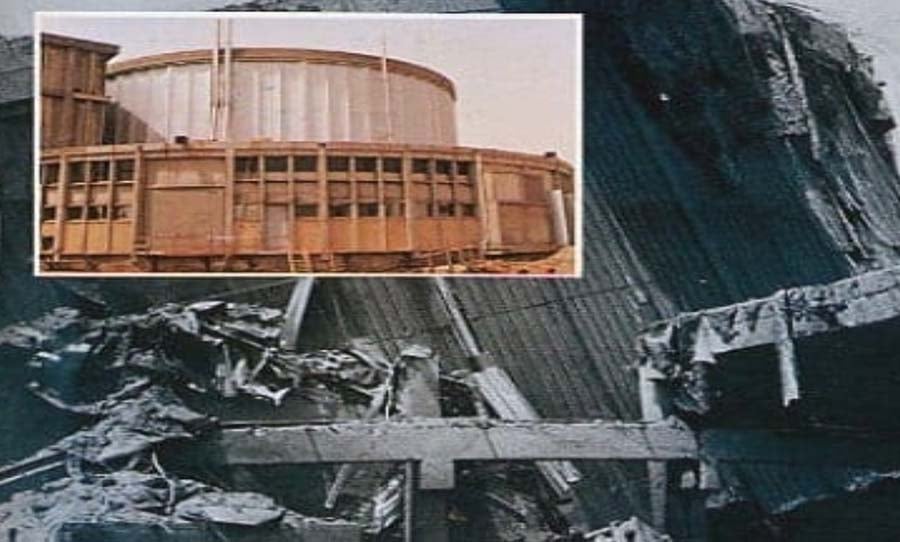

وكان العراق أوّل دولة عربية تقيم مفاعلًا نوويًا، بعدما حصل من الاتحاد السوفياتي على أوّل مفاعل نووي في عام 1968، تمّ تطويره في منتصف السبعينيّات بمفاعلَيْن فرنسيَيْن يعملان باليورانيوم المخصّب، قبل أن تُجهض إسرائيل المشروع بكامله مطلع الثمانينيّات بتدمير المفاعل، بزعم قرب إنتاجه لأسلحةٍ نوويةٍ، وهو ما دفع المشروعات النووية العربية التي انطلقت لاحقًا، إلى تقليص طموحاتها النووية بصورةٍ كبيرة، على نحو ما انتهت إليه الجزائر عبر تعاونها مع الصين، بإنشاء مفاعلَيْن نوويَيْن بقدرةٍ ضعيفة، يُستخدمان للأغراض السلمية، أحدهما يعرف باسم "السلام"، والموجود في ولاية الجلفة جنوب البلاد، ولا تزيد قدرته عن 15 ميغاوات، وقد تمّ افتتاحه بالفعل مطلع التسعينيّات، ومن قبله المفاعل "نور" المخصص للأبحاث والموجود في العاصمة، ولا تزيد قدرته التشغيلية على واحد ميغاوات.

تعكس التجربة الليبيّة في الدخول إلى عصر الطاقة النووية، مدى التخبّط العربي في هذا الملف، فعلى الرَّغم من توقيع ليبيا مع روسيا، على اتفاقٍ يقضي بإمدادها بمفاعلٍ تجريبيّ، وبناء عددٍ من المعامل النووية أواسط السبعينيّات، بصفقةٍ بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 400 مليون دولار، إلّا أنّ هذا المشروع سرعان ما تعرّض للانهيار، بعدما لجأت ليبيا إلى شراء معظم تقنيات برنامجها النووي عن طريق السوق السوداء، وهو ما دفعها الي التخلّي طواعيةً عن برنامجها كاملًا بعد اكتشاف الأمر، والرّضوخ لطلباتٍ أميركيةٍ وإنكليزيةٍ بتفتيش منشآتها النووية وتفكيكها، ليتحوّل حلمها الطموح بالدخول الى النادي النووي الدولي، إلى كابوسٍ جديدٍ يُضاف الى قائمة الكوابيس التي قوّضت الكثير من البرامج العربية النووية في مهدها، على الرَّغم من أنها صُمّمت جميعها من أجل الاستخدام السلمي، سواء من أجل الحصول على الطاقة أو تحلية المياه.

تبدو المحاولات العربية المتأخّرة للّحاق بعصر الطاقة النووية، أقرب ما تكون إلى السير في رمالٍ متحركةٍ، فالكثير من الدراسات المتخصّصة، باتت تشير إلى الطاقة النووية باعتبارها إرثًا من زمنٍ ولّى، بعدما تحوّلت إلى مصدرٍ أكثر كلفةً للحصول على الطاقة، مقارنةً ببدائل مُتاحة أخرى مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وهي بدائل أكثر أمنًا، إذا ما قورنت بالمخاوف المُصاحبة للتوسّع في إنشاء المفاعلات النووية، على ما قد تؤدّي إليه من كوارث محتملة، على غرار ما جرى في تشيرنوبيل وفوكوشيما، ويقول الدكتور مدحـت صـالح أبـو المجـد، أستاذ مساعد العلوم السياسية في كلية التجارة بجامعة بورسعيد، إنّ "التخلي النهائي عن البرامج النووية السلمية، بات خيارًا مطروحًا في العديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة، وقد شرع الكثير من هذه الدول بالفعل في إخـراج العشرات من محطات الطاقة النووية من الخِدمة، وإنهاء تراخيص التشغيل الممنوحة لها، من قبل هيئات الرّقابة النووية، والبدء في عمليات معقّدة من أجل إيقاف التشغيل، على نحوٍ آمنٍ وسليمٍ من الناحية البيئية.

(خاص "عروبة 22")