كان الأفغاني أكثر اطّلاعًا على نصوص الفلسفة الإسلاميّة الوسيطة، واعتبر أنّه بالإمكان الانطلاق منها في عمليّة إصلاح راديكالي يتعلّق بتأويل النّص في مرجعيّاته العقديّة والتصوّريّة، في حين رأى محمد عبده أنّ عموم المسلمين لا يزالون متشبّثين بعلوم الاعتقاد الكلاسيكيّة التي تشكّل رؤيتهم للعالم ويتوقّف عليها نظام عيشهم في العصر الحاضر.

لقد أدرك محمد عبده أنّ علم الكلام ليس كما فهِمه الأوّلون مجرّد ممارسة جدليّة لدفع شبه الاعتقاد (الفارابي والغزالي وابن خلدون)، بل هو أقرب إلى اللّاهوت بالمعنى المسيحي أي قانون الاعتقاد العقلي، ومن ثم ذهب إلى القول إنّ شرط النّهوض الاجتماعي والفكري هو إعادة بناء علوم العقيدة التي هي الإطار المفهومي والمنهجي لفهم الدّين وممارسته.

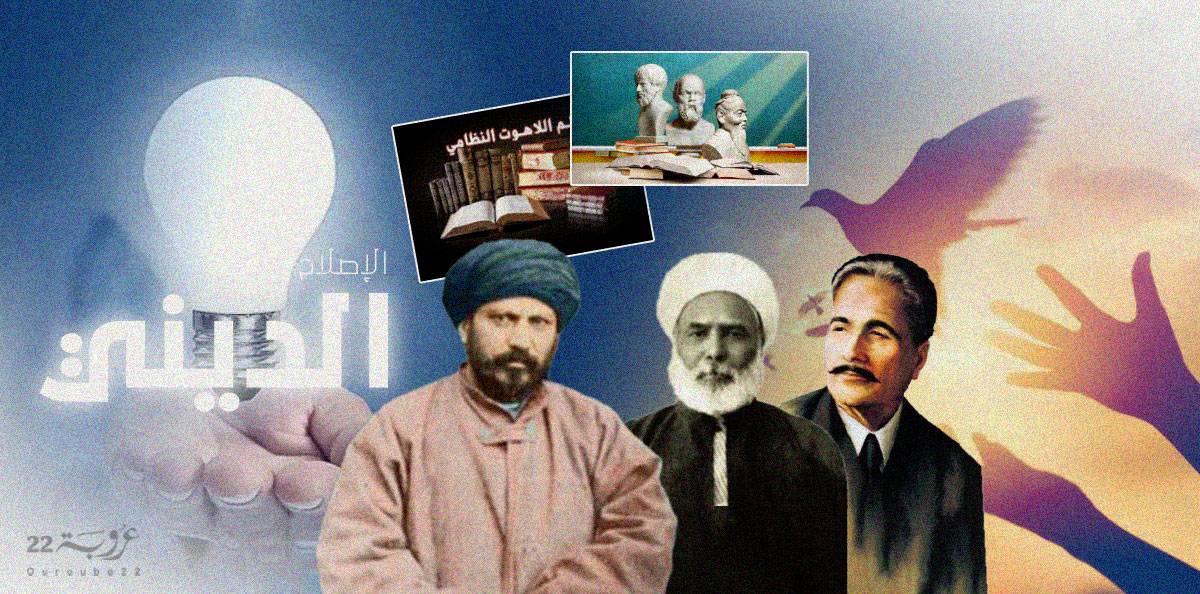

الفكر الإسلامي المُؤدلج حارب علم الكلام والفلسفة الإسلاميّة والرّوحانيّة الصّوفيّة

إلّا أنّ محمد عبده لم يخرج إجمالًا عن مواقف المتكلّمين وآرائهم، حتى ولو كانت أشعريّته تحمل نفَسًا عقلانيًّا اعتزاليًّا، يمكن فهمه في إطار تطوّر الحركة الأشعريّة نفسها التي تغذّت منذ انبثاق ما سمّاه ابن خلدون "علم الكلام الفلسفي" (في مرحلة ما بعد الجويني والغزالي) من مصادر اعتزاليّة وسينويّة.

لكنّ إعادة بناء علم الكلام لدى محمد عبده نتجت عنها مقاربة تفسيريّة جديدة لأصول الاعتقاد نفسه، وهكذا أصبح مذهب خلق الأفعال الذي كان يرتبط مباشرة بتصوّر المعتزلة للعدل الإلهي تعبيرًا عن حرّية الإنسان وفاعليّته العمليّة، كما أصبحت مفاهيم المصلحة والضّرورة تعبيرًا عن النّزعة النّفعيّة الإنسانيّة في الدّين بدلًا من النّظر إليها في سياق مبحث تعليل الأحكام الشّرعيّة كما فعل الأصوليّون الأقدمون.

إلّا أنّ الفيلسوف الهندي الرّاحل محمد إقبال هو الّذي ذهب شأوًا بعيدًا في استراتيجيّة الإصلاح الدّيني من منظور فلسفي في كتابه "تجديد الفكر الدّيني في الإسلام". لقد كان إقبال مطّلعًا على أهمّ محاولتَيْن فلسفيتَيْن لتأويل الدّين من منظور عقلاني إنساني، وهما نظريّة "الدّين في حدود مجرّد العقل" لدى الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، ونظريّة الفيلسوف الفرنسي هنري لويس برغسون في "أصول الدّين والأخلاق". ومن هنا ذهب إلى وضع فلسفة دين إسلاميّة، تقوم على استكشاف ميتافيزيقا خاصّة بالإسلام تقوم على معايير الحركة والتّجربة والذّوق الجمالي من خلال قراءةٍ عميقة في الكلام والتصوّف، وإعادة بناء الذّاتيّة الإنسانيّة في الإسلام وفق أخلاقيّة الأمانة والاستخلاف وعلاقة التّكليف الشّرعي بين الله وخلقه، واستيعاب قيم التاريخيّة والحركيّة في المدوّنة الشرعيّة بحيث تستوعب تحدّيات العصر وإكراهاته.

لقد توقّف تقريبًا مشروع الإصلاح الدّيني مع محمد إقبال، وذهب الفكر الإسلامي المُؤدلج بعيدًا عن اعتبارات التّأويل العقدي، بل حارب علم الكلام والفلسفة الإسلاميّة والرّوحانيّة الصّوفيّة.

لم تتأسس على عمليّة الإصلاح الدّيني نتائج نهضويّة حقيقيّة

في السّنوات الأخيرة، عاد مشروع الإصلاح الدّيني، من البوّابة الفلسفيّة لدى المفكّر المصري الرّاحل حسن حنفي في محاولته إعادة بناء علوم العقيدة من منظور "لاهوت الثّورة والتّحرّر" الذي تأثّر فيه بلاهوت التّحرير الكاثوليكي في أميركا اللّاتينية، ومن البوّابة الكلاميّة لدى عدد من المفكّرين الإيرانيّين الذين استلهموا مسار الفكر البروتستانتي الجديد في مفاهيم التعدّديّة الدّينيّة والجوهرانيّة الأخلاقيّة في الدّين.

في هاتين المحاولتين، لم تصل عمليّة الإصلاح الدّيني إلى نتائج ملموسة، ولم تتأسّس عليها نتائج نهضويّة حقيقيّة، وهكذا لا يزال مشروع محمد عبده ومحمد إقبال مفتوحًا يستدعي الاستئناف في المستقبل.

(خاص "عروبة 22")