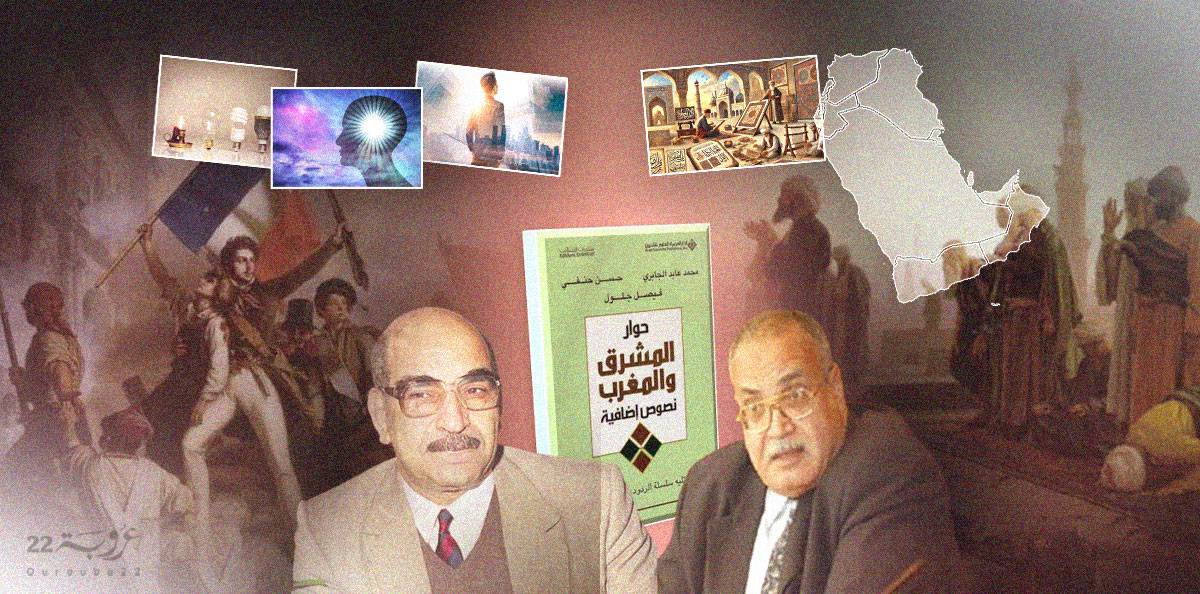

في إحدى هذه الحلقات، كان الموضوع حول الثّورة الفرنسيّة في مِئويّتِها الثّانية، وقد اعتبر حنفي أنّها شكّلت مرجعيّة الأفكار التّنويريّة والتّحديثيّة في الخطاب العربي منذ ما سُمّي بعصر النّهضة، في حين رأى الجابري أنّها تُحيل إلى حدثٍ من خارج سياقنا وتاريخنا، ملاحظًا أنّها تزامنت مع الحركة السّلفيّة النّجديّة التي أثّرت بقوّة في مشاريع الإصلاح والتّجديد في مشرق العالم العربي ومغربه.

وبطبيعة الحال، يتعلّق الأمر بتجربة تمّت بعيدًا عن موجة التّحديث الأوروبّي، شأنها شأن حركات إصلاحيّة أخرى مثل الشّوكانيّة اليّمنيّة والسّنوسيّة اللّيبيّة والمهديّة السّودانية.

لقد كان السّؤال المحوري هو: هل هيّأت مشاريع الإصلاح الدّاخلي للتّقليد الإسلامي أفقَ التّحديث والتّنوير بحملتِها على انحطاطِ الثّقافة والمجتمع ودعوتِها لمراجعة التّراث ونبذ التّقليد، أم أنّها كرّست نهج الانغلاق والتّشدّد من خلال أطروحة الرّجوع المباشِر للنّص من دون حواجز تأويليّة مُسبقة، فكانت كالحركة اللّوثريّة المسيحيّة مسلكًا للتّعصّب والعُنف الدّيني؟.

لهذا الإشكال وجه متعلّق بديناميكيّة الإصلاح الدّيني في الإسلام، وهو موضوع شغل الاستشراق الكلاسيكي، فرأى بعض أعلامه أنّ النّسق التّأويلي في الإسلام مغلق لا يقبل التّجديد والمراجعة نتيجةً لسيطرة عقيدة "الأصل الإلهي المُباشر للنصّ"، في حين رأى آخرون أنّ غياب سلطة تأويليّة للنّص يُفسح المجال أمام تعدّدية المعاني والدّلالات، إلى حدّ تماهي النّسق الدّيني مع عمليّة الإصلاح العقدي والشّرعي المُستمرّ.

هل كان بإمكان الإصلاحات الدّاخلية تحقيق شروط النّهوض المطلوبة في المجتمعات العربيّة الإسلاميّة؟

استنادًا لهذا الرّأي الثّاني، نفى المُستشرق الألماني توماس باور وجود "عصرٍ وسيطٍ" في التّاريخ الإسلامي، بالنّظر إلى تاريخيّة التّقليد الإسلامي المختلفة من حيث التّحقيب والمُحدّدات عن المسار الأوروبّي. ما يصل إليه باور هو أنّ اعتماد أطروحة "العصر الوسيط الإسلامي" يفترض ضرورة النّظر إلى تجارب النّهوض العربي الإسلامي بصفتها استنساخًا لمسارات التّحديث الغربي.

إلّا أنّ الإشكال الّذي يظلّ مطروحًا هو هل كان بإمكان الإصلاحات الدّاخلية تحقيق شروط النّهوض المطلوبة في المجتمعات العربيّة الإسلاميّة؟ وهل هي بديل عن حركيّة الإصلاح الدّيني في أوروبا الّتي مهّدت بشكلٍ أو بآخر لعصور التّنوير والحداثة؟

لا يخفى أنّ ديناميكيّة الإصلاح الحداثي في المغرب أُطلقت عليها عبارة "السّلفيّة" تأكيدًا لاستمرارية "البَراديغم الإصلاحي" الذي بدأ داخليًّا في عهد السّلطان مولاي سليمان الذي عاصر دعوة محمّد بن عبد الوهاب ونصرَها، إلى السّلطان الحسن الأوّل الذي انطلقت معه الإصلاحات المؤسّسيّة الحديثة الأولى، ومن الفقيه الحجوي فكريًّا إلى المفكّر والسّياسي علال الفاسي.

لا نجد هذه الاستمراريّة في الشّرق العربي، حيث تمايزت بقوّة الدّعوات الإصلاحيّة السّلفية عن الأفكار التّنويريّة والحداثيّة حتى تلك التي حافظت على نَفَسٍ ديني شرعي كما هو شأن الإمامَيْن الأفغاني وعبده، بل إنّ محاولة محمد رشيد رضا التّوفيق بين فكر محمد عبده والدّعوة السّلفيّة باءت بالفشل ونتَجَ عنها تراجع النّفحة التّنويريّة الحداثيّة.

مشاريع طموحة لبناء حداثة نابعة من التقليد الإسلامي لكنّها كانت صياغات تراثيّة لأفكار حداثيّة قد تكون ملتبسة وغير واعية

لقد كانت نتيجة الحركيّتَيْن على اختلاف مقاصدهما وسياقاتهما إضعاف التّقليد الإسلامي، إمّا من منظور العودة لفهم ومسلك "السّلف الصّالح" وبالتّالي التّضحية بتراثٍ تأويلي ثري وواسع يشكّل إطارًا ديناميكيًّا للتّأويل المتجدّد والحُرّ، وإمّا من زاوية تحديث الدّين والمجتمع بالخروج مما اعتُبِر "عصر الانحطاط الإسلامي".

في السّنوات الأخيرة، تابعنا مشاريع طموحة لبناء حداثة أصيلة نابعة من تاريخ ومرجعيّات التّقليد الإسلامي، بما يعني استئناف الإصلاحيّة الدّاخليّة بمعايير وأدوات جديدة، لكنّ هذه المشاريع كانت في حقيقتها صياغات تراثيّة لأفكار حداثيّة قد تكون أحيانًا ملتبسة وغير واعية.

(خاص "عروبة 22")