يُقصد بالتّاريخ المعاصِر، في عرْف المؤرخين، الحقبة التاريخيّة التي تبتدئ بحلول القرن التاسع عشر (زمن الثورة الفرنسية والثورة الصناعية) في حين أنّ الزّمن الذي تحياه البشرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانيّة فالأصحّ أن يُقال عنه إنّه التاريخ الرّاهن.

الفكر العربي المعاصِر يشمل كلّ الحقبة الزمنيّة التي تمتدّ منذ "عصر النهضة" إلى يوم النّاس هذا

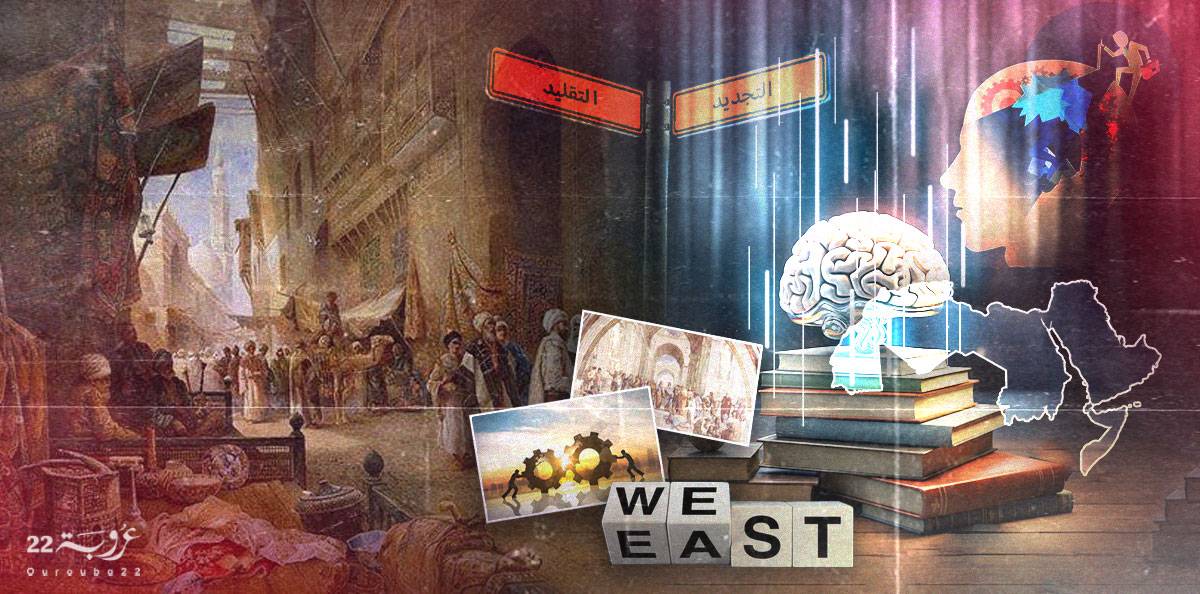

وأمّا التاريخ الحديث فالقصْد منه القرون السادس عشر والسابع عشر والقرن الثامن عشر. فالتاريخ المعاصِر إذن هو، بطبيعة الأمر غير العصر الحديث من جهة، وهو من جهة ثانية، غير التاريخ الراهن. وإذا كان كذلك، فإنّ اصطلاح الفكر العربي المعاصِر يتّسع فيشمل كلّ الحقبة الزمنيّة التي تمتدّ منذ ما نتواضع على تسميَته "عصر النهضة" إلى يوم النّاس هذا الذي نحن شهود عليه، ومن الخطأ أن نحصر معناه في الفكر العربي الرّاهن - وهذا خطأ شائع وجب التنبيه إليه. وَوَجْهُ الإشْكال عندنا، ما يستوجب أن ننقلَه إلى ساحة الشعور فنكشفه ولا نبقيه مُضْمَرًا أو نسكت عنه فهو أنّنا وجوديًّا ومعرفيًّا نعيش في حقيقة الأمر تداخل أزمنة ثلاثة تتّصل بتاريخنا الفكري العربي وبما يستدعي نعت الوعي الثقافي العام المشترك.

أمّا الزّمن الأول منها، فنحن نعيشه عيشًا فعليًّا ماديًّا (= ملموسًا - دفعًا لما عسى أن يثيره نعت "مادّي" من معنى خاطئ). وأمّا الزّمن الثاني، فهو زمن "عصر النهضة" (والقصد بالنّهضة أو عصر النهضة، في الخطاب العربي المعاصِر)، هو مجمل الآراء والنّظريات التي أخذت في التشكّل في الوعي العربي والتي تدور - إجمالًا - حول قضايا التقدّم/التأخّر، النّهضة/الانحطاط، التجديد/التقليد... قضايا ومفاهيم تنتمي، في الأغلب الأعمّ منها، إلى عصر النّهضة في تشكّله الأول (مع بداية الاتّصال العنيف بالغرب، عن طريق الاستعمار)، بيد أنّها لا تزال في وجداننا الرّاهن حيَّةً وحاضرَة. وأمّا الزّمن الثالث فهو الزّمن الذي نحياه في مستوى الوِجدان والأثر البعيد في النّفس ولستُ أجد في نعتِه نعتًا أفضل من القول القرآني الكريم "ذلك رجع بعيد". إنّه زمن الاستيهام والتخييل الذي تشدّه إلى الواقع المعيش روابط تكون، أحيانًا كثيرة، روبط واهية. زمنٌ نعيشه في مستوى الوِجدان ولعلّ الأنسب أن نقول إنّنا نعيشه في مستوى الاستيهام. إنّه زمن نفرّ إليه من زمن راهن نحياه واقعيًّا وماديًّا إلى زمن آخر له في النّفس "رجع بعيد" فنحن نرسم له صورة لعلّ نصيب الواقع فيها والصّادق منها ضئيل هزيل، متى قورِن بما كان عليه ذلك الزّمن في واقع الأمر.

حال الانسان العربي في علاقته بماضيه ومكوّناته الثّقافية مغايرة لما هو عليه الإنسان في الغرب الأوروبي

الحديث عن الفكر العربي المعاصِر هو، بالتّالي، حديث عن هذا الفكر وقد تداخلت فيه مكوّنات ثلاثة تتفاوت فيها مستويات انفِعاله بها: المكوّن الأوّل هو الماضي الثقافي - الوجداني العميق، المكوّن الثاني هو التاريخ المعاصر (يشعّ فيه فكر النهضة العربية حينًا قليلًا ويخفت فيغدو باهتًا قليل الأثر أحيانًا كثيرة)، وأمّا المكوّن الثالث فهو مجمل ما يستقرّ في الوعي الثقافي نتيجة الوجود في العالم المعاصِر بكلّ صعوباته وممْكناته. وإذا لم يكن المجال يتّسع للحديث عن مكوّنات الفكر العربي الإسلامي في كلّ زمن من الأزمنة الثقافيّة المذكورة فلا أقلّ من تبيُّن السِّمات العامة التي ميّزت البنية الثقافية العميقة للفكر العربي في أطوار حاسمة من تشكّله، أطوار يصحُّ نعتها رمزًا واختصارًا بطورٍ أوّل هو طور التشكّل والقوة معًا، وطورٍ ثانٍ هو طورُ الاستفاقة واستعادة الوعي في حال الضّعف والهزال واختلاف الحال عن زمن الطور الأوّل جملةً وتفصيلًا، وطورٍ ثالث هو الزّمن الرّاهن الذي هو، منطقًا وواقعَ حالٍ، بعض من الفكر العربي المعاصِر، فهو يسهم في تشكيل وعينا وسلوكنا الثقافيَيْن الراهنَيْن.

استحضار معاني "الاستيهام" و"الرجع البعيد" (وما في معناهما) في حديثنا عن الزّمن الأول، تنبيه منّا إلى حال وجدانيّة لا تزال تلازم قادة الفكر العربي المعاصِر (ودعاة المنحى السّلفي خاصّة، مع اختلاف تيّارات هذا المنحى) فهو لا يملك أن يتنصّل منها أو يرتفع فوقها. حالٌ تجعل من الانسان العربي في علاقته بماضيه ومكوّناته الثّقافية العميقة أو اللّاشعورية حالًا مغايرة لما هو عليه الإنسان في الغرب الأوروبي وفي عوالِم ثقافية أخرى مغايرة لعالمِنا - وذلك حديث آخر وشجون.

(خاص "عروبة 22")