ثم إنّني دعوتُ إلى التمييز في الحديث عن الماضي العربي بين زمنَيْن اثنَيْن. زمن أول قريب منّا، نسبيًّا، فبدايته الزّمنية عصر النهضة، وزمن ثانٍ يرجع إلى ماضٍ بعيد جدًّا، ماضٍ ينسجه لاشعورنا الثقافي الجماعي نسجًا على نحوٍ يرسم فيه لذلك الماضي صورًا، في الأغلب الأعمّ، من القوّة والمجد بحيث إنّ نسبتَها الى التاريخ العربي العيْني تبدو واهية، ان لم نقُل إنّها منعدمة.

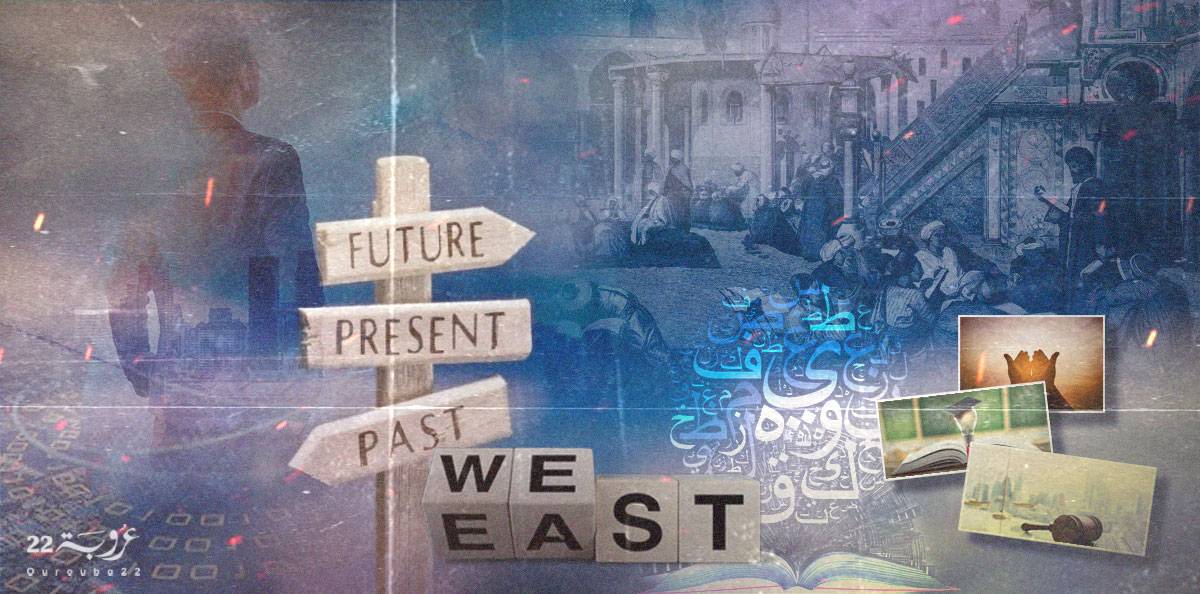

إنّ ذلك الماضي (زمن "الرجع البعيد" - كما قلتُ في التعبير عنه، في حديث سالف) زمن تسكنه أوهامنا في حاضرنا وتغلّفه استيهامات ينشد منها لاشعورنا الجمْعي الهرب من واقع معيش لسنا عنه براضين. ثمّ إنّي ألمحتُ القول كذلك إلى أنّ عصر النهضة (الزمن الثقافي القريب كرونولوجيًّا)، الذي لا تزال الإشكالات والقضايا والأسئلة الكبرى التي طرحها تحضر في وعيِنا الثقافي في كيفيّات مضطربة: لمَ نحن متأخّرون عن ركب الإنسانيّة والحال إنّنا، في "الزّمن الذهبي"، كنّا قادة لها؟ كيف السبيل إلى تحقيق "النهضة" والارتفاع فوق واقع "الانحطاط"، والحال أنّ شعورنا بالتأخر قوي ورغبتنا في الانتماء إلى الزّمن الحاضر قوية وطبيعية؟... وما شابه هذا من الأسئلة والقضايا.

وجوب طرح الأسئلة الصحيحة عن الأسباب العميقة التي تكمُن في التقدّم "هناك" وفي التأخّر "هنا"

زماننا العربي الحاضر واقع تتداخل فيه أزمنة ثلاثة، تضطرب وتتصارع: زمن "الرجع البعيد" والاستيهام، وزمن "عصر النهضة"، وزمن ثالث هو غير الزمنَيْن معًا. وفي زمننا العسير هذا نجدنا أحوج ما نكون إلى استدعاء عصر النّهضة، من أجل استيعاب ذلك الدرس أوّلًا، ثم سعيًا إلى الانفصال عنه والقطع معه شرطًا للانتساب للزمن الراهن - زمن الثورة الرقمية والذّكاء الاصطناعي.

لعلّ المغزى الأول لاستيعاب درس "النهضة" هو أن ندرك، وجدانيًا وعقليًا معًا، أنّنا في معيشنا العربي الرّاهن في حالٍ من التّأخر عما هي عليه شعوب العالم المتقدّم - ومن هذه الزاوية من الزمن في حال من الماثلة، في مستوى الوعي، مع ما كان عليه الحال عند مفكّرينا في عصر النهضة. المنشغلون بدراسة الفكر العربي المعاصر وقضاياه يلتقون عند القول إنّنا - نحن العرب - قد كنّا، صدقًا وليس توهّمًا، في حال شبيهة بما كانت عليه كلّ من روسيا القيصرية واليابان في القرن التاسع عشر سواء من حيث نظرتنا إلى "الغرب" (وقد كان في أعين كل هؤلاء صورة للقوّة الطاغية تكنولوجيًا وعسكريًا ونفسانيًا أيضا). كان الغرب في وعْي المفكرين من بلدان المناطق الثلاث (روسيا، اليابان، العالم العربي) يمثّل في الوعي في صورة النموذج الذي يتعيّن الاقتداء به أو عندّ الحد الأقصى من اجتناب سبيله - حفاظًا على "الأصالة والشخصيّة المميّزة" - وتعيين الجوانب التي يلزم الاقتباس منها وجوبًا سبيلًا الى الارتفاع فوق حال الانحطاط والتأخر.

الفكر الغربي الحديث كان يحوم حول قضايا الدين والعقل والعلم والسياسة

ثمّ إنّ المغزى الثاني من درس النهضة العربية هو الانتباه، ثمّ التنبيه، إلى وجوب طرح الأسئلة الصحيحة عن الأسباب العميقة التي تكمُن في التقدّم "هناك" وفي التأخّر "هنا". وفي تكثيف شديد للقول واختصار له معًا نقول: "إذا كان مدار الأسئلة الكبرى في الفكر العربي في عصر النهضة ظلّ يتّصل بقضايا الدّين، في علاقته بالحياة العامّة، من جانب أول، وفي صلته بالعلم، من جانب ثانٍ، ومتّصلا بالسياسة، من جانب ثالث، فما الوجه الصحيح الذي يتعيّن علينا - في عصرنا الرّاهن هذا - أن نعتبر فيه الصلة بين الحدود الثلاثة (الدين، العلم، السياسة)؟".

الحقّ أنّ الفكر الغربي الحديث كان يحوم حول القضايا المُشار إليها (الدين، العقل، العلم، السياسة) وكان الأمر يستوجب من مفكّريه التفكير في معاني الانسان والحرية والتاريخ. والحقّ كذلك أنّ القطائع التي تمّت، في الفكر الغربي، مع الأزمنة السابقة، كان عنها ولوج العصر الحديث ثم كان عنها، بعد ذلك، تحقيق ثوراتٍ في مستويات كلّ من المجتمع والفكر كان عنها ميلاد التاريخ المعاصِر ما به قد تحقّق التاريخ المعاصر. فهل كان مفكرو النهضة (= العربية) يمتلكون إدراك هذه الحقائق؟.

(خاص "عروبة 22")