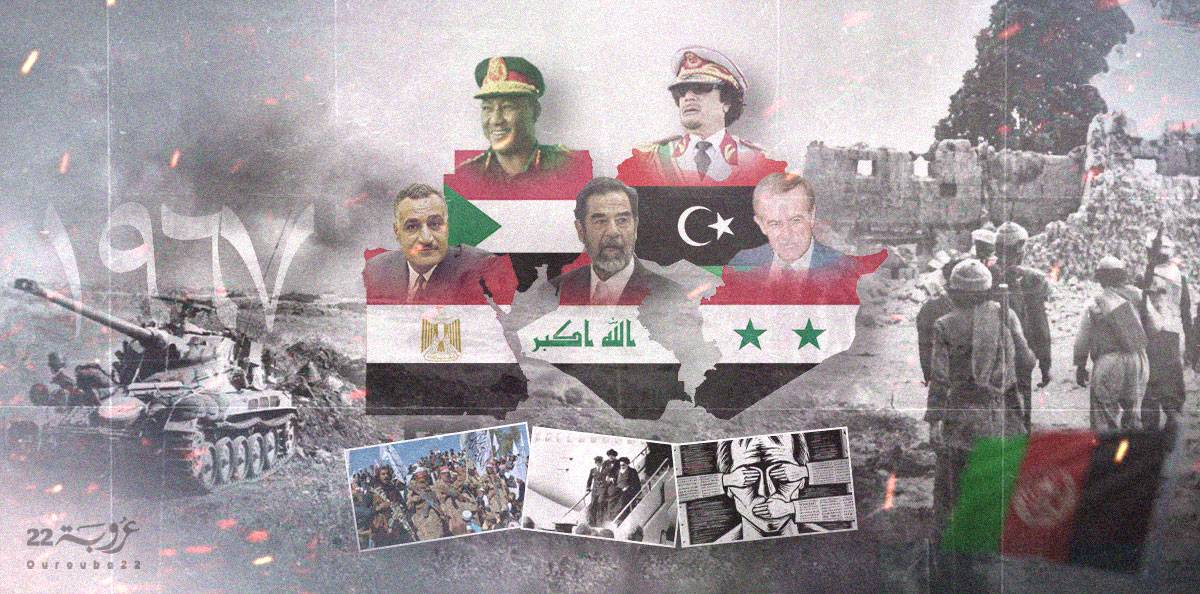

مع أنّ الهزيمة كشفت هزال الشعارات وفراغها، وعدم الاستعداد العسكري في مواجهة العدو، إلا أنّ النظاميْن المصري والسوري صَمَدا، ليس هذا فحسب، بل رأينا مزيدًا من الأنظمة العسكرية في السنوات الثلاث التي أعقبت الهزيمة الحزيرانية. فعاد عسكر البعث إلى السلطة في العراق يوليو/تموز 1968، وشهد السودان انقلابًا عسكريًا بقيادة الضابط جعفر نميري في مايو/أيار 1969، تلاه في ليبيا انقلاب العقيد معمّر القذافي في سبتمبر/أيلول 1969، ثم انقلاب وزير الدفاع السوري في حرب حزيران على الضبّاط من رفاقه البعثيين في أكتوبر/تشرين الأول 1970.

رفع كلّ واحد من هؤلاء العسكر الانقلابيين شعارات المقاومة والنصر، ولم يفعلوا سوى أنّهم أعادوا إنتاج الأنظمة المهزومة ذاتها، ومواصلة تجفيف الحياة السياسية، بإعلان قيادة الحزب الواحد للبلاد، ومنع الحريات، وتأميم الصحف، والإعلام.

إزاء فشل الإسلاميين في تجربة الحكم في كلّ من تونس ومصر عاد النظام السابق على نحو أشدّ استبدادًا

وأمام تجفيف الحياة السياسية وتصحير الحياة الثقافيّة والمراقبة الصارمة للمجتمع، بدا أنّ الأمر المُتاح هو التديّن الذي من خلاله تسلّل الإسلام السياسي إلى السجون والمساجد والمؤسّسات الدّينية أيضَا. وأكبر مثال على ذلك الشيخ متولّي الشعراوي الأزهري الذي شغل الإذاعات في السبعينيّات والثمانينيّات من القرن الماضي، في فترة تحالف فيها الإسلام السياسي مع النظام ذي الأصول العسكرية والأمنية، وذلك لمكافحة التيّارات الديموقراطية ومحاربة الشيوعية. فالشيخ الشعراوي، بعد تخرّجه من الأزهر، عمل مبكّرًا في المملكة العربية السعودية منذ عام 1950، ليعود إلى مصر بعد الشقاق المصري - السعودي، ثم أُوفِد إلى الجزائر بصفة رئيس بعثة الأزهر، إذْ كان النظام المصري في الستينيّات يظنّ أنّ مؤسسة الأزهر أداة من أدواته الإعلامية. ولكن رئيس البعثة الأزهرية الذي كان يساهِم في نشر الأفكار المناهضة للاشتراكية والديموقراطية صلّى ركعتَيْ شكرٍ لله حين تيقّن من هزيمة الجيش المصري أمام إسرائيل. ولم يعتبر الشيخ الشعراوي أنّ الهزيمة قد لحقت بمصر وشعبها. فالمهم عنده هو هزيمة النظام وهزيمة (الشيوعية).

والتطوّر الحاسم جاء مع حرب أفغانستان عام 1978، حين شجّعت الولايات المتحدة الأميركية دولًا عربية على إرسال إسلاميين للجهاد ضد السوفيات والنظام المدعوم من موسكو. ومع الثورة الإيرانية، راجَت فكرة قلب الأنظمة القائمة باسم الإسلام، مما أسفر عن موجةٍ من الاغتيالات والمجازر والحروب الأهلية. من اغتيال السادات عام 1981 إلى مجزرة حماة عام 1982، إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية وفوز الإسلاميين مما أدّى إلى حرب أهلية طاحنة في الجزائر.

وبعد عام 2011، واندلاع الثورات التي حلم المواطنون بأنّها ستحمل الحرية والديموقراطية ونهاية عهود الاستبداد، تصدّر الإسلاميون المشهد في كلّ من تونس وليبيا ومصر وسوريا، مما أدّى إلى عودة سيناريوات الحرب الأهلية. وإزاء فشل الإسلاميين في تجربة الحكم في كلّ من تونس ومصر عاد النظام السابق على نحوٍ أشدّ استبدادًا. وفي ليبيا وسوريا شهدنا حروبًا أهلية، وانتصار النّظام بميليشياته وعسكره على شعبه مما أدّى إلى التفتيت والانقسام.

مناهضة الإسلاميين للأنظمة القائمة ليس بسبب استبدادها بل بسبب الاختلاف الإيديولوجي

والأمثلة التي ذكرنا إنّما تشير إلى تلك الثنائية بين أنظمة الاستبداد من جهة ومنظمات الإسلام السياسي التي تتصدّر المعارضة من جهةٍ ثانية، ولكنها تشترك مع الأنظمة القائمة في مناهضة التيارات، ليبيرالية كانت أم اشتراكية. وتتقاسم جمعيات ومنظمات الإسلام السياسي على اختلاف تسمياتها وتوجّهاتها بل ومذاهبها، مناهضة الديموقراطية وتعدّد الأحزاب وتنوّع الآراء والتوجهات. ومناهضة الإسلاميين للأنظمة القائمة ليس بسبب استبدادها، بل بسبب الاختلاف الإيديولوجي الذي يتحوّل إلى صراع عصبوي.

في هذا الصّراع الذي يغلق الحياة السياسية ويختصرها في قطبَيْن (عسكر وإسلاميون) تبدو القوى الليبيرالية والديموقراطية ودعاة التعدّدية هم الذين خسروا الرّهان والذين يزداد عجزهم عن التأثير في المجتمع والسياسة.

(خاص "عروبة 22")