من بين الأسباب التي سنحاول الإضاءة عليها هو موضوع الاكتظاظ السكّاني خصوصًا في المدن مع غياب النموّ في الأطراف، وما يشكّله ذلك بين فترةٍ وأخرى من حالات عنف، كتعويضٍ يُستحضر فيه بشكلٍ لاواعٍ كلّ أدبيّات الماضي، بمعنى استبدال الحاضر بشحنات العصبيّة، التي تخفّ مع حالات الاستقرار الاجتماعي في المدن. وهذا ما يضعنا في المدينة أمام ثنائيّة الدولة المستقرّة، التي إذا ضعفت، فالبديل هو العنف المتفجّر، خصوصًا أنّ الدولة في العديد من الأقطار العربية، لم تعمل على ما يخفّف أسباب العنف، إنّما نرى أنّ كلّ أسباب التفجُّر موجودة، وتنتظر اللحظة المناسبة.

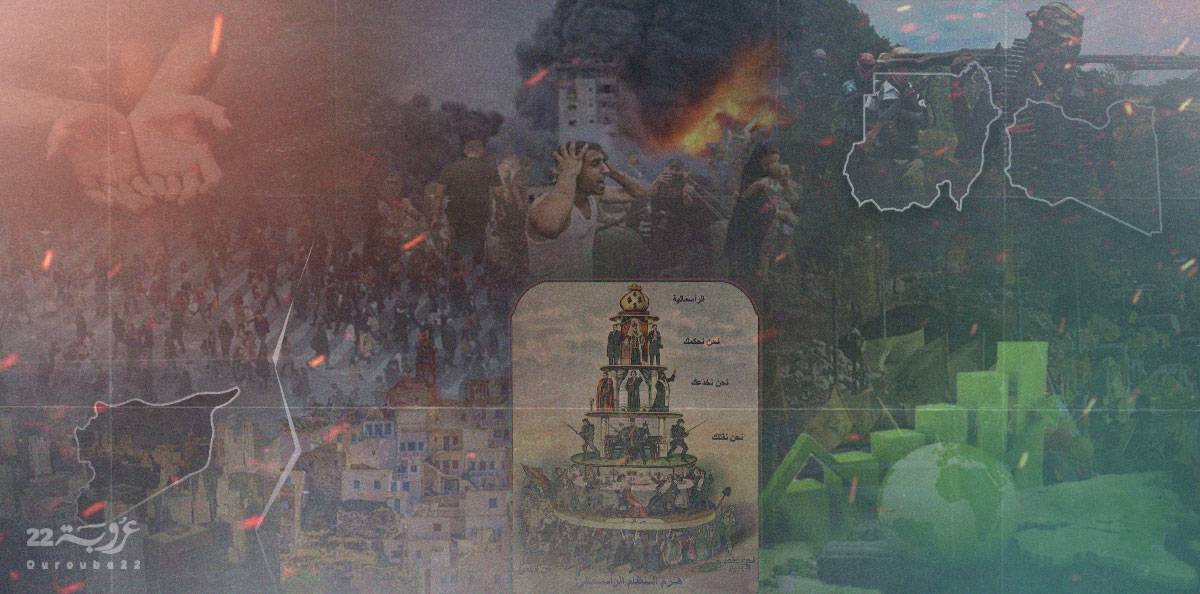

تحوّلت العديد من المدن إلى ضواحي عشوائية مُتفلّتة، جاهزة بأي لحظة لتتفجّر على شكل اقتتالٍ أهليّ مذهبيّ، وهنا تضعف لغة المدينة، أمام لغة العشيرة والمذهب.

الاكتظاظ السكّاني حرب خافتة

يطرح عالم الاجتماع الفرنسي ألفرد سوفي (Alfred Sauvy) سؤالًا وجيهًا: هل يُشكّل الاكتظاظ السكّاني عاملًا من عوامل الحروب؟ في هذا السياق، يبرز أمامنا صاحب النظريّة السكانيّة الأشهر توماس مالتوس (Thomas Malthus)، صاحب النظرية القائلة بعدم التوازن بين تطوّر عدد السكان والموارد المُتاحة لهم. وهي النظرية التي أتت ردًّا على كلٍّ من ويليام غودوين (William Godwin) وجان كوندورسيه (Jean de Caritat, marquis de Condorcet)، المتفائلَيْن بالمستقبل لناحية تطوّر السكان، إلّا أنّ مالتوس بالعكس فقد أشار إلى أنّ ذلك سوف يعزّز من التفاوت.

لغة العصبيّاته العشائرية والمذهبية تتفجّر على هيئة احتراب أهليّ عندما تضعف أجهزة الدولة وتتفكّك السلطة

وهذا ما يهمّنا في ما يخصّ المدينة العربية، التي ارتبط الاكتظاظ السكانيّ فيها ونزوح الناس من الأرياف بسبب غياب النموّ، مع زيادة بروز التفاوت الأهلي المعيشي، والمستوى الثقافي، ما عزّز من الاحتفاظ بشكلٍ لاواعٍ بقيم الماضي، وذلك بسبب التعسّف الذي يُمارَس على الناس من قبل أصحاب مَن هُم متفوّقون لناحية الملكية وحيازة الموارد، مقابل دولةٍ لا تملك أي سياسةٍ إنمائيّةٍ متوازنةٍ، إنّما نرى أجهزتها تعمل حارسةً لخدمة أصحاب رأس المال، على حساب السكان.

أزمة النّخبة العربية

ألا يضعنا كل ذلك أمام ملاحظة أسباب الاقتتال الأهلي؟ وكأنّها تعويض عن حاضر مسروق، يُستبدل بلغة الجماعات وعصبيّاتها العشائرية والمذهبية، على حساب لغة المدينة والمواطنية، تتفجّر على هيئة احترابٍ أهليّ عندما تضعف أجهزة الدولة وتتفكّك السلطة، وما بين نشوء سلطة وأخرى، أي أنّ هذا الحدّ ما بين المراحل الانتقالية يُعوَّض بالحروب الأهلية لأنّ المدينة تشلّعت، والحدود والحواجز تكسّرت، فتنكشف البنى بشكلها الحقيقي.

ألم ترتبط الحروب الأهلية بشكلٍ متعاقبٍ في العراق وليبيا والسودان وفي أكثر من مدينة عربية، بتفكّك الدول؟ وهذا ماثل أمامنا اليوم في سوريا بشكلٍ جليّ، وكأنّ التاريخ يُعيد نفسه دائمًا بشكلٍ مأساوي. ما يضعنا أمام إشكاليّة النّخب العربية ومساءلتها في كيفيّة ممارسة الحكم، على الطريقة الأبويّة، وإن مارست ذلك بالشكل الحديث داخل مؤسّسات الدولة الحديثة، إلّا أنّها عملت لأن تكون مؤسّسات التحديث في خدمة بنى التقليد، ومع كل أزمةٍ تتفجّر الحروب الأهلية، لأنّها لم تعمد إلى بناء دولة القانون والحقوق والمواطَنة، إنّما إلى تغليب مصالح الفئات المُقتدرة، التي تشكّلت معها تحالفات عميقة داخل الدولة، لتسيير مصالحها، بشكل فئوي وجهوي أناني.

المسألة ليست طائفية في العمق ولا مذهبية إنّما مسألة عدم بناء دولة حديثة بالمضمون

من هنا لا نتفاجأ في كلّ مرة كيف تلجأ الجماعات الأضعف لناحية الفعل السياسي، إلى طلب اللّجوء لحمايات الخارج، فإنّ هذه الممارسات لطالما شكّلت مهمازًا في تاريخ المنطقة. من هنا، المسألة ليست طائفيةً في العمق ولا مذهبية، إنّما مسألة عدم بناء دولة حديثة بالمضمون، تختفي فيها الشروخ والتعارضات الفئوية، على أساس الطائفة أو المذهب، كما كان سابقًا على أساس الملّة بالظاهر. إنّما بالباطن، الأساس الرئيسي هو المصلحة وكيفية ترشيق هذه المصلحة، من دون فوالق الملل وطموحات النّخب ومشاريعها، التي تصعد على سلّم الجماعة والمذهب، ليأخذوا شكل الحُماة للشريعة والناس والهويات، التي تتغالب بين حينٍ وآخر لأنّها لم تستوِ على منوالٍ جديدٍ بسبب أهل الحكم ذوي العقلية السابقة.

وهنا نستحضر ابن خلدون: "لأن الاجتماع والعصبيّة بمثابة المِزاج للمتكوِن، والمِزاج في المتكوِن لا يصلح إذا تكافأت العناصر، فلا بدّ من غلبة أحدها وإلّا لم يتمّ التكوين".

(خاص "عروبة 22")