لم يكن زياد رحباني مجرّد ابنٍ لأيقونة، أو محض امتدادٍ لـ"الرحبانيّة" في حياتنا الفنّية المعاصِرة. إنّه "ظاهرة متفرّدة" وُلدت ملامحها الرئيسيّة في سنوات الحرب الأهلية، التي استهلكت طاقة لبنان لخمسة عشر عامًا متصلةً منذ منتصف سبعينيّات القرن الماضي.

بتوصيف المايسترو اللبناني - المصري سليم سحاب، فهو: "مرحلة مهمة في تاريخ الفنّ اللبناني".

نقل إرث "الرحبانيّة" من التحليق العاطفي في المشاعر والمعاني إلى واقعيّة الحياة في ظلّ حربٍ أهليةٍ طاحنةٍ ومُكلفة.

قرّب "فيروز" من ذائقة أجيال الحرب الأهلية وما بعدها

في خمسينيّات القرن الماضي عبّر "الرحبانيّة"، والده "عاصي" وعمّه "منصور"، بصوت "فيروز" الاستثنائي عن "الحب في سنوات الرفاه" وانفساح الأمل على المستقبل.

لم يكن ممكنًا أن يمضي "زياد" بكلّ جموح موهبته المبكّرة على الطريق ذاتها، أو أن تغلبه رومانسيّة مُشابهة في زمن الحرب الأهلية وتقوّض فرص الحياة نفسها.

هو ابن لحظة الاختيارات القاسية على حافّة الوجود لا الأحلام المُحلّقة، التي صاغت التجربة الرحبانيّة قبله.

الابن المتمرّد اتخذ خطًا جديدًا ومختلفًا، قرّب "فيروز" من ذائقة أجيال الحرب الأهلية وما بعدها.

عبّرت "فيروز" عن جديده الفنّي بأغانٍ بالغة الرقيّ والجمال استقرّت في الوجدان العام مثل: "نسّم علينا الهوا"، "نحنا والقمر جيران"، "عودك رنّان"، "بكتب اسمك يا حبيبي"، "هدير البوسطة"، و"كيفك أنت"، لكنّها لم تسايِرْه سياسيًا، ولا انضمّت إلى جبهةٍ بعينها ضدّ أخرى. غنّت دومًا للكلّ اللبناني، ولم ترَ لنفسها دورًا خارجه.

اكتسبت "فيروز" بصوتها الفريد قدرتها على توحيد اللبنانيين

لم يكن ممكنًا لشخصيته الفنّية والسياسية المُتمرّدة، أن تظلّ في المساحة الفيروزية المعتادة ذاتها.

تمرّد عليها، ابتعدا وتخاصما، لكنّهما يعودان إلى بعضهما دومًا من دون تغيّرٍ كبيرٍ في طبيعة العلاقة الفنّية بين الأم "الأيقونة" والابن "المتمرّد".

المشكلة تتجاوز ما هو عائلي إلى طبيعة لبنان نفسه.

لم ينشأ لبنان بإرادة اللبنانيين وحدهم.

في عام 1920، أعلن الجنرال الفرنسي هنري غورو "لبنان الكبير" ورُسمت حدوده بقوة السلاح سلخًا من أراضي الشام. هذه حقيقة أولى.

بعد 12 عامًا، جرى توزيع المناصب الرسمية والمراكز العليا بين الطوائف وفق نسبةِ كلّ منها إلى التعداد العام للسكّان، الذي جرى وقتها، غير أنّ النسب تعدّلت بعد عقودٍ طويلةٍ في ضوء ما أفضت إليه الحرب الأهلية من حقائق وتداعيات في اتفاقيّة الطائف (1989). هذه حقيقة ثانية.

قوة لبنان في دوره الثقافي الفنّي ونقطة ضعفه في بنيته الطائفيّة.

في سنوات الصعود الفنّي والثقافي، تحوّلت بيروت إلى أكبر حاضنةٍ ثقافيةٍ في العالم العربي لكلّ ما هو جديد تفكيرًا وإبداعًا وخلقًا من دون حساسيّاتٍ وقيودٍ مفروضةٍ في باقي بلدانه. وهذه حقيقة ثالثة.

من زاويةٍ سياسيةٍ وتاريخيةٍ، اكتسبت "فيروز"، بصوتها الفريد، قدرتها على توحيد اللبنانيين، أو أن تكون رمزًا مُوَحِّدًا للبلد كلّه.

إنّها نصف القوة الناعمة اللبنانية، من دون أدنى مبالغة.

كان صادقًا وعفويًا ومُعَبِّرًا عن ضيق الأجيال الجديدة بالطائفيّة

في زمن الحرب الأهلية، تغيّرت الحسابات والمُعادلات ونشأت ثورة فنّية على الإرث "الرحباني" من داخل البيت نفسه.

قد يُعزى السبب الأول للحزن العام اللبناني ممتدًّا إلى العالم العربي على رحيل زياد الرحباني إلى التعاطف مع الأمّ "الأيقونة"، لكنّه لم يكن السبب الوحيد.

هو نفسه سبب آخر، رئيسي وجوهري، على الرَّغم من انحيازاته السياسيّة ومُساجلاته الحادّة مع أطرافٍ عديدةٍ على الجانب الآخر ممّا يعتقد فيه ويؤمن به.

لماذا؟... وكيف؟

لأنّه كان صادقًا وعفويًا ومُعَبِّرًا في الوقت نفسه عن ضيق الأجيال الجديدة بالطائفيّة المُستحكمة.

في أعماله بحث دائم عن معنى ويقين، وشيء آخر مختلف عمّا هو معروف وموصوف.

بأغنيته "أميركا مين"، بدت الكلمات كأنّها أُخذت من عرض الطريق واللحن كأنّه أُعدّ لسيمفونية، غنّاها صديقه الشخصي حازم شاهين، مؤسِّس فرقة "إسكندريلا" المصرية.

قوة أثر تلك الأغنية في صدق مشاعرها، كما في عمق غضبها.

بالنهج ذاته، أطلق طاقة الغضب على إفقار الشعوب المغلوبة على أمرها في أغنيته: "أنا مش كافر... بس الجوع كافر".

هذه هي شخصيته... البحث في الاعتيادي عمّا هو غير اعتيادي.

في أغنيته العاطفية "بلا ولا شي"، الكلمات مُعتادة ومُقاربة الحب مختلفة.

تأثّر عميقًا بتجربة الشيخ سيّد درويش، في استخدام الألفاظ الاعتيادية، أو غير المُتصوَّر استخدامها، لبناء صورٍ مُفرطةٍ في واقعيّتها تخلب الألباب.

بدا مندهشًا تمامًا أن تغنّي "فيروز" "كوكو كوكو"، بأغنية "الحلوة دي قامت تعجن في البدرية".

إنّه جمال المغامرة الفنية.

بمسرحياته وبرامجه الإذاعية أثناء الحرب الأهلية وما بعدها، حاز شعبيةً لم تتوفّر لغيره.

إنّه رجل صادق مع نفسه، فصدّقه الآخرون واحترمه خصومه.

اكتسبت أعماله شعبيّتها من سخريّتها المُضحكة المُبكية على الأحوال اللبنانية.

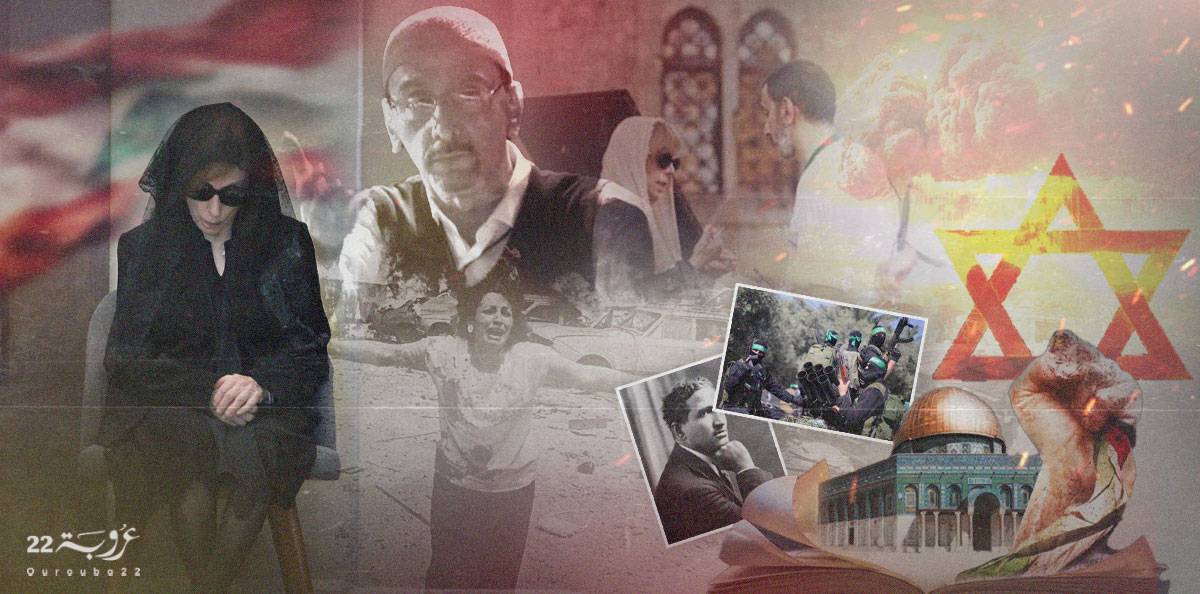

كان انحيازه للقضية الفلسطينية قاطعًا وأمله في مستقبلها حاضرًا في أعماله وأقواله

غنّت "فيروز" للقدس كما لم يُغَنِّ أحد آخر، وشدَت لمصر والشام ودول عربية أخرى، لكنّه دخل في عمق الانحيازات السياسيّة دون هوادة أو مساومة.

"أنا لم أخنكَ فلا تخنّي

أنا لم أبعكَ فلا تبعني".

هذا البيت للشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم، الذي غنّاه بصوته، يكاد يُلخّص تجربته السياسية كلها، انحيازًا للمقاومة وارتباطًا مصيريًا بالقضية الفلسطينية.

انفتح على اليسار بأوسع معانيه، لكنّ قلقه الدائم أبى أن يستقرّ في محطة تنظيمية واحدة.

كان انحيازه للقضية الفلسطينية قاطعًا وأمله في مستقبلها حاضرًا في أعماله وأقواله.

سُئل ذات مرة في حوارٍ تلفزيونيّ: "هل أنت من المقتنعين بأنّ إسرائيل إلى زوال؟".

قال من دون تردّد: "هم أنفسهم مش مصدقين إنهم باقون".

هذه النظرة تنطوي في أوضاعنا العربية الحالية على قدرٍ كبيرٍ من التفاؤل وسط العتمة الشديدة.

هذا هو معنى زياد الرحباني، الذي فقدناه.

(خاص "عروبة 22")