الخرائط التي تُرْسَمُ بدقّة، لا تحلّ التعقيد، بل تختزله. والتصوّرات الدولية التي تُكرّس التقسيم تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الإدراك التاريخيّ والسرديّ، وكأنها تصيغ حلًّا لقضيّة حدوديّة، لا لرواية استعمار وسلب وإلغاء.

الاختلاف بين النهر والبحر ليس في الجغرافيا فقط، بل في الوعي بالسرديّة، وفي الصراع على تعريف العدالة. فالحديث عن كِيانَيْن مُنفصلَيْن ينطلق من فرضيّةٍ قابلةٍ للنقض: أنّ الأرض يُمكن أن تُجَزَّأ من دون أن يُشوَّه معناها.

لم تترك إسرائيل مجالًا للشكّ في أنها دفنت ما يُسمّى "حلّ الدولتَيْن"، لا بفعل إخفاق تفاوضي، بل عبر سلسلة طويلة من الإجراءات المُمنهجة: ضمّ القدس، توسعة المستوطنات، إغراق الضفّة الغربيّة بالمستوطنين، بناء جدار الفصل العنصري، وسنّ قوانين أساسية عنصرية، أبرزها "قانون القومية" في 2018. كلّ ذلك جرى تحت أنظار دوليّة صامتة أو متواطِئة.

إسرائيل تمضي في فرض وقائع استراتيجية تُحيل "حلّ الدولتَين" إلى مجرّد شعار فاقد المضمون

اليوم، تكتمل هذه المنظومة بجريمةٍ راهنة: إبادة جماعية في غزّة تُغلق ما تبقّى من منافذ التسوية، وتفضح إلى أي مدى كانت "عملية السلام" خدعةً مُحكمةً، استخدمتها إسرائيل لتشييد بنية استعمارية عنصريّة، ترتكز على الهيمنة المادية والمعنوية، وتتمدّد بلا رادع تحت غطاء تفاوضي زائف.

لم تَعُدْ مفردات التسوية تحمل أي مضمون أخلاقي أو سياسي؛ بل تحوّلت إلى أداةٍ لتكريس واقع استيطاني، لا لتجاوزه.

حتى في أفضل حالاته، لم يكن "حلّ الدولتَيْن" مقترحًا يُعالج المأساة الفلسطينية من جذورها، بل اقتصر على التعامل مع مظاهرها السطحية.

فالمقاربة التي تبنّتها الأطراف الراعية لهذا "الحلّ" تجاهلت عمدًا - أو غضّت الطرف - عن الحقوق الأساسية التي يُقرّها القانون الدولي، وفي مقدّمتها: الحقّ التاريخي والعادل في عودة اللاجئين إلى ديارهم، إضافةً إلى الحقّ الكامل في المساواة للفلسطينيين داخل أراضي 1948، الذين يخضعون لنظام تمييز عرقيّ مُمنهَج.

هذا التجاهل لا يُعَدُّ ثغرةً في المقترح، بل يُمثّل بنيته الجوهرية: تسوية لا تُقارب جذور الظلم، بل تكتفي بإدارته وتدويره، ضمن هندسة تفاوضية تُبقي إسرائيل في موقع الهيمنة البنيوية والمفاهيمية.

مثل هذا التغييب المُتعمّد لم يكن خللًا تفصيليًا، بل كان جوهريًّا، يُفرغ "حلّ الدولتَيْن" من مضمونه الأخلاقي والسياسي، ويحوّله إلى صيغةٍ تسوويةٍ مفروضة، تُقنّن الظلم بدلًا من رفعه.

لم يكن هذا الحلّ عادلًا منذ البداية، ولا قابلًا للتطبيق لاحقًا، بل كان دومًا تنازلًا تاريخيًا قسريًا عن الحدّ الأدنى من الحقوق الوطنية التي تُشكّل جوهر القضية الفلسطينية.

على أرض الواقع، لم تعُد "دولة فلسطين" مجرّد احتمالٍ مُؤَجَّل، بل باتت مُسْتَبْعَدةً بفعل هندسة استعمارية تراكميّة. فإسرائيل تمضي في فرض وقائع استراتيجية تُطيح نهائيًا بإمكان قيام كِيان فلسطيني مستقلّ، وتُحيل "حلّ الدولتَيْن" إلى مجرّد شعار فاقد المضمون.

الضفّة الغربيّة تمزّقت إلى "كانتونات" معزولة، مفصولة بجدار الفصل العنصري، ومستعمرات مُسلّحة، وحواجز أمنية تُحوّل الجغرافيا إلى فسيفساء غير قابلة للوصل ولا للسيادة. أمّا القدس، فقد جرى إخراجها فعليًا من أيّ صيغةٍ تفاوضيةٍ، بعدما ابتلعتها سياسات التهويد والضمّ، لتتحوّل إلى فضاءٍ مُستثنى من أي مشروع سلام حقيقي.

كلّ ذلك يجري بدعمٍ تشريعيّ مباشرٍ من "الكنيست" الذي يُقرّ قوانين الضمّ ويصوغ خريطة الزوال التدريجي للحلّ، فيما تتكفّل الحكومة بتنفيذه ميدانيًا عبر إجراءاتٍ تُراكِم واقعًا لا يُبقي شيئًا من مفهوم الدولة الفلسطينية. وهكذا، يتحوّل الحديث عن "حلّ الدولتَيْن" إلى فقاعات لغوية لا تصمد أمام جرّافات الواقع.

أمّا غزّة، فقد أُعيد تعريفها كسجنٍ جماعيّ خاضعٍ للمحو والدمار، بحسب المزاج السياسي أو الحاجة الأمنية؛ تُعزل، تُجوَّع، ثم تُستباح.

لكنّ هذه السياسات لا تُنفّذ في فراغ، بل تُستكمل بفرض منظومةٍ قانونيةٍ تمييزيةٍ تُشَرْعِنُ الإقصاء، ومناهج تعليمية تُرسِّخ التفوّق العرقي، وخطاب سياسي يُجرِّم الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

"حلّ الدولتَين" تحوّل إلى أداة لتغطية إعادة هيكلة إقليمية تُعيد إدماج إسرائيل في النسيج السياسي للمنطقة

إنّ ما يجري لا يُعد عقبةً عرضيةً أمام "حلّ الدولتَيْن"، بل يُشكّل بنيةً مكتملةً لنظام فصلٍ عنصريّ، قائم فعليًا، ومُحصّن سياسيًا وتشريعيًا، لا يُبقي شيئًا من الحلّ سوى اسمه.

إنّ إصرار بعض الأطراف الدولية على التمسّك بـ"حلّ الدولتَيْن" لا ينبع من قراءةٍ موضوعيةٍ للوقائع، بل يخدم حاجةً سياسيةً وديبلوماسيةً لإبقاء الشعار حيًّا، وكأنه ترياقٌ يُؤجِّل الحرج الأخلاقي ويُوفّر مظلّةً خطابيةً تُخدّر الضمير العالمي.

المؤسف أنّ "حلّ الدولتَيْن" تحوّل إلى أداةٍ لتغطية عملية إعادة هيكلة إقليمية، تُعيد إدماج إسرائيل في النسيج السياسي للمنطقة، ليس كمحتلٍّ استيطانيّ، بل كطرف طبيعيّ وشرعيّ.

بهذا المعنى، لم يعُد المشروع مجرّد مقترح مُتعثّر، بل أصبح ستارًا كثيفًا يُخفي استمرار "النّكبة" الفلسطينية بأدواتٍ تفاوضيّةٍ جوْفاء، تُشَرْعِن الغياب وتُؤجّل الحساب.

إسرائيل، على الرَّغم من ممارساتها اليومية التي تنسف فكرة "حلّ الدولتَيْن"، تُبقي عليها حيًةً في الخطاب السياسي لبعض مكوّناتها السياسية كوسيلةٍ للحفاظ على يهوديّة الدولة. هذا البُعد لا يُعبّر عن نيّة تسوية عادلة، بل عن قلقٍ ديموغرافيّ واستراتيجيّ من تحوّل الفلسطينيين إلى أغلبيةٍ سكانيّةٍ داخل فضاء واحد.

هنا، تنكشف الحقيقة: الحلّ ليس بحثًا عن عدالة، بل عن تحصينٍ للهوية العرقية عبر هندسة المساحات والسياسات، وتوظيف الخطاب التفاوضي لضمان الهيمنة السكّانية لا الحقوقيّة.

وفي واشنطن، لم تعُد مسألة "حلّ الدولتَيْن" موضوعًا لخلاف سياسيّ فعليّ، بل غدت خارج نطاق الجدّية والتحقّق، وقد أعلن الحزب الجمهوري صراحةً تبنّيه لرؤية "إسرائيل الكبرى" التي تُسقط فكرة الدولة الفلسطينية وتُفَضِّلُ إخضاع الشعب الفلسطيني ضمن نظام سيطرة أحادي.

النقاش عن "حلّ الدولتَين" يُشكّل قناعًا ديبلوماسيًا يُخفي خلفه نظامًا مُتكاملًا من السيطرة والاستيطان والتمييز العرقي

هذا التحوّل لا يُعبِّر عن تبدّلٍ حزبيّ فقط، بل يعكس انحيازًا بنيويًا داخل المؤسسة الأميركية نحو دعمٍ غير مشروطٍ لإسرائيل، يتجاوز القرارات الدولية والمآسي الإنسانية التي تُخلّفها السياسات الاحتلاليّة.

بالإجمال، لم يعُد "حلّ الدولتَيْن" سوى غطاء سياسي وظيفي، يُستخدم لشرعنة الوقائع الميدانية الجديدة، وتُسوِّقُ من خلاله الولايات المتحدة خطابًا ديبلوماسيًا فارغًا في المنطقة، لا ليُحقّق تسوية، بل ليؤجِّل الاعتراف بانهيارها.

سيظل "حلّ الدولتَيْن" شعارًا حيًّا في التداول الخطابي، ليس لأنّ له جذورًا في الواقع، بل لأنّ هناك حاجة مستمرّة للنّفخ في رماده كي لا ينطفئ، ويُبقي على مسرح المفاوضات مُتاحًا بديكوراتٍ مُنتهيَة الصلاحية. لكن لا في المدى القريب ولا المتوسط، هناك أي مقوّم واقعي لقيامه. التاريخ تجاوزه حين خذلته التجارب، ودفنته السياسات حين زادت من وحشية التوسّع، والسلاح الإسرائيلي أطلق عليه رصاصة الرحمة، بينما وقفت "الشرعية الدولية" في طابور المتفرّجين، بين العجز والتواطؤ، تاركةً الضحية أمام آلة النّفي المُعمّمة.

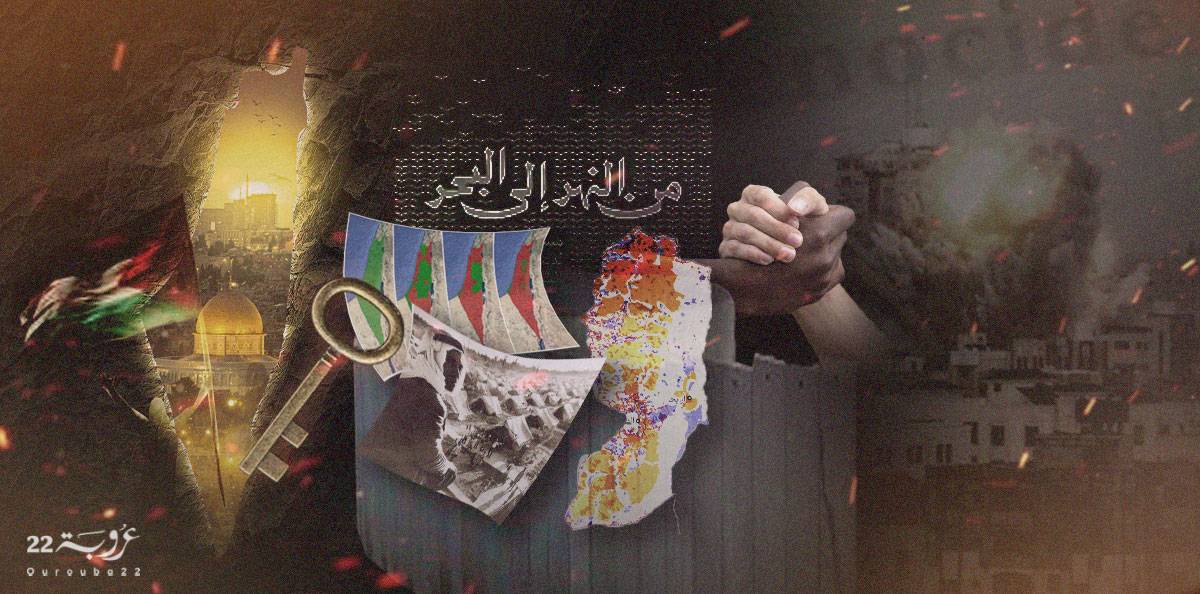

خيار الدولة الواحدة من النهر إلى البحر أقرب إلى التحقّق من فكرة الدولة الفلسطينية المستقلّة على حدود 1967

هذا لا يعني التسليم بالواقع الراهن أو الرضوخ لإملاءاته، بل يستدعي طرحًا جريئًا ومختلفًا، أكثر صِدقًا مع الوقائع المستجدّة، وأكثر عدالةً من حيث المضمون والهدف، خصوصًا بعد أن بات النقاش المُتكرّر عن "حلّ الدولتَيْن" يُشكّل قناعًا ديبلوماسيًا يُخفي خلفه نظامًا مُتكاملًا من السيطرة، والاستيطان، والتمييز العرقي.

أمام تهاوي خيار الدولة الفلسطينية المستقلّة، يتقدّم خيار "الدولة الواحدة من النهر إلى البحر"، دولة مواطَنة ديموقراطية تضمن الحقوق المتساوية لجميع مواطنيها، وتُعيد الاعتبار لحقّ اللّاجئين وتفكيك منظومة الامتيازات الاستعمارية.

خيار الدولة الواحدة من النهر إلى البحر - من حيث الواقع والإمكان العملي - أقرب إلى التحقّق من فكرة الدولة الفلسطينية المستقلّة على حدود 1967، لا بوصفه حلًّا اضطراريًا، بل باعتباره استحقاقًا تاريخيًا وأخلاقيًا وعادلًا لمعالجة جذور الصراع لا مظاهره.

ولهذا حديث آخر...

(خاص "عروبة 22")