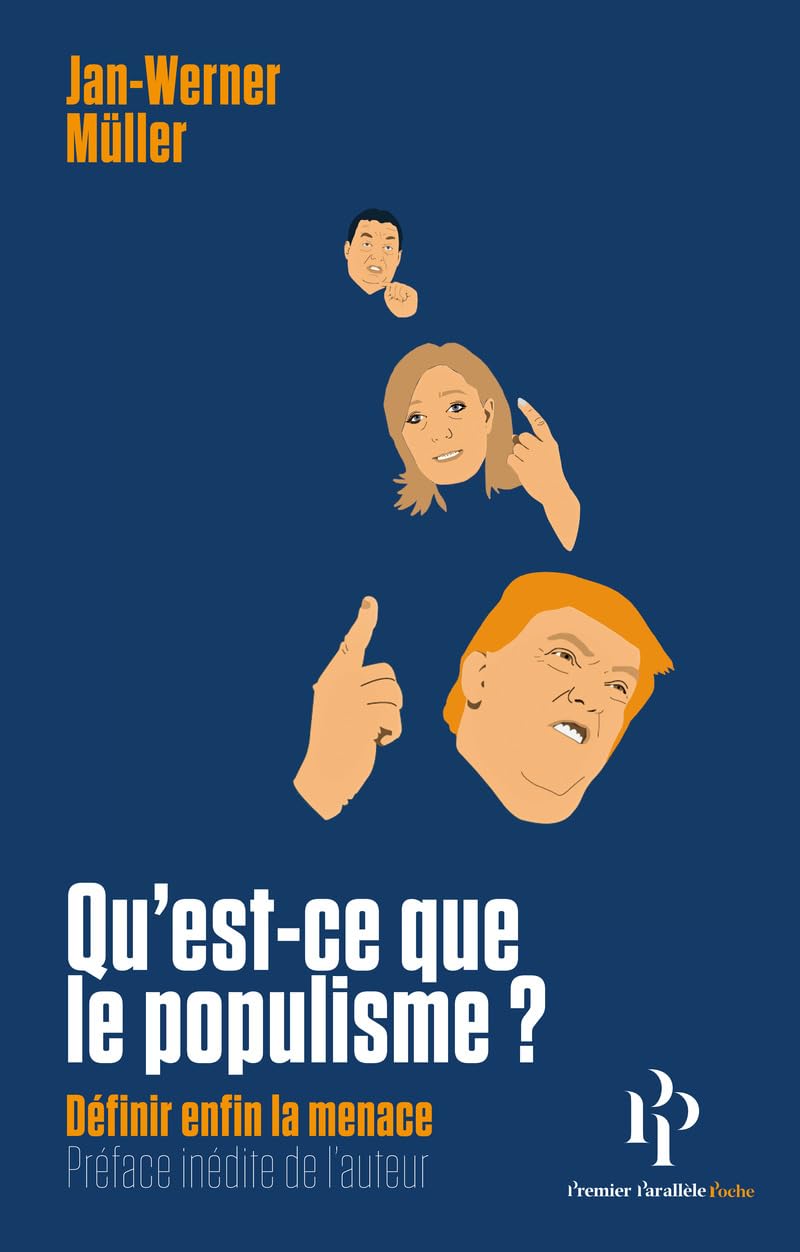

نتحدّث عن كتابٍ مرجعيّ في تناول الموضوع، حتّى أنّه حظي بعددٍ كبيرٍ من الترجمات، ومنها النسخة الفرنسية التي نتوقّف عند بعض مضامينها في هذا العمل، وأنجزها فريديريك جولي، بينما لم يُترجَم العمل بعد إلى اللغة العربية، على الرَّغم من أهميته الفائقة.

جاء الكتاب موزّعًا بين مقدّمة حديثة التأليف، وتمهيدٍ يشمل تعريفًا لمفهوم الشعبويّة، وثلاثة فصول: الفصل الأول نظريٌ صرف، والفصل الثاني مخصّص لنماذج تطبيقيّة في الشعبويّة، والفصل الثالث مخصّص لعرض مفاتيح عملية تهمّ الديموقراطيات المعاصرة من أجل مواجهة الشعبويّة، من دون شيطنة أو استئصال، ولهذا تضمّن هذا الفصل عناوين فرعية دالة من قبيل: في نقد نقّاد الشعبويّة، هل نحن إزاء أزمة في التمثيليّة السياسيّة؟ سلبيّات وإيجابيّات التاريخ من أجل تشخيص الديموقراطية المعاصِرة، هل نتجه نحو "لحظة شعبويّة" أوروبيّة؟ ماذا عن اليسار الشعبويّ؟ من أجل أوروبا ديموقراطية وغير شعبويّة. إضافةً إلى خاتمةٍ تضمّنت عشر خلاصات جامعة، قد تفيد القارئ الذي يرغب في عدم قراءة مجمل صفحات الكتاب، وعددها 194 صفحة.

عدم قدرتنا على احتواء هذه الظاهرة يفرض علينا وضع استراتيجيات ديموقراطية جديدة ضدّ الشعبويّة

وجبَ التذكير أيضًا بأنّنا نتحدث عن طبعةٍ جديدةٍ من العمل، صدرت في غضون السنة الجارية، بينما الطبعة الأولى منه صدرت منذ عقدٍ تقريبًا، لكنّ ارتفاع مؤشرات الظاهرة في العالم بأسره وليس في الساحة الأوروبية، يقف على الأرجح وراء تحيين العمل، مع مقدمةٍ غنيةٍ تُحيل إلى تطوّرات الظاهرة، بما في ذلك وقفات عند أهم رموزها السياسيين، في السياقَيْن الأميركي (دونالد ترامب على الخصوص)، والأوروبي (رجب طيب أوردوغان التركي، وفيكتور أوربان المجري)، إضافةً إلى وقفاتٍ أخرى عند رموزٍ شعبويّةٍ في أوروبا الغربية وأميركا الجنوبية واللّاتينية، سواء تعلّق الأمر بزعامات أو أحزاب أو تيّارات.

يرى المؤلّف أنّ تهمة الشعبويّة تُستخدم اليوم بشكلٍ خاطئ ومن دون تمييز، ضدّ الذين يمارسون الديماغوجيّة والعنف اللفظيّ، ولكن أيضًا ضدّ الشخصيات التي تُعتبر أكثر احترامًا من قِبَلِ نسبةٍ من المواطنين والرأي العام، فقط من باب إبعاد الخصوم.

امتلك المؤلف شجاعة نقد مجموعةٍ من القراءات النقدية الأوروبية والأميركية التي اشتغلت على نقد الشعبويّة السياسيّة، بل يمكن الجزم، بعد قراءة العمل، أنّنا إزاء تأصيل نظري نوعي للشعبويّة، لأسبابٍ عدّة، أقلّها أنّ عدم قدرتنا على احتواء هذه الظاهرة يفرض علينا وضع استراتيجياتٍ ديموقراطيةٍ جديدةٍ ضدّ الشعبويّة.

يكشف العمل أنّ الشعبويّة هي نبوءة تُحقّق ذاتها، تروم ممارسة السلطة والاستيلاء عليها عبر ثلاث تقنيّات: الاستيلاء على جهاز الدولة، البحث عن قاعدةٍ جماهيرية، واستبعاد أيّ معارضة، بما يُمهّد لِما اصطُلح عليه بـ"قانونية تمييزية"، ومفادها بأنّ القانون سيتمّ تطبيقه بشكلٍ مختلفٍ اعتمادًا على المجموعات التي سنتعامل معها: سيتمّ استغلال جميع التفاصيل القانونية، بشكل مُتقيّد، كلّما واجهنا خصومًا سياسيين، وفي كلّ مرة سيكون فيها ذلك ممكنًا، سيتمّ تفسير القانون "العادي" ضدّهم حرفيًا؛ بينما سيتمّ تطبيق "القانون العادي" على المؤيّدين السياسيين، أو بالأحرى، سنحاول، من حيث ما يتعلّق بهم، وضع قواعد استثنائية ومنح مزايا.

نأتي لأهم خلاصات الكتاب، ونورد منها الإشارات التالية:

- لا يمكن ربط الشعبويّة بناخبين مُحدَّدين، أو بملامح اجتماعية نفسية مُحدّدة، أو بنوعٍ معيّنٍ من "الأسلوب السياسي"، لأنّ الشعبويّة لا تمتلك إيديولوجيةً صلبةً مثل الاشتراكية، أو الليبيرالية، أو حتّى النيوليبيرالية والمحافِظة (التي غالبًا ما يتمّ الربط بينها وبين الشعبويّة بشكلٍ خاطئ، لأنّها أيضًا صعبة الفهم من الناحية المفاهيمية). ولكن الشعبويّة تُظهر منطقًا داخليًا مُحدّدًا وقابلًا للتعريف: الشعبويّون ليسوا مُعادين فقط للنُّخب، بل هم أيضًا مضادّون للتعدّدية أساسًا. مطلبهم المستمر يتمثّل في التأكيد: نحن - وفقط نحن - نُمثّل الشعب الحقيقي.

ــ الديموقراطية والتمثيل شيئان مختلفان. فالتمثيل ليس في حدّ ذاته مبدأً ديموقراطيًّا. الشعبويّون ليسوا بأيّ حال من الأحوال مُعادين لمبدأ التمثيل. ما داموا في المعارضة، فإنهم يُكرّرون بلا ملل القول إنّ الشعب ممثّل من قبل نخبٍ سيئةٍ، وحتّى نخبٍ فاسدة.

- يلعب الشعبويّون باستمرار على البنية الرمزية الخاصّة بالشعب: هذا "الشعب" المبني رمزيًا، ضدّ المؤسّسات القائمة. تصوّرهم لشعبٍ حقيقيّ، نقيّ أخلاقيًا، لا يمكن دحضه على الصعيد التجريبي.

قواسم مشتركة بين مُميّزات الشعبويّة السياسيّة الأوروبية والأميركية مع الشعبويّات السياسية في الوطن العربي

- الأحزاب الشعبويّة ليست مجرّد أحزاب احتجاجية أو أحزاب رافضة للنظام، والتأكيد على أنّهم غير قادرين، من حيث التعريف، على الحُكم يُعتبر معضلةً نظرية. وعندما يصلون إلى السلطة، فإنهم يحكمون وفقًا للمنطق الجوهري للشعبويّة: هُم - وهُم وحدهم - مَن يُمثّلون الشعب الحقيقي، وبناءً عليه، لا يمكن أن توجد في نظرهم معارضة شرعية.

- يستولي الشعبويّون على جهاز الدولة، يُضعفون أو حتى يُلغون جميع أنظمة الضوابط والتوازن، وجميع أدوات المقاومة. وهذا يعني أنّهم يُمارسون زبائنيّةً جماعيّةً ويسعون لتشويه سمعة أي معارضة، سواء داخل المجتمع المدني أو في وسائل الإعلام.

مؤكّد وجود قواسم مشتركة عدّة بين مُميّزات الشعبويّة السياسيّة التي تطرّق إليها المؤلف في هذا الكتاب، والتي تهمّ الشعبويّات الأوروبية والأميركية، مع العديد من الشعبويّات السياسية في الوطن العربي، ومن هنا أهمية الكتاب للمُتلقّي العربي، سواء تعلّق الأمر بصنّاع القرار، أو بالباحثين والإعلاميين والمُتتبّعين.

(خاص "عروبة 22")