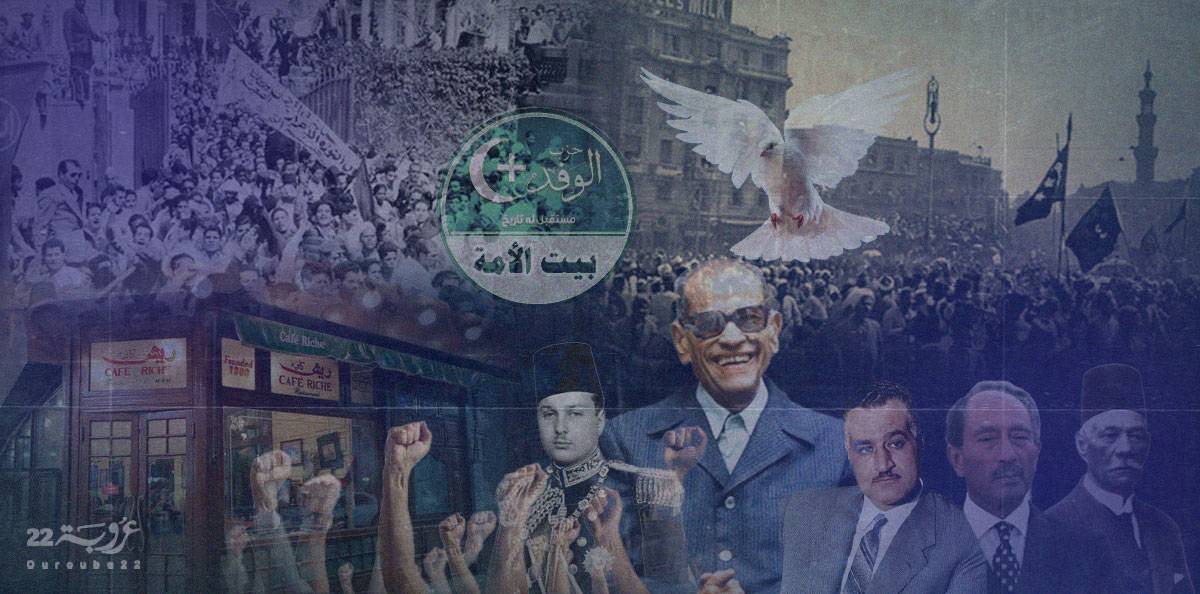

عاش الأديب الكبير نجيب محفوظ في مصر المَلَكيَة والجمهوريّة، وعاصر ثمانية حكّام، من الخديوي عباس حلمي إلى الرئيس حسني مبارك، في زمنٍ امتدّ من النفوذ العثماني والاحتلال البريطاني إلى الثورة والجمهورية. أطول فتراته كانت تحت حكم الملك فؤاد ومبارك. في منتصف العمر، استقبل ثورة يوليو/تموز بحماسة، أيّدها ثم نقدها، قبل أن يخفت انتماؤه لها من دون أن يتخلّى في كل وقت عن وفديّته القديمة.

لم يطلب عسل السلطة وحرص على ألّا تلسعه واختار أن يواجهها بالرواية لا في السياسة

لم يكن مجرّد شاهد على العصور، بل مؤرّخًا لها بالأدب، يُسجّل تحوّلات الحكم والسياسة في ضمير الناس، لا في دفاتر السلطة.

لم يلتحق بأي سلطة، ولم يكن يومًا في صفوف المعارضين، حرص على الدوام على أن يكتب من منطقةٍ رماديةٍ، حيث تتقاطع الحكمة بالحذر، والرمز بالموقف، والخيبة بالأمل.

في هذه الدراما الطويلة بين المثقّف والسلطة، كان محفوظ شاهدًا لا خطيبًا، وناقدًا لا محاربًا، ومؤرّخًا بالأدب لا بالبيان السياسي.

كالكثير من المصريين، لم يطلب نجيب محفوظ عسل السلطة وحرص على ألّا تلسعه. عاش في ظلّها موظفًا، لكنّه كتب ضدّها ككاتب حرّ. في حياته، لم يصطدم بها؛ في أدبه، لم يتوقّف عن نقدها. كان مسالمًا في الواقع، لكنّه شرس في السرد، يكتب كمن يبتسم وهو يطعن.

حضرت السياسة في كلّ ما كتب، حتى في "أولاد حارتنا" حيث تجلّى الصراع على "الوقف" في ثوب "ميتافيزيقي". وعلى الرَّغم من هذا الحضور، عزف عن الخوض المباشر في السياسة، حرصًا على سلامته واستمرار إنتاجه الأدبي.

كانت الكتابة هدفه الأوحد، مسألة حياة أو موت، لا يغامر بما قد يُعيقها، فاختار أن يواجه السلطة بالرواية، لا في السياسة.

اقتصرت مشاركته السياسية على التظاهرات الوطنية مُبتعدًا عن أي علاقة مباشرة بالمسؤولين أو الأحزاب

أدرك محفوظ مبكرًا أنّ الأدب وحده يُتيح له التعبير الحرّ من دون أن يجرّه إلى دوّامات تُعيق مشروعه الإبداعي. كانت نظرته للسلطة مشوبة بهيبة الموظف الذي أمضى 37 عامًا في مؤسّسات الدولة، يرى في صاحب السلطة مقامًا عظيمًا، سواء كان ملكًا أو رئيسًا أو مجرّد مسؤول أعلى منه درجة.

أقام محفوظ حول نفسه أسوارًا تحميه من العواصف السياسية التي عصفت بالمثقّفين من جيله، مُتجنّبًا الاصطدام بالسلطة وما يجرّه من منغصات. آمن بأن كلّ إنسان ميسّر لما خُلق له، فاختار الأدب وابتعد عن دوّامات السياسة، مكتفيًا بعزلته المُنتجة.

خيري شلبي وصفه بأنّه ذكي إلى حدّ الكياسة، لا ينتمي إلى حزب، ولا يخاصم أحدًا، وكأنه مع الجميع وضدّ الجميع في آنٍ واحد. في مقهى "ريش"، كان صمته أبلغ من كلامه، وإذا تحدّث في السياسة، جاء حديثه غائمًا، غير قاطع، كمن يزن كلّ رأي بميزان داخلي لا يُرى. لم يدّعِ امتلاك الحقيقة، بل كان يكتب من منطقة الشكّ، حيث التأمّل أصدق من الحسم.

بدأت علاقته بالسياسة متأثّرًا بوفديّة أبيه وحبّ سعد زغلول، ثم غذّاها مدرّسوه، فشارك في التظاهرات أولًا ببراءة الطفولة، ثم بحماسة وطنية متأجّجة حين شبّ عن الطوق. شارك في أولى تظاهراته عام 1924، وهو في الثالثة عشرة، ثم في 1929 و1930، مُطارَدًا من الشرطة، فارًّا مرةً إلى بيت الأمّة، وأخرى إلى سطح بيتٍ في حارة ضيقة بمساعدة امرأة من الحي.

اقتصرت مشاركة محفوظ السياسية على التظاهرات الوطنية، مُبتعدًا عن أي علاقة مباشرة بالمسؤولين أو الأحزاب، حتى "الوفد" انتمى إليه وجدانيًا من دون أن ينضمّ إليه.

آمن بأنّ العدالة لا تكتمل بلا ديموقراطية وبأنّ التقدّم لا يُشترى بالسكوت

انتمى محفوظ لجيلٍ يعشق سعد زغلول ومصطفى النحاس، مؤمنًا بالديموقراطية السياسية، لكنّه وصف حكم ما قبل الثورة بأنه "أوتوقراطي"، على الرَّغم من وجود مظاهر ديموقراطية كالمجالس والصحافة والقضاء المستقل.

رأى في "الوفد" صوت الشعب الحيّ، لكنّه انتقد محدوديّة حكمه وغياب البُعد الاجتماعي، معتبرًا أنّ الظلم الاجتماعي آنذاك لا يُدافَع عنه.

لم يتخلَّ محفوظ عن ولائه للوفد، الذي اعتبره مات بعد 1936، وعاش حياةً مفتعلةً حتى قيام الثورة. كان يأمل في تقوية جناحه اليساري ليفتح صفحةً وطنيةً جديدة.

مع اندلاع ثورة يوليو/تموز 1952 انحاز محفوظ إليها، وأيّد شعاراتها المرفوعة، وانحاز إلى محمد نجيب فيما يُعرف بأزمة مارس/آذار 1954، لانحيازه للوفد والديموقراطية، مُعتقدًا أنّ عبد الناصر لو فعل ذلك لتغيّر وجه مصر.

ظلّ محفوظ ممتنًّا لعبد الناصر من أجل الفقراء، لكنّه لم يصفح له عن تقييد الحريات. آمن بأنّ العدالة لا تكتمل بلا ديموقراطية، وبأنّ التقدّم لا يُشترى بالسكوت.

كتب عن النظام السياسي بجُرأةٍ محسوبةٍ، مُلتزمًا بخطوط حمراء لا يراها إلّا داخله، ومع ذلك، تسلّلت إلى رواياته ما اعتبره البعض جنونًا، لكنّها كانت الحقيقة حين تُقال بلا تصريح.

اتّسمت أحكام محفوظ على حكّام مصر بالتسامح، رآهم جميعًا "طيبين"، ولكلٍّ منهم عيوب تُغفر بميزاته. حتى الملك فاروق رأى فيه ما لم يره كُتّاب التاريخ، مُعتقدًا أنّ تجنّب بعض الأخطاء كان سيُبقي الملكية قائمة. لكنّها رؤية أقرب للعلاقات الشخصية منها إلى تقييمٍ موضوعيّ لحركة التاريخ والسياسة المتغيّرة.

في أوائل 1973، وقّع محفوظ بيانًا يُطالب بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، فكان على رأس قائمة الممنوعين من الكتابة التي أصدرها الرئيس أنور السادات، إلى جانب أسماء بارزة. رُفع عنه المنع قبل حرب أكتوبر/تشرين الأول بأيام، في لحظةٍ كشفت أنّ حياده لم يكن انصرافًا، بل موقفًا أخلاقيًا متزنا.

بطبيعته المتأمّلة، لم يكن محفوظ رجل معارك، فتجنّب صخب الواقع الأدبي والسياسي، وابتعد عن المواجهات، فظلّ بعيدًا عن السجن في كلّ العهود، مُحافظًا على مسافةٍ تحميه وتمنحه حرية الكتابة.

ظلّ وفيًا لفلسفته أنّ الأدب هو الفعل وأنّ الحرية لا تُطلَب بل تُمارَس

حتى في جلساته وندواته، تجنّب محفوظ الحديث السياسي المباشر، وإن اضطرَّ فكان كلامه مقتضبًا ورمزيا. ظلّ يؤكد أنّ معركته الحقيقية ليست مع السلطة، بل مع الورق، مع الكتابة بوصفها فعلًا وجوديًا ومعارَضةً على طريقته.

لم يكن نجيب محفوظ رجل مواجهة، لكنّه لم يكن رجل مهادَنة أيضا. اختار أن يكتب ما لا يُقال، لا أن يهتف بما يُطلب.

لم يدخل السجن، لكنّه دخل التاريخ من باب الكتابة، حيث تُخاض المعارك الحقيقيّة، وتُصاغ المواقف في صمتٍ عميق. هكذا ظلّ محفوظ وفيًا لفلسفته: أنّ الأدب هو الفعل، وأنّ الحرية لا تُطلَب، بل تُمارَس.

في الذكرى التاسعة عشرة لرحيله، يبقى نجيب محفوظ مُحَفِّزًا على إعادة قراءة إبداعه وتدبّر سيرته، لأنّ الكاتب الذي اختار الورق ساحةً للمعركة، لا يزال يكتب فينا، بصمته، برموزه، وبقدرته على تحويل النصّ إلى موقف، والرمز إلى سردية مقاومة.

(خاص "عروبة 22")