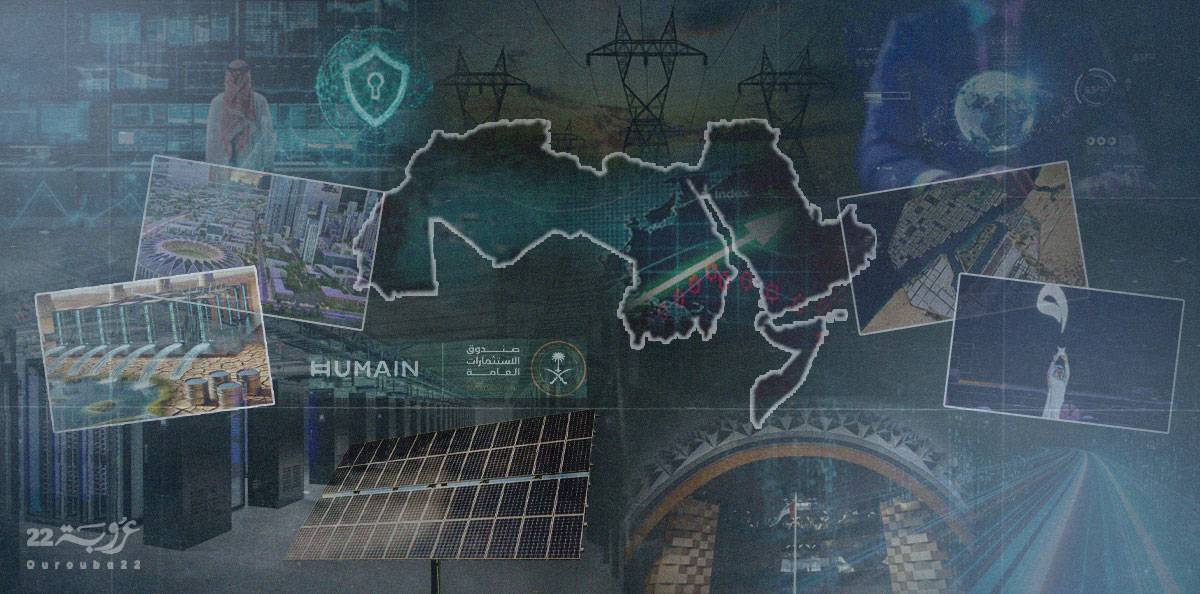

تتقدّم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قاطرة التحوّل الرقمي في المنطقة عبر مشاريع عملاقة تُغيّر قواعد اللعبة. في السعودية، يظهر مسار مزدوج: من جهةٍ تبني شركات متخصّصة في البنية التحتية "مصانع للذكاء الاصطناعي" قادرة على استيعاب حوسبة عالية الكثافة وربطها بالطاقة المتجدّدة والتبريد العالي الكفاءة. ومن جهةٍ أخرى، تعمل شركات وطنية متخصّصة في الذكاء الاصطناعي مثل "هيوماين" (Humain)، ذراعًا سياديةً لبناء سلسلة قيمة مُتكاملة من مراكز البيانات والنماذج اللغوية وتوطين الرقائق، مع قدرةٍ أوليةٍ في بعض المواقع تصل إلى نحو 100 ميغاوات من ضمن موجة توسّع مُتدرّج. يتكامل ذلك مع الاستثمار في مجمّعات أشباه الموصلات والمنصّات السحابية، وتمويل سيادي ضخم بعشرات المليارات من الدولارات لتسريع بناء البنية التحتية وتدريب الموارد البشرية.

تستهلك مراكز البيانات المُخصّصة لحوْسبة الذكاء الاصطناعي كهرباء كثيفة وتتطلّب تبريدًا عالي الاعتماديّة

وفي الإمارات، تتجسّد رؤية مماثلة عبر مجمّعات للحوْسبة تجذب كبار الأطراف الفاعلة العالمية وتوفّر وصولًا واسعًا إلى شرائح الذكاء الاصطناعي. تدعم ذلك جامعة "محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" باعتبارها رافعةً للمواهب والبحوث تُغذِّي السوق الإقليمية بمئات الخريجين والباحثين سنويّا. كذلك تبرز الإمارات طرفًا فاعلًا في بناء سلاسل حوسبة بقدراتٍ تصل إلى غيغاوات واحد لكلّ منها مع مراحل تشغيل متتابعة، بالتوازي مع صناديق استثمار مثل "إم.جي.إكس" تضخّ تمويلات بعيدة الأجل في البنية التحتية والبرمجيّات والرّقائق.

ولا يغيب عن المشهد دور دولة قطر التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي لقيادة التحوّل نحو اقتصادٍ رقميّ، عبر مشاريع لغوية مثل "فنار"، وبرامج لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والصحة والتعليم والمدن الذكية. وتتشابك هذه المنظومة الخليجية مع مشاريع أوسع مثل "نيوم" في السعودية، وبرامج المدن الذكية في قطر، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي "نظام تشغيلٍ" للبنية التحتية الحضرية: إدارة المرور، والمرافق، والأمن السيبراني، والخدمات العامة.

تُؤسّس خطط تعزيز حصّة الطاقة المتجدّدة لمزيج كهربائي يسمح بتغذية مراكز البيانات بطاقة أقل تلويثًا وأكثر مرونة

لكنّ هذه الطفرة ليست بلا أثمان، إذ تستهلك مراكز البيانات المُخصّصة لحوْسبة الذكاء الاصطناعي – ولا سيما تلك التي تستضيف نماذج تأسيسيّة ضخمة – كهرباء كثيفة على مدار الساعة وتتطلّب تبريدًا عالي الاعتماديّة. ومع انتقال كثير من المشغّلين إلى التبريد بسوائل صناعية لرفع كثافة الحوسبة، تتراجع الحاجة إلى المياه في بعض أنماط التشغيل مقارنةً بالتبريد التبخيري التقليدي، لكنّ التبريد يبقى مسألةً حسّاسةً في بيئةٍ تعتمد على التحلية كمصدرٍ رئيسيّ للمياه. لذلك، تدخل المياه شريكًا خفيًا في فاتورة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في الاستهلاك المباشر داخل مراكز البيانات، بل أيضًا في سلسلة الإمداد المرتبطة بالطاقة والتحلية وإعادة الاستخدام.

في موازاة ذلك، تتعرّض الشبكات الوطنية إلى ضغوطٍ من "طلبات توصيل" كبيرة تتلقّاها من مراكز الذكاء الاصطناعي، ما يفرض تحديث محطّات النقل والتحويل ورفع القدرة الاحتياطية وإدارة أحمال الذروة. هنا يؤدّي الرّبط الكهربائي الخليجي الذي بلغ مرحلةً متقدمةً دورًا حاسمًا، إذ يتيح تبادل القدرة والاحتياطي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتوزيع الأحمال على نحوٍ أمثل. كذلك، تُؤسّس خطط تعزيز حصّة الطاقة المتجدّدة خليجيًا – الشمس والرياح – لمزيجٍ كهربائي يسمح بتغذية مراكز البيانات بطاقةٍ أقل تلويثًا وأكثر مرونةً، إذا أُحسِن تنسيق التعاقدات وعقود الشراء البعيدة الأجل.

صمود تموضع الخليج في اقتصاد المعرفة سيُختبَر بقدرة المنظومات المعنية على إدارة مثلّث الطاقة - المياه - الشبكات

اقتصاديًا، لا تنفصل البنية التحتية عن منظومة الابتكار. وقد مثّل الذكاء الاصطناعي خُمْس صفقات رأس المال المخاطر في المنطقة عام 2024، وجمعت شركاته نحو 660 مليون دولار عبر 322 صفقة ما بين 2022 و2024. هذه الأرقام تعني أنّ "البرمجيّات والمواهب" تتحوّل إلى وقودٍ موازٍ للإسمنت والكابلات، وأنّ تأسيس ممرّات واضحة بين مراكز الأبحاث والجامعات وبين الشركات الناشئة، ومن ثمّ وصولًا إلى المشترين الصناعيين والحكوميين، هو ما سيحوّل مراكز البيانات من "مستهلك طاقة" إلى مولِّد قيمةٍ عبر خدمات اللغة العربية، والطب الاستشرافي، والأتمتة الحكومية، والدفاع الذكي.

في المُحصّلة، يبني الخليج بنيةً تحتيةً ضخمةً لحوسبة الذكاء الاصطناعي تُمكّنه من تموضعٍ عالميّ في اقتصاد المعرفة. غير أنّ صمود هذا التموضع سيُختبَر بقدرة المنظومات المعنية على إدارة "مثلّث الطاقة - المياه - الشبكات" بكفاءةٍ وتكلفةٍ اجتماعيةٍ وبيئيةٍ مقبولتَين، بعيدًا عن النجاحات التسويقية وحدها.

(خاص "عروبة 22")