على الرَّغم من أنّ البيروني وُلد في ضاحيةٍ من ضواحي "خوارزم" في وسط آسيا، إلّا أنّه كان عربي الثقافة بشكل واضح وصريح، وعبّر عن فهم صحيح وواقعي وعميق للثقافة واللغة المُعبّرة عن العِلم. فهو في انحيازه إلى العربية يُعبّر عن انحيازه للعِلم، فالعربية كانت وقتذاك لغة العِلم العالمية، والوعاء الذي استوعب معارف الحضارات القديمة ثم مرّت مرحلة الهضم لمختلف المعارف القديمة، تلتها مرحلة الإنتاج الإبداعي باللغة العربية التي لم تكن عاجزةً عن أداء أيّ من هذه الأدوار الحضارية.

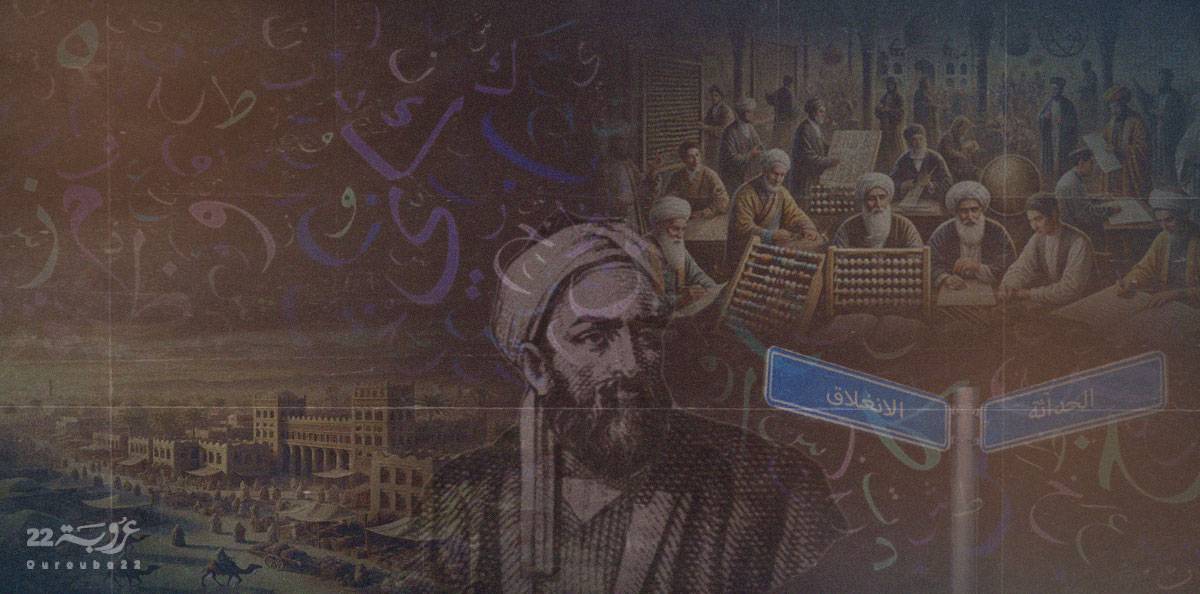

البيروني ظلّ مخلصًا إلى رأيه في أنّ العربية لغة العلم ومثّل قيم الحداثة التي عاشتها الحضارة العربية

وعبّر البيروني عن هذا الفهم بشكلٍ صريحٍ لا لبس فيه بقوله في كتاب "الصيدنة": "وإلى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم، فازدانت وحلّت إلى الأفئدة، وسرَت محاسن اللغة منها في الشرايين والأوردة، وإن كانت كل أمّة تستحلي لغتها التي ألفَتها واعتادَتها واستعملَتها في مآربها مع ألافها وأشكالها". ثم يزيد الأمور وضوحًا بمقارنةٍ بين العربية والفارسية، فيقول: "فأنا في كلّ واحدة دخل ولها متكلّف، والهجو بالعربية أحبّ إليّ من المدح بالفارسية".

وظلّ البيروني مخلصًا إلى رأيه في أنّ العربية لغة العلم، فألّف كتبه التي تغطّي مساحةً واسعةً من معارف عصره المختلفة، فهو ألّف في العلوم الرياضية والفيزيائية والطبيعة والفلك والتاريخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا والرحلات، في كتبٍ من نوعيّة "القانون المسعودي في الهيئة والنجوم"، و"التفهيم لأوائل صناعة التنجيم"، و"الجماهر في معرفة الجواهر"، وغيرها من الكتب والرسائل التي تصل لنحو 60 عنوانًا، وضعته بلا جدال كأحد أكبر العقول العِلمية للحضارة العربية الإسلامية، بل اعتبره البعض أكبر عقلية عِلمية ظهرت في عصره.

وأثبت البيروني عبقريةً مبكّرةً من خلال كتاب "الآثار الباقية عن القرون الخالية"، الذي ألّفه وهو في السادسة والعشرين من عمره، "وهو كتاب لا مثيل له في جميع آداب الشرق الأدنى"، على حدّ وصف المستشرق إغناطيوس كراتشكوفسكي (Ignati Kratchkovski) في كتابه "تاريخ الأدب الجغرافي العربي". بينما نرى الانفتاح على الآخر كما لم نرَه من قبل في كتاب البيروني الشهير "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة"، وفي الكتابَيْن نرى روح تقبل الآخر ومحاولة فهمه من خلال الكتابات التي تعبّر عنه، لا الاكتفاء بالتصوّرات المسبقة والمخترعة عن الآخر.

هذا يقودنا إلى الحداثة التي مثّلها البيروني وجيله من كبار العلماء المثقّفين الذين استظلّوا بمظلّة العربية وعاشوا في زمنٍ واحدٍ تقريبًا، أمثال ابن سينا ومسكويه والتوحيدي، هنا نرى البيروني يمثّل الحداثة التي عاشتها الحضارة العربية خير تمثيل، بل ومثّل قيمها. فهو يفتخر بالانضواء تحت مظلّة معرفية عربية، بل وينافح عنها. وهنا الموضوع تجاوز الانتماء العِرقي، كما عبّر عن تجربةٍ فردانيةٍ كإحدى قيم الحداثة، فحياته عبارة عن رحلاتٍ مستمرةٍ لروحٍ تبحث عن الراحة والاستقرار اللّذَيْن يوفّران الجهد للبحث العلمي، ونجد قيمة العقلانية التي صبغت كلّ أبحاث البيروني وجعلته محلّ تقدير علماء أوروبا.

لم تكن روح الحداثة والمبادرة غريبة عن الحضارة العربية - الإسلامية بل كانت في صلبها

كذلك، من القيم التي عبّر عنها البيروني؛ احترام ثقافة الآخر ودراسته من وجهة نظر عِلمية لا مذهبية ضيّقة، ويستخدم في أعماله كلّها روح المنهجية ومحاربة الجهل واللّاعقلانية والشكّ المنهجي الذي يستخدمه في دراسة النظريات الموروثة من اليونان ومَن سبقه من علماء المسلمين. وفي أعماله كلّها، نجد التجريب والتجديد الذي أوصله إلى امتلاك مفاتيح تكنولوجيا العصر فعمل على تطويرها.

هنا، نجد البيروني النموذج الحيّ لمفهوم الحداثة العربية، وليس في هذا أي ادّعاء أو محاولة اختلاق، بل هي دعوة إلى الحوار في إطار تفكيك المركزية الأوروبية - الأميركية، التي تحذف كلّ ما سبق من تاريخ البشرية قبل الحداثة الأوروبية.

في المقابل، استعادة نموذج البيروني، هو ردّ عملي وعِلمي على دعاة معاداة الحداثة في المُطلق من ممثّلي تيارات الظلام والانغلاق، فلم تكن روح الحداثة والمبادرة غريبة عن الحضارة العربية - الإسلامية، بل كانت في صلبها دومًا. ولا يعني اعتناق الحداثة التبعية الثقافية كما يردّد البعض عن جهل، فهي حالة لم تكن غريبةً عن ثقافتنا عندما كان أفرادها يمارسون الحداثة على أرض الواقع حتى ولو لم يعرفوا المصطلح أبدًا.

(خاص "عروبة 22")