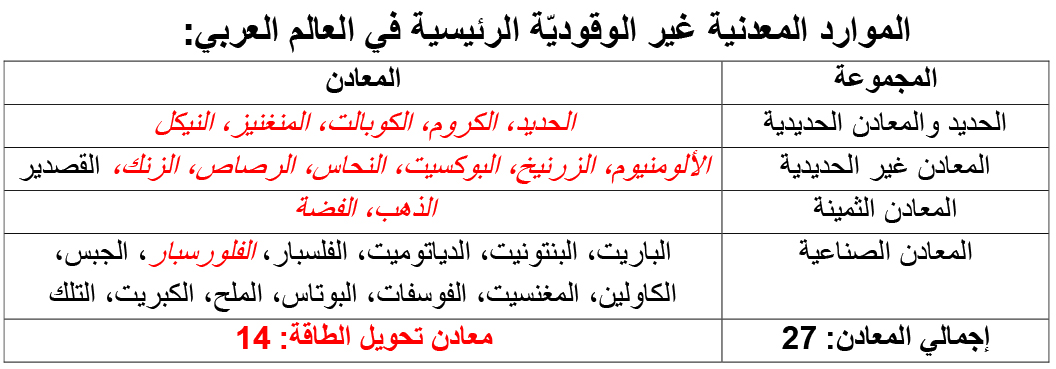

تمّ تصنيف المعادن غير الوقوديّة في أربع فئات فرعية: الحديد والمعادن الحديدية، والمعادن غير الحديدية، والمعادن الثمينة، والمعادن الصناعية. ومن بين 56 معدنًا تتوفّر بيانات عنها، يُوضح الجدول أدناه وجود 27 معدنًا غير وقودي في العالم العربي: منها 14 تُعدّ معادن انتقالية للطاقة (باللون الأحمر) وتندرج في الغالب ضمن فئات المعادن الحديدية وغير الحديدية والمعادن الثمينة، بينما الـ13 المُتبقية هي معادن غير وقوديّة أخرى ذات قيمة اقتصادية (باللون الأسود)، وتُصنّف في الغالب ضمن المعادن الصناعية.

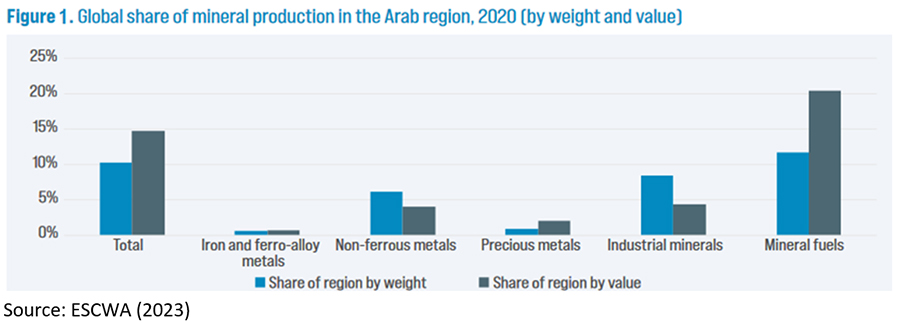

نظرًا لعدم توافر بيانات دقيقة حول الاحتياطيّات وخرائط مخزون المعادن في العالم العربي، سيركّز هذا التحليل على الإنتاج. يوضح الشكل (1) الحصّة العالمية من إنتاج المعادن موزّعةً بحسب مجموعاتها، إذ تبلغ حصّة العالم العربي نحو 10 في المائة من إجمالي الإنتاج من حيث الوزن، و15 في المائة من حيث القيمة. وتشكّل المعادن الوقوديّة (النفط والغاز) الحصّة الأكبر، تليها المعادن الصناعية ثم المعادن غير الحديدية.

وتسهم المعادن أيضًا إسهامًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الفردية، ففي حين يُهيمن الوقود المعدني على قيمة الإنتاج في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، تُسهم المعادن غير الوقوديّة بنسبةٍ مرتفعةٍ من الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا (24 في المائة)، والبحرين (8 في المائة)، والسودان (8 في المائة)، والأردن (4 في المائة)[2]. وتشكّل المعادن غير الوقوديّة نسبةً كبيرةً من إجمالي قيمة المعادن المُستخرجة في المغرب (99 في المائة)، وتونس (30 في المائة)، ومصر (11 في المائة)، وعُمان (10 في المائة).

غياب التخطيط طويل الأجل وسوء الإدارة ونقص الاستثمارات من أبرز تحديات التنمية المُستدامة لقطاع التعدين غير الوقودي

وتُظهر قيمة المعادن غير الوقوديّة المُستخرجة في المملكة العربية السعودية (3.5 مليارات دولار) والإمارات العربية المتحدة (1 مليار دولار) الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لهذا القطاع حتى في البلدان الغنية بالنفط. وفي هذا السياق، وعلى الرَّغم من أنّ الليثيوم، وهو معدن أساسي في تحوّل الطاقة وصناعة السيارات الكهربائية، لم يُكتشف بعد في العالم العربي[3]، فإنّ السعودية والإمارات تُخطّطان لاستخراجه من المحلول المالح، وهو منتج ثانوي لعمليات استكشاف النفط، بهدف أن تصبحا من أبرز المنتجين لليثيوم من خلال إقامة شراكات استراتيجية وتطوير تقنيات متقدّمة للاستخراج.

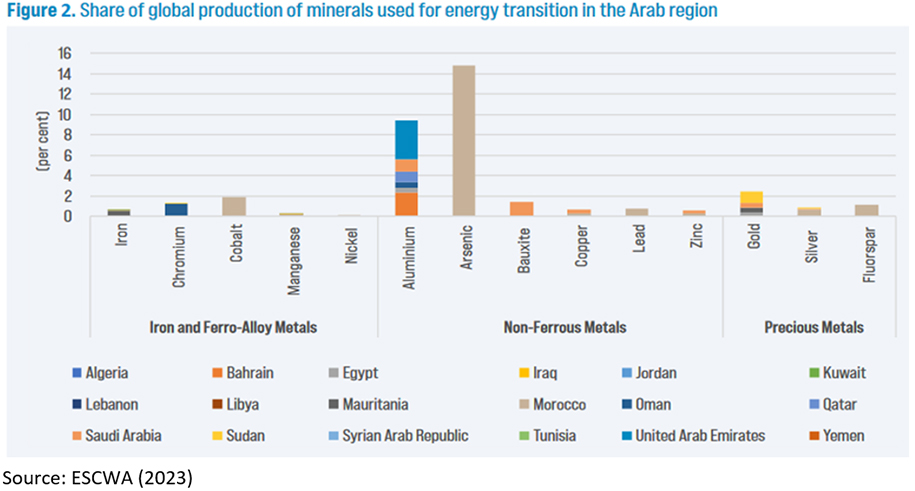

بالاستمرار في موضوع معادن التحوّل الطاقي، يوضح الشكل (2) الحصّة العالمية من إنتاج هذه المعادن في مختلف البلدان العربية. وتستحوذ معادن التحوّل الطاقي مثل الزرنيخ والألومنيوم على حصةٍ عالميةٍ كبيرةٍ (حوالى 15 في المائة و10 في المائة على التوالي)، في حين تُساهم معادن أخرى من هذا النوع بنسبةٍ تصل إلى 2 في المائة من الإنتاج العالمي، وهي نسبة لا يُستهان بها، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات العالية لاكتشاف احتياطيّات معدنية إضافية بعد إجراء المسوحات الجيولوجية ووضع خرائط الموارد المعدنية.

وفي ما يتعلّق ببلدانٍ مُحدّدةٍ، تُعدّ حصّة الإنتاج العالمي من الحديد مهمةً في موريتانيا، والكروم في عُمان، والكوبالت والزرنيخ والرصاص في المغرب، والألومنيوم في البحرين والمملكة العربية السعودية، والبوكسيت والنحاس والزنك في المملكة العربية السعودية، والذهب في السودان وموريتانيا والمملكة العربية السعودية.

كما نرى، فإنّ العالم العربي غني بالموارد ويُنتج العديد من المعادن المفيدة في تحوّل الطاقة، فضلًا عن أهمّيتها في تعزيز النموّ المطّرد واستدامة ميزان المدفوعات[4]. ومع ذلك، تُواجه التنمية المُستدامة لقطاع التعدين غير الوقودي العديد من التحدّيات، من أبرزها غياب التخطيط طويل الأجل، وعدم كفاية تقييم الموارد ورسم خرائط المعادن، وارتفاع معدّلات تدهور البيئة، وسوء إدارة الموارد المعدنية، ونقص الاستثمارات طويلة الأجل.

غياب رأس المال البشري ورأس المال المؤسّسي يُعيق التنمية المستقرّة والقوية بشكلٍ عام

ولمواجهة هذه التحدّيات، تمّ اقتراح ركائز استراتيجية للتعدين غير الوقوديّ المُستدام في المنطقة العربية، تشمل: صياغة خطط استراتيجية واضحة، وتوفير بيانات جيولوجية دقيقة وخرائط تفصيلية للموارد المعدنية، وتوفّر الاستثمارات في الوقت المناسب، وتعزيز الشراكات القوية بين القطاعَيْن العام والخاص، وتشجيع التكنولوجيا النظيفة والابتكار، إلى جانب بناء القدرات والتدريب.

أخيرًا، ركّزنا على المعادن، وهي موارد طبيعية بوضوح. لكن ما يجب التأكيد عليه بالقدر نفسِه لتحقيق تنميةٍ ناجحةٍ للمعادن غير الوقوديّة في العالم العربي هو الموارد التي يصنعها الإنسان. وأبرز هذه الموارد، رأس المال البشري (التعليم والمهارات المفيدة) ورأس المال المؤسّسي (الحكم الرشيد وسيادة القانون). فهذان العاملان هما القادران على تحويل الركائز الصعبة والمعقّدة المذكورة أعلاه إلى نجاحٍ فعليّ، في حين أنّ غيابهما النسبي في العالم العربي يُعيق ليس فقط التنمية المُستدامة للمعادن غير الوقوديّة، بل أيضًا التنمية المستقرّة والقوية بشكلٍ عام.

[1] لمزيد من المعلومات حول التحليل الوارد في المقال، انظر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لشرق آسيا وغرب آسيا (الإسكوا)، دور المعادن والمواد الخام في دعم التحوّل الطاقي في المنطقة العربية، 2023؛ والبنك الدولي، المعادن من أجل العمل المناخي: كثافة المعادن في التحوّل إلى الطاقة النظيفة، 2020.(خاص "عروبة 22")

[2] قُدرت قيمة المعادن غير الوقوديّة في هذه البلدان بنحو 25 مليار دولار.

[3] الاستثناء ربما يكون في سوريا، حيث يُعتقد وجود مخزون من الليثيوم في صحرائها، ولكن من دون أدلة قاطعة حتى الآن عن الحجم والسعة.

[4] نحن ندرك "لعنة الموارد"، التي تشير إلى الآثار السلبية الناجمة عن اكتشاف الموارد الطبيعية، مثل الفساد، وارتفاع أسعار الصرف، والإنتاج المفرط للسلع غير القابلة للتداول، وما إلى ذلك. لكنّنا نأمل أن تتمكن أنظمة الإدارة الكلية وإدارة الموارد المُدارة بشكل جيد من تجنّب هذه الآثار.