كان الصراع في البدء عنيفًا، رأى الطرف الأول فيه مزايدة على الشرعية، فيما رأى الثاني أنّ ترتيب مستقبل ما بعد الاستقلال، لا بد أن يمر بتوافق الإرادات، لا بفرض إرادة أحادية، بدعوى احتكامها على شرعية لا يحق لأحد أن يزايد على موقعها أو ينازعها المقام.

هو صراعٌ امتد لأكثر من ثلاثة عقود، لكنه سرعان ما خف أواخر تسعينات القرن الماضي، على محك من التراضي والتوافق والتناوب على السلطة، أو هكذا قيل.

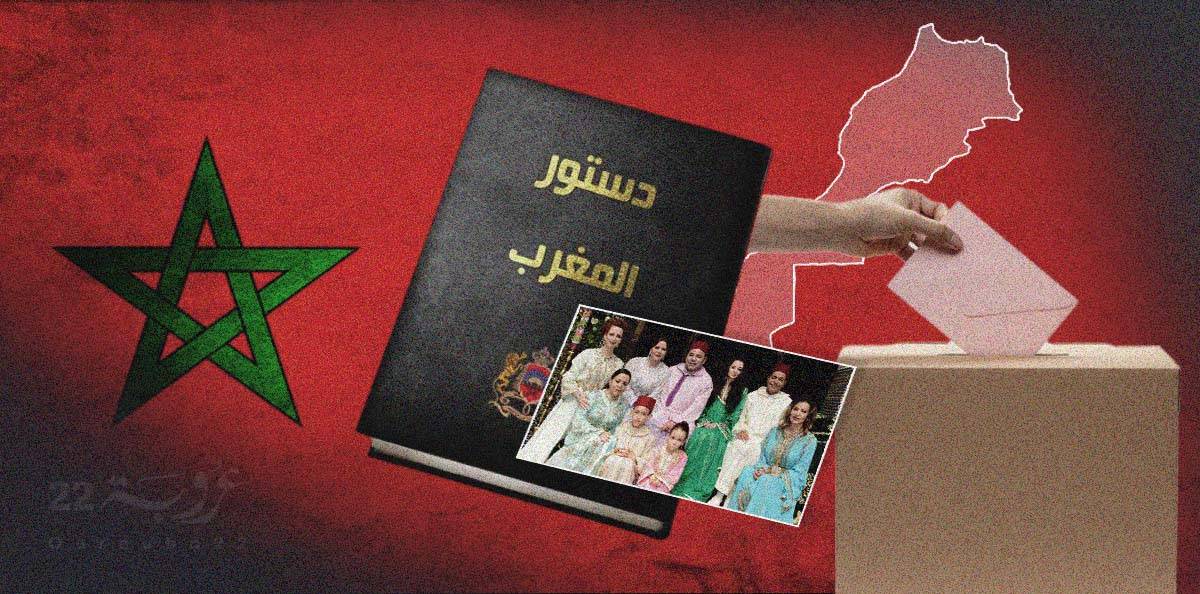

مستجدات دستور 2011 بشّرت بدولة مؤسّسات إلا أنّ المخرجات بعد عشر سنوات من التجريب كانت دون مستوى الوثيقة

قيل تحديدًا، إنّ البلد موشك على "سكتة قلبية" مؤكدة، وإنّه لا بد من تكاتف جهود الكل لتجنّبها أو على الأقل للتخفيف من أضرارها. وقيل إنّ النزاع على السلطة قد طال، ولم يفرز بالمحصلة، إلّا ضياعًا للفرص وتبذيرًا للجهد، فوجب التجاوز على ما مضى، من باب دفع المصلحة ودرء المفسدة. وقيل كذلك إنّ التناوب على السلطة إنّما هو مدخل الانتقال إلى "الخاتمة الديمقراطية"، التي هي الهدف المبتغى الذي لا خلاف حوله.

هذه الخلفية هي التي حكمت أطروحة الانتقال الديمقراطي بالبلاد، وكان مؤداها أنّه لا بد من إيجاد مناخ، دستوري وسياسي، يُمهّد لنقطة الوصول، يؤمّنها ويحصّنها ويقيها من الارتداد. وبما أنّ الديمقراطية خيارٌ لا رجعة فيه، أو هكذا قيل، فلا مجال للتسرّع ما دامت المسألة تستوجب الاختمار والتدرّج في تصريف الآليات.

إلّا أنّ انفراط "العقد" في العام 2002، و"الخروج عن المنهجية الديمقراطية" الذي تلاه حسب الاصطلاح الإعلامي حينها، كان إيذانًا صريحًا وواضحًا بالتراجع عن التوافق المتفق بشأنه.

انحسر المسلسل، وانحسرت معه تلقائيًا حرارة خطاب الانتقال الديمقراطي، لا بل تمت الاستعاضة عنه، بشعارات أخرى أكثر بريقًا، كان أقواها على الإطلاق شعار "المفهوم الجديد للسلطة" الذي أطلقه الملك الجديد مباشرة بعد وصوله للحكم.

جرت من تاريخه انتخابات عدة، لكن نتائجها لم تلزم الدولة، ولم تؤشر على مبدأ الانتقال الذي راهن عليه الفاعلون السياسيون للتداول على السلطة.

وعلى الرغم من أنّ مستجدات دستور يوليو/تموز 2011، قد بشّرت بدولة قانون ومؤسّسات، ونصّت جهارة على فصل السلط والاحتكام للصناديق في التداول على السلطة، فإنّ المخرجات بعد عشر سنوات من التجريب، كانت دون مستوى الوثيقة، حيث تمت إعادة مركزة السلطة من جديد، وتم خلط الأوراق بين الأحزاب، حتى حار المرء في تمييز الموالي من المعارض.

لا تبدي الأحزاب حدًا أدنى من الممانعة في تطبيق "المشروع الواحد" الذي أضحى خط السير الوحيد

يبدو الأمر، طيلة العشرين سنة الماضية، ولكأنّنا عُدنا للنقطة الصفر، حيث ركنت الإشكالية الديمقراطية إلى أدنى السلم، وتمّ تعويضها بخطاب هجين، من خصائصه الكبرى، تبخيس النقاشات الكبرى، والنكوص عن مبدأ التباري والتنافس قياسًا وبناءً على تدافع المشاريع المجتمعية المقترحة.

ويبدو الأمر، بالبناء على ذلك، أنّنا بتنا بإزاء مشروع واحد هو الذي يجب الاعتداد به، واختيار الموقع من بين ظهرانيه لا من خارجه أو على أطرافه. ودليل ذلك أنّ كل الأحزاب وجدت نفسها ولا تزال، معفية من إيجاد البدائل أو التفكير في الحلول. إذ نجدها تتبنى النغمة نفسها، عليها تقوم، بها تستنفر قواعدها التنظيمية، وبها تدخل حلبة الانتخابات. حتى إذا ما حصلت على الأغلبية العددية بالانتخابات، تجتهد في تنزيل ما هو مرسوم من فوق، ولا تبدي حدًا أدنى من الممانعة في تطبيق "المشروع الواحد"، الذي أضحى خط السير الوحيد.

(خاص "عروبة 22")