قدّم كارل شميث أطروحة تأصّل أو تجذّر للفعل السياسي الحداثي انطلاقًا من التصوّرات الدينية، وأرجع راينهات كوزيليك الأزمة السياسية المعاصرة التي توّجت بالحرب العالمية الثانية والحرب الباردة للأسُس التنويرية، من خلال ما أطلق عليه "تنوير التنوير" أو "نقد النقد التنويري"، حيث حاول استلهام النقد التنويري على التنوير نفسه، والانخراط في ما يُشبه توليد تنوير من التنوير ذاته.

ومرد ذلك من وجهة نظره، أنّ التنوير السالف أو أدبيات التنوير المؤسّسة وما تلاها من أعمال، لم تمارس نقدًا حقيقيًا مما أفرز في النهاية نماذج للدولة الشمولية أو المطلقة، وهو ما اعتبره هابرماس حسًّا لا تنويريًا أو توجّهًا ضد التنوير، الأمر الذي يجعل من تحيّز هابرماس للتوجه الغربي شكل من أشكال الدفاع - بشكل عامٍ وأحادي - عن النموذج والمركزية الأوروبية حتى من الغربيين ذاتهم، ولا يمكن أن يدخل بباب لا أخلاقيته أو تنصله للفعل التواصلي أو انهيار القيم الغربية أو أنّ هابرماس يتحامل على فلسطين أو العرب أو المسلمين.

أن يصل الأمر إلى الاعتقال معناه أنّ هناك تأثيرًا فعليًا تمارسه الحركات الطلابية على الرأي العام

ما يهمّنا هنا في قراءة هذا الجو النقدي، الذي توَلّد عن الأزمة السياسية الغربية إبان الستينات حيث مورس النقد إزاء النقد الغربي ذاته، هو أنّه يُعبّر بشكل جيد عن طبيعة الوعي النقدي الغربي وهي طبيعة دينامية تحتمل عدة أوجه للنقد، وذلك بخلاف الحس النقدي في السياق العربي، مما يقتضي طرح عدّة أسئلة في هذا السياق: كيف يمكن تفسير ذلك؟ وهل نمارس فعلًا نقدًا أم نكتفي بتوجيه النقد للآخر دون ممارسته في سياقنا العربي؟

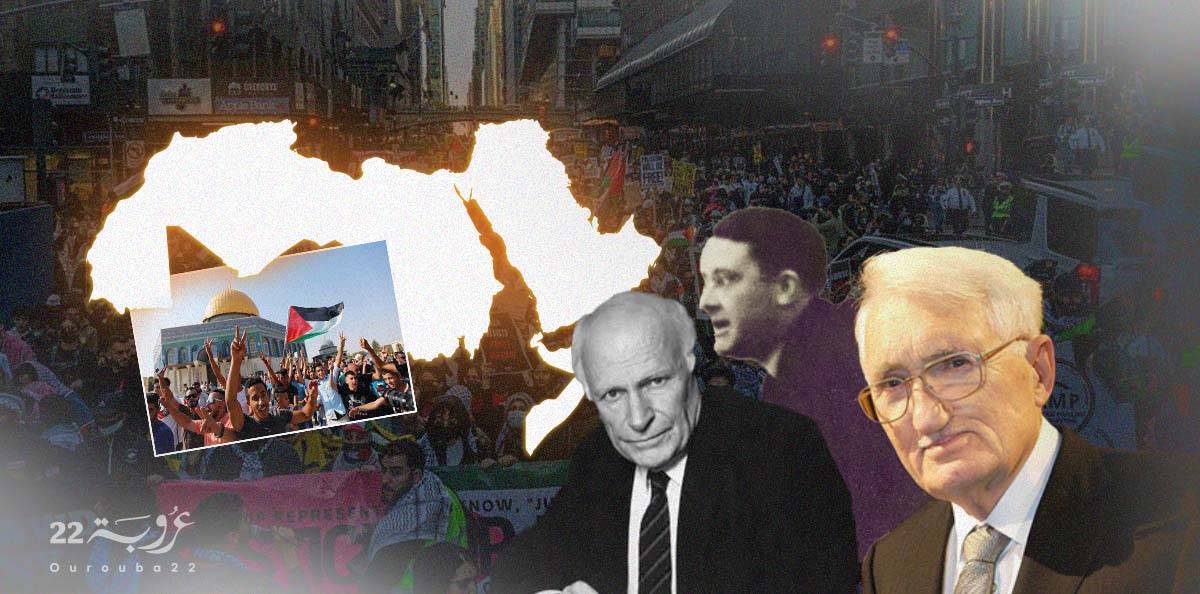

ما عايناه طيلة النصف الثاني من أبريل/نيسان من تحركات طلابية في الجامعات الأميركية يبرز قوة وتجذر القيم الانسانية الكونية في الوعي الغربي في دعم القضايا التحرّرية.

هذا الغرب الذي ننتقده ونعلن إفلاسه الأخلاقي لم يتوقف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عن الاحتجاج والتظاهر، وهذه المرّة على المستوى الأكاديمي رغم التوقيفات التي طالت أساتذة بالجامعة والاعتقالات التي بلغت المئات، ومن المعروف أنّ أمريكا تمنح حرية للاحتجاج والتظاهر، لكن، أن يصل الأمر إلى الاعتقال والتوقيف معناه أنّ هناك تأثيرًا فعليًا تمارسه هذه الحركات الطلابية معية أساتذتهم على الرأي والتوجّه العام للدولة.

بالنسبة لسياقنا العربي، هناك ركونٌ وعودة للمعتاد اليومي وشبه اعتياد وتغييب للقضية الفلسطينية على مستوى النخبة المثقفة أو الرأي العام، باستثناءات ضئيلة جدًا، ممّا يبرز أنّنا نرغب في غرب يمارس دفاعًا قيميًا في إطار كوني بدون أن يكون لنا نصيب في هذا التوجه، كأنّنا نمارس رقابة قيمية على الغرب دون أن نوجهها نحو أنفسنا، فعندما نمارس النقد وَجَب علينا أن نمارسه بشكل متعدّد أو على الأقل بشكل مزدوج، ممارسة النقد ونقد النقد.

صحيح أنّ بعض المثقفين الغربين كانوا منحازين، لكن انحيازهم ليس بالضرورة انهيار للقيم الإنسانية الكونية أو تحاملًا على الدول العربية، دون أن ننفي هذه الإمكانية، لكنها ليست التوجه الوحيد أو الأوحد الذي يرسم الوجود الغربي، إذ ما تعيشه اليوم جامعات كولومبيا مثلًا التي وصلت لمرحلة إلغاء الدروس الحضورية يُبرز صورة أخرى لهذا الغرب، وهي صورة نواجهها بكثير من الصمت واللامبالاة.

الغرب يحمل اليوم شعلة القيم الانسانية التحررية بخلاف الدول العربية والإسلامية التي تقف على الهامش

قد نكون هنا أمام نوع من النفاق النقدي الذي يرسم توجها اتكاليًا ريعيًا موجّهًا لترصد هفوات الآخر حيث الإمكانية متاحة لنمارس أريحية نقدية إزاء أي توجه لا نقدي غربي، لكننا لا نمارس هذه الأريحية النقدية في سياقنا العربي، كما أنّنا لا نُثمن نقد النقد الذي يقوده الغرب نفسه الذي ندينه بلا أخلاقيته القيمية.

يجب أن لا نتعامل بانتقائية سلبية تبحث عن ذرائع مناسباتية لإسقاط هذا الغرب، فهذا الغرب اليوم هو الذي لا زال يحمل شعلة القيم الانسانية التحررية التي تنادي بإيقاف الحرب على فلسطين بخلاف الدول العربية والإسلامية التي تقف على الهامش، بل ربّما منها من ينتظر من الغرب نفسه الذي تعلن فساده الأخلاقي، أن يرمرم ويوقف الحرب الإسرائيلية.

نحن ندين الغرب ونحتاجه في الآن نفسه، وهذا الاحتياج هو سبب إدانته لأنّنا جعلناه منقذنا ومرشدنا النموذجي الذي يجب أن لا يسقط أو ينهار، في حين نرتكن لزاوية التقييم الهامشي وتوجيه الاتهامات الجاهزة لعلها تجعلنا متساوين في اللافعل.

(خاص "عروبة 22")