صحيح أنّ محمد علي، الذي قرر أن يتعلم الملاكمة طفلًا حين سُرقت دراجته عنوة، لم يكن هو الذي أنهى الحرب يومها بـ"الضربة القاضية" التي اعتدناها منه في حلبات الملاكمة، ولكننا تعلمنا من قواعد اللعبة، التي لم يعرفها بعض جيلنا كرياضة إلا بسبب الملاكم الأسطورة الذي أعلن إسلامه، أنّ من المباريات ما يُحسَم بالنقاط، وليس بالضرورة من الجولة الأولى.

ربما كان هذا هو الدرس الأهم الذي يخرج به من درس تأثير الحركة الطلابية في الستينيات من القرن الماضي على مصير حرب فيتنام. ولعله أيضًا ما يمكن أن نجيب به على السؤال الآني عن تأثير ما يجري في الجامعات الأمريكية على الحرب في غزّة، أو، بالأحرى على ديناميات السياسة في واشنطن في قادم الأيام.

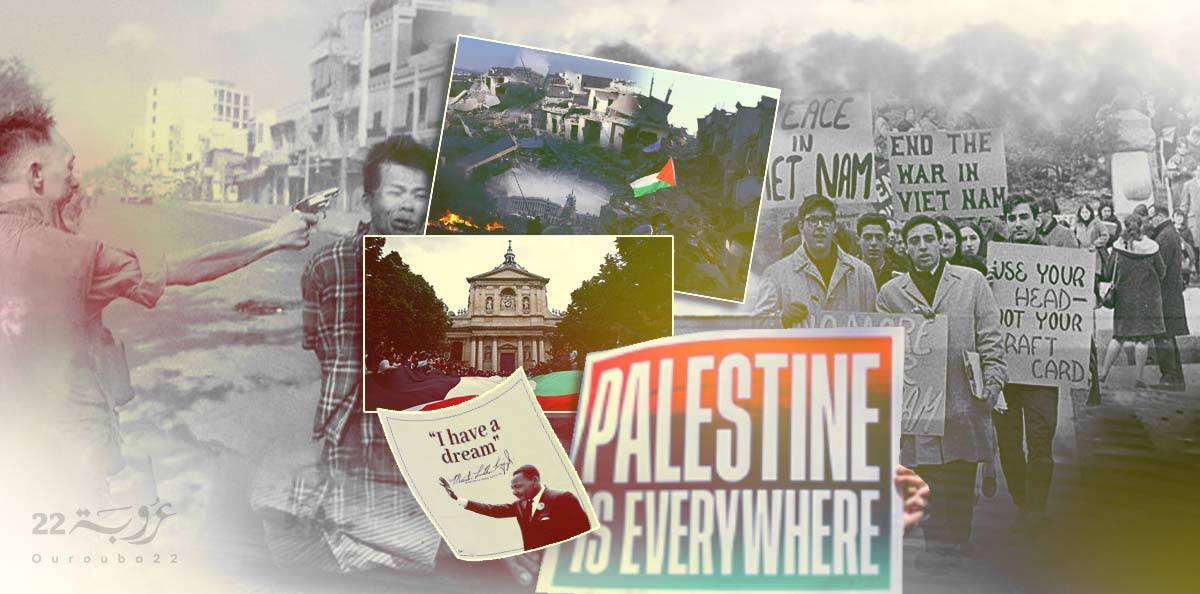

احتجاجات الستينيات لم تكن السبب الوحيد بإنهاء حرب فيتنام ولافتات جامعة كولومبيا لن تأتي وحدها بالحرية لفلسطين

بين التاريخين، قد تختلف التفاصيل، ولكن الوازع الإنساني واحد، فكما كانت الصورة الأيقونية الشهيرة التي التقطها المصور الأمريكي Eddie Adams لرصاصة تخترق رأس مقاوم فيتنامي يقف في أحد شوارع سايجون مقيّد اليدين في عملية إعدام وحشية، ومخالفة للقانون ولأخلاقيات الحروب، بمسدس جنرال يعمل مع الجيش الأمريكي، ضمن العوامل التي حركت قطاعات من الرأي العام الأمريكي ضد الحرب، كانت صور المحرقة الإسرائيلية لسكان غزّة. وكما كان ما نشره الصحفيان سيمور هيرش في "النيويوركر" ثم كريستوفر هيرون في "الواشنطن بوست" عن الفظائع التي ارتكبها الجيش الأمريكي في قرية ماي لاي الفيتنامية، كان ما جرى مع الطفلة هند في القطاع الفلسطيني المحاصر، والتي استنجدت بالمسعفين فقتلها الإسرائيليون مع مسعفيها، سببًا في أن يضع الطلاب المحتجون لافتة باسمها على المبنى الرئيس لجامعة كولومبيا إبان اعتصامهم فيه.

التاريخ لا يعيد نفسه، ولكن لا قريب من "الفكرة" الفرنسية، إلا وكان يعرف أنّ ما يجرى من احتجاج طلابي سياسي وإنساني على الناحية الأخرى من الأطلنطي، سيجد صداه حتمًا في "السوربون"، وغيرها من الجامعات الفرنسية المرموقة. وهو ما كان قد جرى أيضًا في الستينيات، وإن بـ"نكهة باريسية" وضعت الحرب الأمريكية في فيتنام في إطارها الإمبريالي الأوسع، الأمر الذي جعل للحركة الطلابية الفرنسية (1968) تأثيرًا عولميًا أوسع، وضعها في مكانها المميّز في كتب التاريخ.

صحيح أنّ حرب فيتنام لم تكن هي العنوان الوحيد للحركة الطلابية في فرنسا 1968، ولكن ظلالها كانت هناك، أو بالأحرى ما كانت ترمز إليه من توحش لا إنساني للإمبريالية الاستعمارية، ولمحاولات لم تتوقف للهيمنة الغربية. وهو بالتأكيد، وإن اختلفت التفاصيل ضمن الأدوات الضرورية لفهم ما يجري في غزّة، أو بالأحرى ما يجري في الشرق الأوسط في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ما لا يسمعه بايدن الذي تربى على الصهيونية من أصوات شبابية يسمعه غيره فيعرفون حقيقة إسرائيل

قبيل الحركة الطلابية الفرنسية تلك، وبالتحديد في الخامس من مايو/أيار 1967، أصدر عدد من المثقفين الفرنسيين بيانًا عُرف باسم "بيان 129 مثقفًا"، كان على لائحة موقعيه برتراند راسل وجان بول سارتر وميشيل فوكو وأندريه مالرو وألبير كامو وفرانسواز ساجان وكلود ليلوش.. وغيرهم من الأسماء الفرنسية الكبيرة.

يومها وصف البيان الذي صدر تضامنًا مع الشعب الفيتنامي الحرب بأنها جريمة ضد الإنسانية، وأنها ليست حربًا بين الشرق والغرب، بل "حرب استعمارية تقودها الولايات المتحدة ضد شعب يطالب بحقه في تقرير مصيره". ما أشبه العبارات، وما أشبه اليوم بالبارحة.

على الناحية الأخرى من الأطلنطي، وباللغة ذاتها - ولكن بالانجليزية - نشرت مجلة "New York Review of Book" مقالًا بقلم نعوم تشومسكي، أحد أبرز المفكرين الأمريكيين، واليهودي بالمناسبة، لا يختلف فحواه عن فحوى البيان الفرنسي، ولا عن مقولة سارتر الشهيرة: "إنّ المثقف الذي لا يتخذ موقفًا في زمن الحرب لا يستحق لقب مثقف".

وبعد،،

صحيحٌ أنّ احتجاجات الشباب الأمريكي في الستينيات لم تكن السبب الوحيد، أو ربما الرئيس في إنهاء الحرب في فيتنام، كما صحيحٌ أيضًا أنّ لافتات الطلاب في جامعة كولومبيا التي تنادي بـ"الحرية لفلسطين" لن تأتي (وحدها) بالحرية إلى هذا الشعب الذي تواطأ على ضياع حقوقه الأقرباء قبل الغرباء.

وصحيحٌ أنّ بايدن؛ المسن الذي تربى على الصهيونية في طفولته لن يستمع أبدًا إلى شباب المتظاهرين، الذين لن يتردد في اعتبارهم مخرّبين "معادين للسامية"، وصحيحٌ أنّ إيمانويل ماكرون ليس بقامة شارل ديجول الذي قال غاضبًا "فرنسا لا تعتقل فولتير"، رفضًا لنصيحة وزير داخليته باعتقال بعض المثقفين اليساريين مثل جان بول سارتر، الذي كان مع رفيقته سيمون دي بوفوار، من أبرز المؤيدين للثورة الطلابية. إلا أنه من الصحيح أيضًا أنّ ما لا يسمعه بايدن من أصوات شبابية يسمعه غيره فيعرفون، ربما للمرة الأولى، حقيقة إسرائيل. وأنّ ما لا يقدر ماكرون على اتخاذه من مواقف "ديجوليه"، لن يحول دون عجزه أن يكون ديكتاتورًا حقيقيًا في بلاد فولتير، كما لن يمكّنه من منع تلك الطالبة الفرنسية الصغيرة من أن تضرب عن الطعام؛ تضامنًا مع الفلسطينيين، فيصل خبر إضرابها إلى الآلاف من جيل جديد يتعاطف، بطبيعته مع كل ما هو إنساني.

لا أحد بإمكانه أن يتجاهل معنى أن يُرفع العلم الفلسطيني داخل حرم هذه الجامعة المرموقة أو ذاك

قد يكون من قبيل التفاؤل المفرط الاعتقاد بأنّ تظاهرات الطلاب ستغيّر من السياسة الأمريكية المتماهية مع إسرائيل، أو ستؤثر على قوة اللوبي الصهيوني الداعم والحامي لإسرائيل وسلوكياتها أيًا كانت تلك السلوكيات، ولكن لا أحد بإمكانه أن يتجاهل معنى أن يُرفع العلم الفلسطيني داخل حرم هذه الجامعة المرموقة أو ذاك. ولا أهمية أن يدرك هذا الجيل، ربما للمرة الأولى، أنّ هناك قضية عادلة، لم يكن يعرف عنها شيئا، وكادت أن تُنسى لولا ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. كما لا أحد يمكنه أن يتجاهل أنّ غزّة الآن مثلما كانت فيتنام في الستينيات صارت عنوانًا لكل حراك ضد قوى الاستعمار والإمبريالية في كل ركن من أركان هذا العالم.

لا تتعجلوا، فصحيح أننا اعتدنا على رؤية محمد علي يفوز في الجولة الأولى بالضربة القاضية، ولكن من الصحيح أيضًا أنه لم يفز في عدد من مبارياته "الهامة" إلا بالنقاط.

بالنسبة لكثير من الأمريكيين، ربما كانت تلك هي المرة الأولى التي يسمعون فيها عن تاريخ القضية، والأهم يعرفون فيها عن حقيقة إسرائيل التي تقدّم لها حكومتهم من ضرائبهم دعمًا مفتوحًا غير مشروط. فلو كانت تلك ليست أكثر من خطوة، فكل المسيرات تبدأ بخطوة واحدة، حتى تلك الضخمة في الثامن والعشرين من أغسطس/آب 1963 التي غيّرت وجه الولايات المتحدة الأمريكية (مسيرة الحريات المدنية)، والتي انتهت عند نصب إبراهام لينكولن بالخطاب الأشهر في التاريخ الأمريكي I Have a Dream.

بعض الأحلام تبدأ هكذا، وبعض المسيرات تبدأ في السابع من أكتوبر.

(خاص "عروبة 22")