لقد اكتسب سكان الكوكب مناعةً لا بأس بها أثناء فترة الحجْر الصحّي، حيث طَوَّرْنَا "ميكانيزمات دفاعية" ليس فقط ضد الفيروس المجهول وحسب، ولكن حتّى ضدّ فكرة انهيار الحضارة وسقوطِ المجتمعات البشرية بشكلِها المُتعارف عليه.

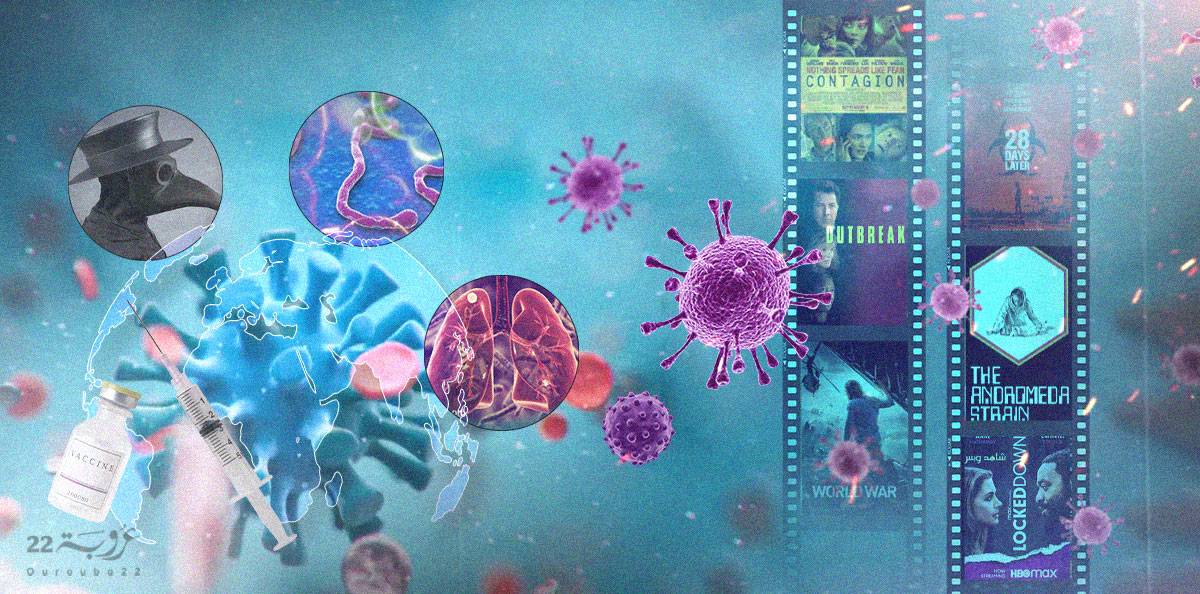

كانت الجائحة بمثابةِ "بروفة" لعالمِ "ما بعد ووهان"، وفي انتظار ما سيُسفر عن القادم من الأيّام حول احتماليّة احتجازِنا في واقعٍ "أورويلي" جديد، دعونا نسافر في جولةٍ فنيةٍ حول تاريخ الفيروساتِ والأمراضِ القاتلةِ في السينما العالمية.

كيف رَصَدَت الصّورة الكائنات المِجْهرية المُمِيتة؟ ولماذا يُعتبَر هذا النّوع من الأفلامِ بمثابةِ وثائق تاريخية تعالِج كيف يتعاملُ الانسان مع غريزةِ الخوف والبقاء؟

السّينما المبكّرة وتفشّي الأمراض المجهولة

في الأيام الأولى للسّينما، غالبًا ما كان تصوير الأمراضِ مُؤطَّرًا في سياق الفُضول العلمي والاستِكشاف. كانت الأفلام الصّامتة مثْل الطاعون (1911) عبارةً عن تصويرٍ بسيطٍ للدّمار الذي تُحدثه الأمراض المُعْدِيَة، مع وجود دلالةٍ أخلاقيةٍ واضحةٍ حول المخاطِر التي تشكِّلُها الأوبئة. ركّزت هذه الأفلام المُبكِّرة عادةً على كيفيةِ تأثُّر المجتمعات بتفشّي الأوبئة، وغالبًا مع القليلِ من الفهمِ لآليات الانتقال أو العَدوى.

كانت الأمراضُ تُستخدم عادةً كأدواتِ حبكةٍ لدفعِ السرديّات التي تُركّز على الصّراع من أجل البقاء أو الانهيار المُجتمعي، ولكن من دون قدرٍ كبيرٍ من التّعقيد من حيث الدقّة العلميّة.

خلال هذا الوقت، استخدمَت السّينما الأمراضَ كخلفيةٍ لاستكشافِ موضوعاتٍ أوسع مثل الخوف والعزلة وانهيار النّظام الاجتماعي. كان النّهج السينمائي لا يزال متأثِّرًا بشدّةٍ بالمعرفةِ الطبّيةِ في ذلك الوقت، والتي كانت بدائيةً مقارنةً بفهمِنا اليوم للفيروسات والأمراض. لم يكن الأمر كذلك إلّا في وقتٍ لاحقٍ، مع تطوّرِ العلوم الطبية وفهمٍ أفضلٍ لعلمِ الأوبئة، حيث بدأ تصوير السّينما للأمراض يتحوّل نحو تمثيلاتٍ أكثر دقة ودرامية من النّاحية العلمية.

صدى الثّورة العلمية والطبّية سينمائيًا

شهد منتصف القرن العشرين تحوّلًا ملحوظًا في طريقةِ تعامُل السينما مع الأمراضِ القاتلة، وبخاصّة مع تفشّي الفيروسات. تزامَن هذا العصر مع تقدمٍ كبيرٍ في علم الفيروساتِ والوعيِ المتزايدِ بالتّهديدات الصحّية العالمية، مثل وباء شلل الأطفال والسلّ وتهديد الحرب البيولوجيّة.

أصبح تصويرُ الفيروسات موضوعًا رئيسيًا في أفلام مثل "سلالَة أندروميدا" (1971) [The Andromeda Strain]، استنادًا إلى روايةِ مايكل كرايتون عن كائنٍ حيٍّ دقيقٍ خارج كوكب الأرض (1971) [The Omega Man]، الذي استكشف عالمَ ما بعد نهاية الحياة على كوكبِ الأرض بسبب سلاحٍ بيولوجي.

غالبًا ما صوَّرت هذه الأفلام الفيروسات على أنّها قوى غير مرئيّة لا يمكن السّيطرة عليها ويمكن أن تؤدّي إلى نهاية الحضارة. لم ينْبع التوتّر في هذه الأفلام من تهديدِ المرض عينه فحسب، بل وأيضًا من الذّعر والاضطراب الاجتماعي الذي تسبّب فيه. على سبيل المثال، في فيلم "سلالَة أندروميدا"، يتسابق العُلماء مع الزّمن لفهمِ واحتواءِ فيروسٍ تمَّ جلبُه من الفضاء، مما يسلّط الضوءَ على مخاوف التّهديدات البيولوجية والتهديدات خارج الأرض. تعكُس هذه الأفلام الوعيَ المتزايد بضعف المجتمعِ الحديثِ أمام المخاطر المجهرية غير المرئيّة.

طفْرة الفيروسات بعد نهاية العالم

في الثمانينيّات والتسعينيّات، خضع هذا النّوع الدرامي لمزيدٍ من التحوّل. قدَّمَت أفلام مثل "بعد 28 يومًا" (2002) [Days Later 28] و"حرب الزّومبي العالمية" (2013) [World War Z]، فيروساتٍ سريعةَ الحركة قادرةً على تحويلِ البشر إلى زومبي، وكانت في الغالبِ تمثّل بداية ما سيصبح نوعًا فرعيًّا يُعرف باسم أفلام "فيروس الزّومبي". غالبًا ما طَمَسَ هذا النوع من الأفلام، الذي صوّر الفيروسات على أنّها لا تسبِّب مرضًا واسعَ الانتشار فحسب، بل تتسبَّب كذلك في انهيارِ المجتمع نفسه، الخطّ الفاصل بين الوباء ونهاية العالم.

من الأمثلة البارزة على ذلك فيلم "تفشّي" (1995) [Outbreak]، والذي صوّر فيروسًا خياليًّا ينتشر في جميع أنحَاء العالم. وقد عَكَسَ الفيلم مخاوفَ الحياة الواقعية بشأن احتمالِ انتشارِ الأمراض الناشئة، مثل الإيبولا وفيروس الإيدز، على مستوى العالم. وركّز الفيلم على السّباقِ لاحتواء تفشّي المرض قبل أن يؤدّي إلى كارثةٍ عالميةٍ، وسلّط الضوءَ على التوتّر بين استجاباتِ الصحّة العامّة والسرّية الحكوميّة. وأصبحت أفلام مثل "عدوى" (2011) [Contagion]، من إخراجِ ستيفن سودربرغ، عملًا أكثر واقعيةً لكيفيةِ استجابةِ العالمِ لجائحةٍ فيروسيّةٍ عالميةٍ، مؤكدةً على أهميةِ التعاون الدولي وانتشار المعلومات المضلِّلة وتطوير اللّقاحات.

السينما الحديثة ومخاوف انهيار الحضارة

دخل هذا النّوع الدرامي مرحلةً جديدةً في القرن الحادي والعشرين، مع التّهديد الحقيقي للأوبئة مثل تفشّي السارس في عام 2003، وإنفلونزا H1N1 في عام 2009، وأزمة الإيبولا في غرب أفريقيا، وبدأ صُنّاع الأفلام في التركيز على تمثيلاتٍ أكثر واقعيةٍ لتفشّي الفيروسات.

كما أثَّرَتَ جائحة كورونا على السينما الحديثة، حيث كان لتجربةِ الحجْر الصحّي العالمي والتّباعد الاجتماعي والخوف من فيروسٍ قاتل، عدّة تداعياتٍ على الطريقةِ التي تعامل بها صنّاع الأفلام مع قصصِ العدوى. استكشفت الأفلام التي تمّ إنتاجها أثناء وبعد الوباء، مثل "أغنية الطائر" (2020) [Songbird] و"محبوس" (2021) [Locked Down]، الجانبَ الإنساني لهذه الأزمات، مع التّركيز على العزلةِ والصحةِ العقليةِ والعلاقاتِ الشخصيةِ خلال أوقاتِ التّهديداتِ الصحيةِ العالمية. لقد ابتعدت هذه الأفلام عن الإثارة، وركّزت بشكلٍ أكبر على التّأثيرات النّفسية والعاطفية للعيْش في ظلّ جائحة.

تطوّرّت سينما الفيروسات القاتلة من التصويرِ المُبَكِّرِ للأوبئةِ المروّعةِ إلى تصويرٍ أكثر دقة وعلمية للأزماتِ الصحيةِ العالمية. من استخدامِ المرضِ كأداةِ حبكةٍ بسيطةٍ إلى استكشافِ تعقيداتِ تفشّي الفيروسات والاستجابات المجتمعية، قدّمت الأفلام حوْل الأمراضِ القاتلةِ للجمهور طريقةً لاستكشاف المخاوِف والتّحديات التي تفرضها الأوبئة، الحقيقيّة والمُتخيَّلة.

ومع استمرار العالم في مواجهة التهديدات الصحِّية، من المرجّح أن يستمرَّ هذا النوع السينمائي في التطوّر، مما يعكس قلقنا الغريزي في مواجهةِ المجهول!.

(خاص "عروبة 22")