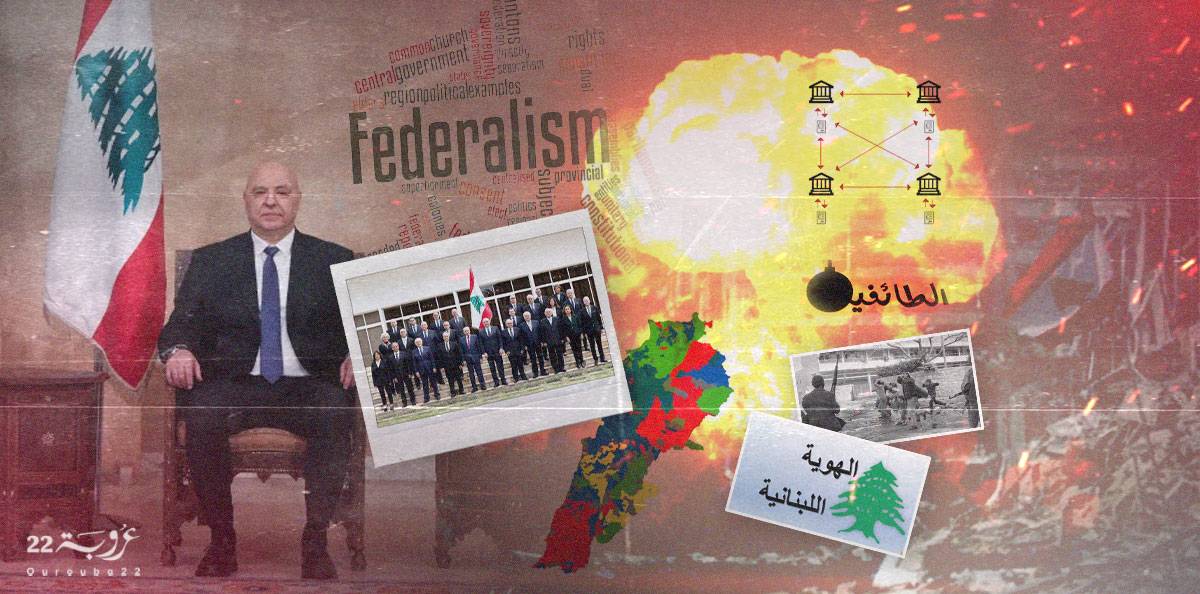

ولّد تكرار الشغور الرئاسي شعورًا عامًا لدى المسيحيين وخصوصًا الموارنة، بأنّ موقعهم في النّظام اللبناني قد تراجع، وقد تولّد هذا الشعور لدى بعض الموارنة بعد التعديلات التي أدخلها اتفاق الطائف على الدستور وتقلّصت بموجبها صلاحيات رئاسة الجمهورية لصالح السلطة التنفيذية مجتمِعة. وقد تصاعدت إثر ذلك الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1992، وهي الأولى بعد نهاية الحرب اللبنانية، مع بروز أصوات تنادي بالفيدرالية التي تعني تقسيم البلاد على أساس طائفي أو إقامة كانتونات طائفيّة تدير شؤونها ذاتيًا.

الدّعوة إلى الفدرلة تعبير عن شعور عميق لدى الموارنة بتراجع الدور وهيمنة طائفة على سائر المكوّنات اللبنانية

إذا عدنا بالذاكرة إلى ما يزيد على خمسين سنة، نجد أنّ الدعوات إلى التقسيم قد أثيرت منذ ما قبل اندلاع الحرب في لبنان عام 1975، إذ إنّ بعض الصحف اللبنانية تحدثت عن "قَبْرَصَة" لبنان نسبة إلى تقسيم قبرص إلى شطرَيْن بعد احتلال الجيش التركي للجزء الشمالي من الجزيرة عام 1974، وذلك قبل أن تحتل مفردة "لَبْنَنَة" مكان الـ"قبرصة" لما تعنيه من صِدام الجماعات وتقاتلها وإقامة الحواجز بين المناطق والدعوات إلى التقسيم والفَدْرَلَة: وإننا نلاحظ أنّ الدعوات إلى التقسيم أو ما يشبه ذلك، تحتدم عند الأزمات. ولا شكّ أنّ الدعوات تلك تنطلق من الوسط المسيحي الذي يشعر بأنّه محاصَر، ويمكن القول إنّ تقسيمًا واقعيًّا قد شهده لبنان في فترات من الحرب، إذ أقيمت الإدارات الذاتية التي تولّت شؤون مناطق ذات غلبة طائفية. وتعزّز ذلك بإقامة حواجز نقاط تفتيش أمنيّة هي أشبه بإدارات جمركية تراقب البضائع وتفرض الرسوم.

لكنّ إعلان اتفاق الطائف، سرعان ما أزال الحواجز، بعد أن لقي هذا الاتفاق تأييدًا من أغلب الأطراف المتقاتلة، ما عدا الجنرال ميشال عون آنذاك الذي أطال أمد الحرب لما يزيد عن السنة من دون طائل.

وعلى الرَّغم من المقاطعة المسيحية لانتخابات عام 1992، فإنّ سنوات الإعمار في التسعينيّات قد أدّت إلى نوع من الازدهار والرّغبة لدى أغلب الأطراف في طَيّْ الحرب وذكرياتها، على أمل أن تؤدّي التطورات إلى انسحاب الجيش السوري لكن ذلك لم يحدث إلا بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبروز سياسة تعطيل العمل الحكومي وهيمنة الثلث المعطّل وإطالة فترات الشغور الرئاسي، الأمر الذي أعاد الأصوات المنادية بالفدرلة والتقسيم وإقامة إدارات ذاتية على أساس طائفي.

إنّ فكرة الفيدرالية تلقى قبولًا واسعًا في الوسط الماروني، على الرَّغم من صعوبة، بل استحالة تنفيذ واقعي لتقسيم مهما كان شكله، بسبب التداخل السكاني في كلّ المناطق، ومع ذلك فإنّ الأمر يتعدّى مسألة التطبيق الواقعي والعملي.

اللّامركزية تحلّ جزءًا من المشكلة لكنها لا تستطيع أن تردم الهوّة بين الأطراف والجماعات اللبنانية

والدّعوة إلى الفدرلة التي تبرز حينًا وتخْفُت حينًا آخر، إنما هي التعبير عن شعور عميق لدى الموارِنة بتراجع الدور من جهة، وعدم الاطمئنان إلى ما ظهر في فترة وكأنّه مشروع هيمنة من طائفة سنيّة تارةً، وشيعيّة تارةً أخرى، على سائر المكوّنات اللبنانية، من جهة أخرى.

إزّاء كل ذلك، لا بدّ من الاعتراف بأنّ لحظة التفاؤل الرّاهنة على أهميتها، لا يمكنها أن تحجبَ الشروخ بين الطوائف التي لم تُبذل الجهود المناسِبة لمعالجتها، هذه الشروخ التي تتسبّب بعدم الثقة والخشية من الإقصاء. وقد يكون المدخل إلى معالجة هذه الأزمة من عدم الثّقة القائمة بين اللبنانيين والتي لم تعد تقتصر على المسيحيين وحدهم، تحتاج بدايةً إلى تطبيق مبدأ اللّامركزية الإدارية كما نصّ على ذلك اتفاق الطائف. على أن تشمل اللّامركزية الشؤون المالية، حتى لا يشعر أي طرف بأنّه يدفع الضرائب وطرف آخر يتلقّى الخدمات، إلّا أنّ تطبيق اللّامركزية وهي إجراء إداري، تحلّ جزءًا من المشكلة، ولكنها لا تستطيع أن تردم الهوّة بين الأطراف والجماعات اللبنانية. إنّ الأمر يتعدّى ذلك إلى إعادة تعريف الهوية الوطنية اللبنانية.

(خاص "عروبة 22")