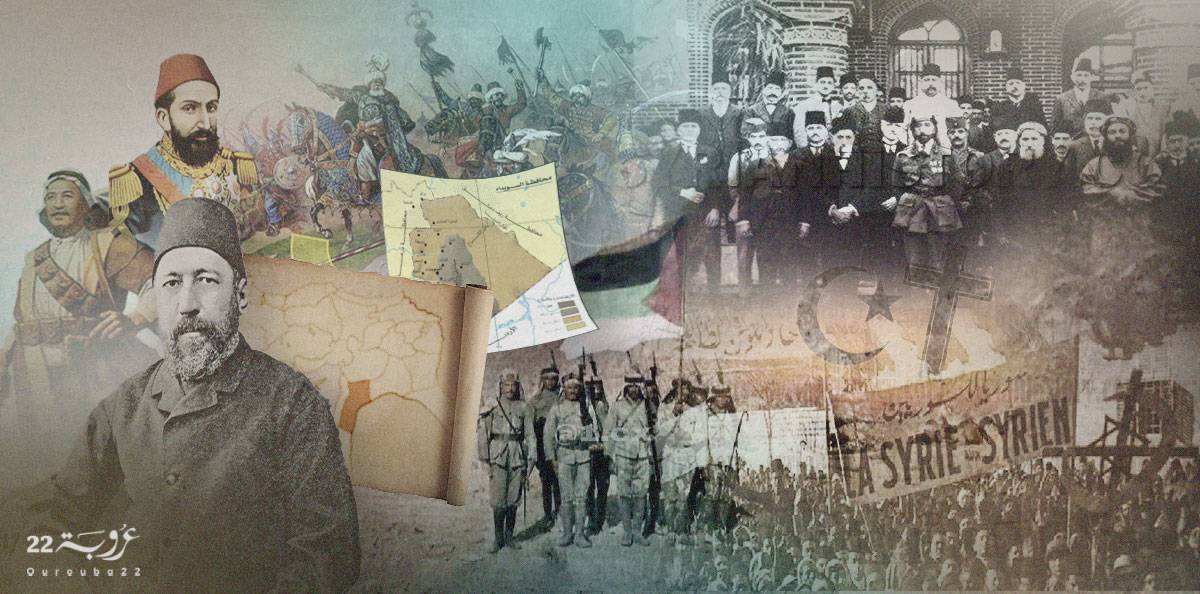

وكما هو معلوم، فإنّ عمر المملكة العربية كان قصيرًا مع دخول الجيش الفرنسي إلى دمشق، بعد معركة ميسلون في تموز 1920، وحلّ الحكومة العربية، ومغادرة الملك فيصل لدمشق. وبعد خمسة أسابيع من دخول القوات الفرنسية إلى دمشق، أعلن غورو دولة "لبنان الكبير"، ومهّد لتقسيم "سورية" عبر إقامة الاتحاد السوري، الذي يضمّ دويْلات دمشق وحلب واللّاذقية وجبل العرب، ثم إقامة دولة سوريا التي تشكّلت من دولتَي حلب ودمشق عام 1925، وفي هذه السنة نفسها اندلعت الثورة السورية الكبرى، وقد شملت الثورة التي استمرت سنتَيْن المدن السورية.

أمّا توحيد "سورية" بما في ذلك دولة الدروز ودولة العلويين فيعود إلى عام 1936، ولم يتمّ الدمج الفعلي إلّا عام 1942، ويمكن أن نُرجع هذا المسار إلى مساعي القيادات الوطنية والشعب السوري في توحيد "سورية" الذي تحقّق بعد سنوات من النضال. وخلال الثلاثينيّات والأربعينيّات عرفت "سورية" بروز الأحزاب التي ناضلت من أجل الوحدة، وعرفت بعد ذلك حركةً سياسيةً نشطةً وتنميةً للمناطق التي شارك في نشرها المتعلمون والمنخرطون في أحزاب الشيوعي والقومي السوري والبعث.

المشكلة الأساسية في النظام الاستبدادي هي في تقوقع الجماعات المذهبية والدينية والإثنية على نفسها

وكانت "سورية" قد شهدت انقلاباتٍ عسكريةً ما بين 1949 و1954، إلّا أنّ الانقلابات لم تستطع أن تمنع الحياة الدستورية والبرلمانية عام 1954، وصولًا إلى الوحدة المصرية - السورية عام 1958، والتي أنعشت الآمال بقيام الوحدة العربية الشاملة. إلّا أنّ خيبة الأمل جاءت مع الانقلاب في دمشق على الوحدة في أيلول عام 1961، ثم جاء حزب البعث من خلال ضبّاطه إلى السلطة بعد انقلاب عام 1963، وعلى الرَّغم من انقلابات الضباط بعضهم على بعض استمرّ حكم البعث حتى نهاية عام 2024.

إنّ عمر الدولة السورية الموحّدة لا يزيد عن التسعين سنة، حكم حزب البعث (بما في ذلك فترتَي الأسدَيْن) أكثر من ثلثَيْها.

أدّت الانقلابات العسكرية إلى إقفال الحياة الديموقراطية وتعطيل القانون وفرض حالة الطوارئ الدائمة ووضع اليد على الممتلكات الخاصة باسم التأميم والاشتراكية. وقد تمركزت السلطة بأيدي فردٍ تُحيط به مجموعة من ذوي الأصول العسكرية الذين يتداولون المناصب.

كلّ ذلك معروف، إلّا أنّ الأمر الذي يحتاج إلى تحليلٍ أعمق، هو أنّ النظام الاستبدادي الذي يُلغي الأحزاب والتعدّدية السياسية، ينظّم انتخابات شكلية بدل ديموقراطية تتطوّر وتتقدّم مع تراكم الخبرة لدى المواطنين التي تجعلهم يختارون مَن يمثلهم، ويوكل الحاكم أمر الحياة العامة إلى أجهزة الأمن وهي التي تعتمد وكلاء غير منتخبين أو من أتباع السلطة ليديروا شؤون المناطق.

حين يُصبح للنظام حزبه وعصابته وطائفته يُصبح الانتماء إلى جماعة من دون الولاء الوطني هو الخيار المُتبقّي

إنّ المشكلة الأساسية في هذا النظام هي في تقوقع الجماعات (المذهبية - الدينية - الإثنية) على نفسها، بغضّ النظر عن مدى استفادة هذه الجماعة أو تلك من النظام أو قربها أو بعدها عنه.

هذا التقوقع أو الانكماش الذي تمارسه الجماعات ناتج بالدرجة الأولى عن انخفاض شأن المواطَنة. فالفرد لم يعُد مواطنًا ينتمي إلى وطنٍ أو دولةٍ تحمي فرديّته القوانين، بل يُنظر إليه باعتباره ينتمي إلى جماعةٍ طائفيةٍ أو عشائريةٍ أو غير ذلك، تُرجعه إلى جماعته ليحتميَ بها. وفي المقابل، فإنّ الحكم الاستبدادي الذي لا يُقيم وزنًا للحرّيات الفردية أو العامة، يميل إلى التعامل مع مَن يعتبرهم ممثلي هذه الجماعة الدينيين أو العشائريين أو غير ذلك.

وفي الوقت الذي يُفترض بالدولة الحديثة أن تجعل المساواة بين المواطنين مهمّتها الأسمى، المساواة التي تشمل التنمية المتوازنة والتربية الوطنية والاحتكام إلى القانون، فإنّها تركت لمتقدّمي هذه الجماعات المذهبية والعشائرية وحتّى الريفية أن يتولّوا شؤون جماعاتهم، وحلّ مشاكلهم وخصوماتهم.

أنظمة الاستبداد أطاحت بكل آمال أجيال النصف الأول من القرن العشرين في بناء دولة حديثة تعدّدية وديموقراطية

وعلى هذا النحو، تتقدّم الولاءات المذهبية التي يجد فيها المرء ملاذًا بديلًا من الولاء الوطني، ففي الوقت الذي يُصبح فيه للنظام حزبه وعصابته وطائفته، يصبح الانتماء إلى جماعةٍ من دون الولاء الوطني هو الخيار المُتبقّي. وهكذا يرفع المرء من قيمة الرابطة الدينية أو المذهبية، ويتمّ التفاخر بالانتماء إلى عشيرةٍ والانصياع لأعرافها.

هذه هي حصيلة أنظمة الاستبداد، التي عمّقت الاختلاف بين أهل الساحل والداخل، وبين البدو الرعاة والفلاحين المزارعين، والتي أطاحت بكل الآمال التي عقدتها أجيال النصف الأول من القرن العشرين في بناء دولة حديثة تعدّدية وديموقراطية تضمن حرية الأفراد وحقّهم في القول والفعل.

واليوم فإنّ ما نشهده ليس مُبشّرًا، وليس أمامنا سوى العودة إلى مبدأ دولة القانون القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.

لقراءة الجزء الأول

(خاص "عروبة 22")