قضية العقلانيّة، وما تتطلّبه من اندراجٍ في مسيرة العلم الطبيعي ومنهجه، هي مطلب الثقافة العربية منذ ثلاثة قرون تقريبًا ولا تزال. وقضية الديموقراطية تثير انشغال الفكر السياسي العربي منذ مطلع القرن العشرين على الأقل، ولا تزال. فيما تدحرجت قضية الوحدة القوميّة من منطقة الحلم المثالي المتوهّج كوجه طفلٍ بريء، عند منتصف القرن العشرين، إلى سفح الوهم الكئيب كوجه عجوزٍ شائخٍ عند نهاية الرّبع الأول من القرن الحادي والعشرين.

أمّا قضية العلاقة مع الآخر فاستمرّت تشغل الذهن العربي منذ ثمانينيّات القرن التاسع عشر على الأقل، حين دارت مناظرات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده مع إرنست رينان، ومحمد عبده مع ليو تولستوي، وحتّى اليوم، مرورًا بتلك اللحظة المعتمة التي تفجرت فيها نظرية صِدام الحضارات وما أثارته من اهتمامٍ وبلْورته من ردودٍ كشفت عن حدّة انزعاج الوعي العربي من تلك النظرية حينما أطلقها المفكّر الأميركي الراحل صامويل هنتنغتون في تسعينيّات القرن العشرين، وبالذات حينما تبنّاها اليمين الأميركي المُحافظ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

أصبح جدل الفكر مع الفكر بديلًا لجدل الفكر مع الواقع

وعلى الرَّغم من الاختلاف في السّياقات وخصوصية الإشكالات التي صاحبت طرح تلك القضايا في المراحل المختلفة، ظلّ العامل المشترك بينها هو العجز عن حسم الخيارات إزاءها أو إحداث قطيعةٍ تاريخيةٍ معها، ولذا استمرّت جميعها تحلّق فوق حواجز الزّمن، عالقةً على الفواصل بين القرون، بين القرنين التاسع عشر والعشرين، وبين القرنين العشرين والحادي والعشرين. الأمر الذي صبَغ الفكر العربي بميسم الرّكود، وأوقعه أسيرًا لجبر التكرار، وهو ما نفسّره بعوامل ثلاثة أساسية: ثقافية، وسياسية وبنيوية، نتوقف اليوم عند أوّلها، العامل الثقافي، المتعلّق بذلك الانقسام الجذري اللّعين، والذي بلغ حدّ الانشطار بين المرجعيتين الكبيرتيْن للثقافة العربية، أي بيْن الحداثة والتقليد.

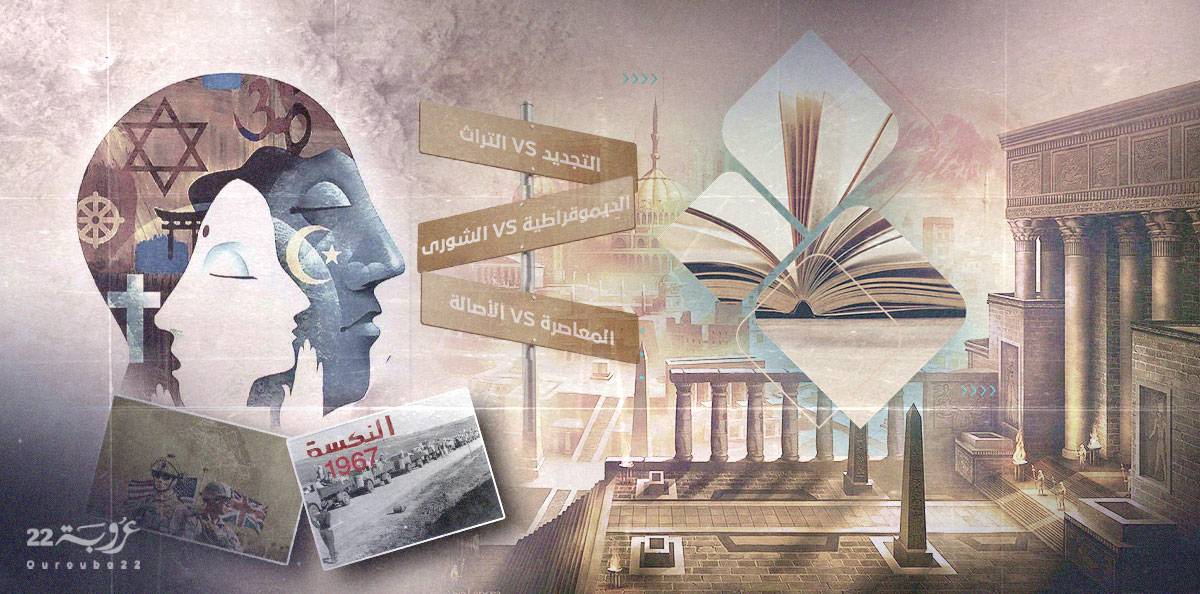

لقد أفضى التنافس الشديد بين المرجعيتين إلى انقسامٍ عميقٍ بين ثنائيّات عديدة متقابلة، تناسلت من كلتيْهما: كالأصالة ـ المعاصرة، التراث ـ التجديد، الشورى ـ الديموقراطية.

وإذ بلغ الانقسام حدَّ الاستقطاب فقد استحال الجدل بين تلك الثنائيّات سجالًا أبديًا، وأصبح جدل الفكر مع الفكر بديلًا لجدل الفكر مع الواقع. وهكذا تبلور الجهد الأساسي لكلّ تيّار فكريّ في مواجهة التيارات الأخرى وليس في مواجهة المشكلات الواقعية، الأمر الذي أدخل تلك التيارات جميعها في موقفٍ سكونيّ عميق، زاد من حيرة الواقع وقلقه إزاء ما يشهده من صداماتٍ بين التيارات المتصارعة عليه، بحيث ازدادت شكوكه فيها جميعها، وأخذ يعزل نفسه عنها، ليبقى جامدًا في مكانه، مُتقوقعًا على نفسه، حيث بقيت أسئلته ومشكلاته وقضاياه ثابتةً، وتلك هي مفردات عمل الفكر.

لا هَمَّ يشغل كل نخبة سوى إلغاء تجربة النخبة السابقة ليبدأ المجتمع من نقطة الصّفر مع كل تغيير سياسيّ

وقد ترتّب على انشطار المرجعية الثقافية أمر آخر خطير، وهو انقطاع التجربة التاريخية، كنقيضٍ لتراكُم الخبرة؛ ذلك أنّ الانقسام الثقافي الجذري وُلد من رحمه انقسامٌ شبه جذري بين النّخب السياسية، ممثلًا في ذلك الانقسام الإيديولوجي الذي غذَّى نزوعًا عميقًا لإقصاء الآخر الداخلي: الطبقي، الحزبي، القبلي... إلخ، مع الاستعداد للانقضاض على كلّ ما يمثّله من أبنيةٍ ورموزٍ إذا ما توافرت الظروف المساعِدة، الأمر الذي أدخل جلّ مجتمعاتنا في نفق التحوّلات الانقلابيّة بين أنظمةٍ سياسيةٍ جدّ مختلفة، تراوح ما بين هذه المرجعية وتلك، فلا هَمَّ يشغل كلّ نخبة سوى إلغاء تجربة النّخبة السابقة، ليبدأ المجتمع الحاضن لكلتيْهما من نقطة الصّفر مع كل تغييرٍ سياسيّ.

وهنا يصلح السّودان في العقود الست الأخيرة نموذجًا بالغ الدلالة لدرجة الإثارة، وكذلك الجزائر في العقديْن الممتدّيْن بين نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، ومصر في نصف القرن الماضي، فضلًا عن لبنان والعراق واليمن. ولا شكّ في الأثر السّلبي لهذا الانقطاع التاريخي على حركة الواقع، إذ يعطّل قدرته على مراكمة الخبرات والتقاليد والإنجازات، ومن ثم يدفع إلى استمرارية طرح مشكلاته وقضاياه الأساسية، ما يعني جمود الفكر وانغلاقه على ذاته.

(خاص "عروبة 22")