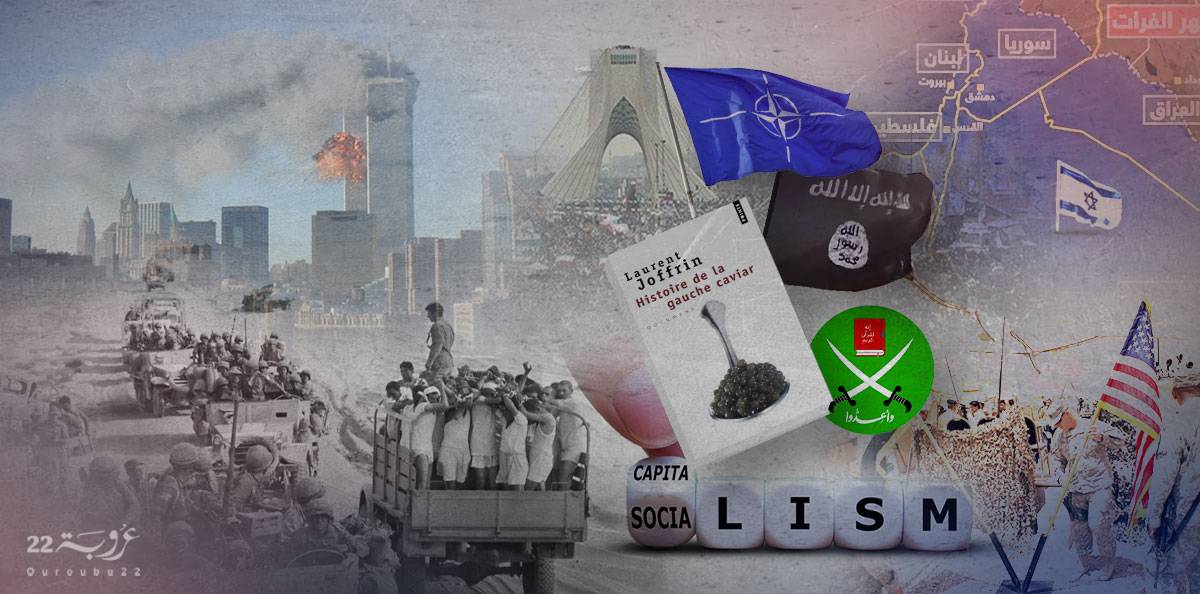

كانت نكسة 1967 أولى المحطّات المؤثّرة في التحوّلات التي ستمرّ منها تلك المرجعية، إلى درجةٍ يصعب معها حصر الأسماء العربية التي كانت محسوبةً أو تُصنّف إيديولوجيًّا في خانة اليسار، والتي أخذت مسافةً من هذا الاتجاه، لتتحوّل نحو مرجعيةٍ أقرب إلى المرجعيّة الإسلاميّة الحركيّة، أو تتقاطع مع هذه الأخيرة، كما هو الحال مع منير شفيق من فلسطين، وعبد الوهاب المسيري من مصر، ضمن لائحةٍ عريضةٍ من الأسماء. جاءت بعدها أحداث سبتمبر/أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن، حيث سنُعاين فورةً في خطاب الإسلاميّة الحركيّة، مقابل تكريس تراجع المدّ اليساريّ، فالأحرى ما سوف نعاينه بعد اندلاع أحداث 2011.

ما يهمّنا هنا التوقف عند ثلاثة تيّاراتٍ على الأقلّ، تنحدر من المرجعيّة اليساريّة، والتي أصبحت أقليةً عدديةً أساسًا، وعلى الرَّغم من ذلك، نعاين انقساماتٍ تنظيميةً مصحوبةً بتحوّلاتٍ نظرية، لا علاقة لها بما كان يُميّز المرجعيّة اليساريّة، أقلّها الاشتغال على معالم التحرّر الوطني من التبعيّة الاقتصاديّة ومعها التبعيّة السياسيّة للرأسماليّة العالميّة، والنّهل من أدبيّات الاقتصاد السياسيّ في سياق هذا العمل النظريّ (ليس صدفةً أن نعاين خلال العقد الماضي تواضعًا كبيرًا أو ندرةً جليّةً في التأليف العربي الذي يُصنّف في خانة أدبيّات الاقتصاد السياسي).

يتعلق الأمر إذن بالتيّارات التالية:

- هناك أولًا ما يُصطلح عليه بـ"يسار الكافيار"، وفي مجال التأريخ للأفكار، صدر هذا المصطلح لأول مرةٍ في الساحة الفرنسية، وتحديدًا في مقالةٍ نشرتها يوميّة "لوموند" بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 1978، أي قبل صعود نجم الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران (François Mitterrand)، ومن هنا وُصف تيّار اليسار حينها، الذي سيُدشّن تلك التحوّلات النظرية بـ"اليسار الميتراندي"، ويُقصد به ذلك التيّار اليساريّ الذي أصبحت لديه قابليّة التعامل مع الجميع بهدف الاستفادة ماديًا ورمزيًا، من خلال عرض خدماتٍ بحثيّةٍ وإعلاميّةٍ باسم الخبرة والتجربة.

"يسار الكافيار" ظاهرة نعاينها منذ عقد على الأقل في الوطن العربي

سوف ينتظر الرأي العام ثلاثة عقودٍ تقريبًا حتّى يُعاين صدور أول كتاب حول الظاهرة، بعنوان "تاريخ يسار الكافيار" (صدر في 20 أبريل/نيسان 2006) وألّفه لوران جوفران (Laurent Joffrin)، وخلُص فيه إلى أنّ "يسار الكافيار تلقّى دائمًا تعزيزاتٍ من العديد من البورجوازيين الأثرياء والمُستنيرين".

إنّها الظاهرة نفسها التي نعاينها منذ عقدٍ على الأقلّ في الوطن العربي، والتي ستفرز لنا النموذج الثاني في هذه التحوّلات.

- يتعلق الأمر بـ"يسار الإخوان"، وهو فرعٌ من فروع ظاهرة "اليسار الإسلامي" الذي بزغ فرنسيًّا أيضًا من خلال أمثلةٍ عدّة، منها على سبيل المثال حالة ميشال فوكو (Michel Foucault)، الذي تعاطف بدايةً مع الثورة الإيرانيّة قبل تراجعه لاحقًا عن تأييد "نظام الملالي"، وقد تطرّقنا ببعض التفصيل إلى ظاهرة "اليسار الإسلامي" الفرنسي في كتاب "المسلمون والإسلاموية في فرنسا" والصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وهناك كتبٌ غربيّةٌ عدّة، بما فيها دراسات عربية، تطرّقت إلى ورطة فوكو هذه، والقاسم المشترك الصمت عن مراجعات فوكو. العمل الأول ألّفه بهروز غمري تبريزي، بعنوان "فوكو في إيران - الثورة الإسلامية بعد عصر التنوير" (ترجمة: علي بدر - فرح شرف، 2021)، والثاني ألّفه محمد الشيكر، بعنوان "فوكو والثورة الإيرانية - مدخل لأنطولوجيا الحاضر" (2018).

تيّار "إخوان الناتو" رحّب بالدبابات الأميركية من أجل إسقاط نظام صدّام حسين

- وأخيرًا، هناك "يسار الشعبويّة"، الذي يتفرّع بدوره عن "اليسار التكفيريّ"، والمقصود به العديد من الأقلام اليسارية التي تفاعلت خلال الأسابيع الماضية مع أحداث المنطقة، بما فيها الحرب بين المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي، بحيث نقرأ مواقف تصبّ في تكفير أنظمة المنطقة، كما لو أنّها تفاعلات صادرة عن مرجعيات "داعشيّة"، بينما الأمر خِلاف ذلك، ومواقع التواصل الاجتماعي شاهدةٌ على ذلك.

نجد في السياق نفسِه، "يسار الناتو" أو "اليسار العوْلمي"، على غرار تيّار "إخوان الناتو" الذي بزغ في منعطف 2011. إنّه التيّار نفسه الذي رحّب من قبل، بالدبابات الأميركية من أجل إسقاط نظام صدّام حسين.

من كان يتخيّل يومًا، أنّ اليسار العربي الذي حقق تراكمًا كميًّا ونوعيًا في أدبيات الاقتصاد السياسي، وتفوّق على باقي المرجعيّات الإيديولوجيّة في الانتصار للهمّ الوطني والمشترك الإنسانيّ في آنٍ، فالأحرى عبر النضالات التي قدّمها دفاعًا عن الأوطان والشعوب، يُنتج للشعوب نفسها، الأنماط الثلاثة أعلاه!.

(خاص "عروبة 22")