ما يهمّنا من هذه الخطط التي سارت على منوال من سبقه كتقي الدين المقريزي (1364 - 1442)، صاحب أشهر خطط في التراث العربي، هو شمولها ومعاينة الإنسان السوري في معاشه وعقليته، من خلال ملاحظة حتى أمثاله الشعبية التي تعكس المزاج المُعتدل للمجتمع حتى في تديّنه.

ربط محمد كرد علي الانتماء بالنهضة كشرط للتقدم

برأيي استعادة الخطط مهمّة بحيث تضعنا أمام مقارنة مع المدن السورية ولا سيما الشّام - دمشق اليوم، التي تعيش حالةً من حالات التنفير من الدين بتكثيف التديّن الطقوسي على الآخر في المجال العام، وهذا بطبيعة الحال هو تديّن على حساب الإيمان الذي كانت تعيشه الناس والذي يقوم على التنوّع والإلفة كما يعكسه محمد كرد علي في خططه.

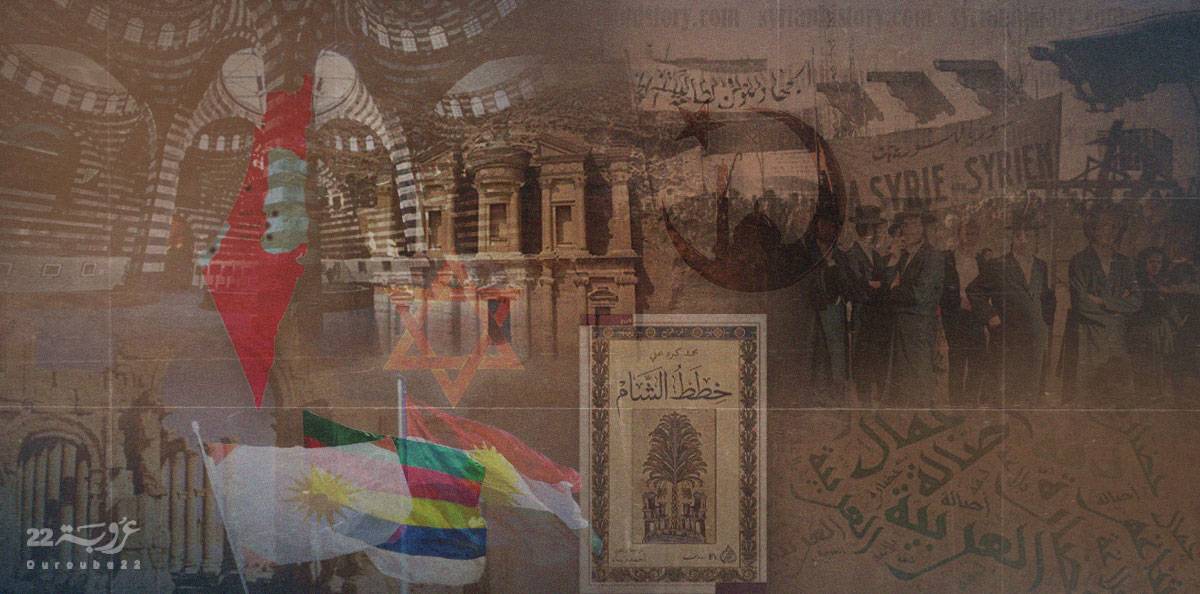

النهضة القومية الثقافية

كان كرد علي يعيش انتماءً لوطنه، بحيث ربط الانتماء بالنهضة كشرطٍ للتقدم، وهذا ما نحن بحاجة إليه اليوم خصوصًا مع استعادة لغة التفريق والتمزيق (كرد، عرب، سنّة، علويون، دروز، شيعة، مسيحيون... إلخ)، فيشير إلى: "موضوع الخطط أمر جليل يتعيّن الإحاطة به على كل مَن يحب أن يعرف أرضه ليخدمها ويستفيد منها، وأحقّ الناس بمعرفة بلده وأهله وجيرانه ومن لم يُرزق حظًا في الاطّلاع على ما حوى موطنه من خيرات، وما أتاه أجداده من الأعمال، لا ينهض بما يجب عليه ليؤثّر الأثر النافع في الحال والمآل، ومن أجدر من الأبناء والأحفاد بالرجوع إلى سجلّات الآباء والأجداد".

يهود المنطقة كانوا يعيشون بسلام من دون أن يتعرّض لهم أحد

والأهم هو معرض حديثه في المُجلّد الثالث عن الاستعمار كيف يعمل على تجزئة الأوطان، وكيف ينبّه إلى خطر الصهيونية بعدم أحقّيتها بفلسطين نظرًا إلى أنّ اليهود من قوميّات شتّى متفرّقة لا يجمعهم سوى الدين مؤكدًا على: "عدم أحقّية اليهود بأرض فلسطين لدثور قوميّتهم، وتشتّت نزعاتهم وعاداتهم لكون اليهود يجمعهم الدين وتُفرّقهم الأمم". وهذا ما جرى من خلال جلب اليهود من أوروبا وروسيا وأميركا وبلدان عدّة إلى الأراضي الفلسطينية من دون وجه حق، مع أنّ يهود المنطقة هم عرب وكانوا يعيشون بسلامٍ من دون أن يتعرّض لهم أحد.

الأمثال الشعبية التي تعكس التضامن والمروءة

محمد كرد علي أفرَد فصولًا للأمثال الشاميّة وشرح دلالاتها، لأنّها جزء أصيل من ثقافة الناس التي تعكس روح المحبة والتآخي والتراحم. من الأمثلة التي أوردها: "اللي استحوا ماتوا"، ويُقال لمن لا يخجل من ارتكاب ما يُستنكر، وقد ضاعت مروءته. "الجار قبل الدار"، ويعكس أهمية حُسن الجوار في الثقافة الدمشقية، حيث كان يُستشار الجار قبل شراء بيت. "ابن الحارة على الحارة، وابن البرّا عليها"، أي أنّ أهل الحارة قد يختلفون، لكنّهم يتّحدون ضدّ الغريب عنها، خصوصًا أمام مشاريع الخارج التي تضرب الداخل وتُمزّقه.

اللغة المحكيّة الوادعة

لقد رصد كرد علي الكلمات والتعابير الدارجة في دمشق وهي تشير في دلالاتها إلى الذوق والاحترام والتي تختزن نوعًا من أنواع اللطف، ومنها: "الله معك" وهي للتحية عند الوداع، وهي مأخوذة من الدعاء. "يسلموا إيديك"، وهي تُقال لمَن يحسن عمله ويقوم به على أكمل وجه، وخصوصًا في الطعام لأن الشام مشهورة في إعداد الطعام. " شو هالحكي؟"، وهي للتعبير عن الاستغراب والاستنكار. وهنا يشير كرد علي إلى أنّ "لأهل الشام لغة دارجة تميل إلى السهولة فيها ألفاظ عربية فصيحة، وأخرى أعجمية عُرِّبَت لطول الاستعمال".

المشروع الحضاري

"كان منزل الشيخ عبد القادر المغربي منتدى أدب، يجتمع فيه الأعيان والأدباء، وتُتلى القصائد ويُناقَش الفكر"، يعكس كرد علي كيف أنّ أهل الشام كانوا ذوي مزاج معتدل في التديّن، وكيف كان الناس بمختلف مشاربهم يجتمعون ويتحاورون. من هنا، قام على نقد الاستشراق ونزع الغلوّ في أعماله الأخرى مثل الإسلام والحضارة العربية.

اعتبر محمد كرد علي أنّ الاستعانة بالعلوم الغربية جزء من الإصلاح الحضاري من دون تفريط في الهوية العربية

ينتقد كرد علي التصوّرات المغلوطة لدى المستشرقين، ويؤكّد موقفه التحليلي والعقلاني بدلًا من التوظيف المُضلّل أو الشوفيني. لقد نادى إلى الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي وكرّس جهده لنشر العلم، ومكافحة القيم السلبية والموروثات التي تُعيق النهضة، داعيًا إلى الانفتاح والتجديد من دون هدم الأصول. واعتبر أنّ الاستعانة بالعلوم الغربية - بما لا يُخالف الثوابت - جزء من عملية الإصلاح الحضاري، شرط أن يتمّ هذا من دون تفريط في الهوية العربية. لم يرفض الحاضر، بل طالب بتبنّي ما يستجدّ من معطيات حضارية إذا كان ذلك دافعًا للتطوّر، فكان يشجّع على "إنارة الأفكار"، وتقوية روح القومية العربية، والانفتاح على المدنيّة الغربية بإعجاب معقول من دون كراهية.

(خاص "عروبة 22")