لم يكن التوسع الاقتصادي الصيني في أوروبا وكندا حدثاً مفاجئاً أو مؤامرة محكمة، بقدر ما كان نتيجة مباشرة لاختلال عميق في منظومة التحالفات الغربية، ظهر بوضوح مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فحين قررت واشنطن خوض "حروب تجارية" ضد خصومها وحلفائها على حد سواء، بدعوى تصحيح الخلل في الميزان التجاري، وجدت العواصم الأوروبية وأوتاوا نفسها أمام معادلة جديدة: حليف استراتيجي لا يتردد في استخدام الاقتصاد سلاحا، وشريك صاعد، هو الصين، يعرض السوق والاستثمار بلا خطاب أيديولوجي صاخب.

في هذا السياق، لم تحتج الصين إلى بذل جهد استثنائي لإقناع الأوروبيين، أو الكنديين. بكين اكتفت بتقديم نفسها كقوة اقتصادية مستقرة، طويلة النفس، قادرة على توفير ما بات مفقوداً في العلاقة مع واشنطن: التنبؤ والاستمرارية. توقيع الاتفاق الشامل للاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي في نهاية 2020، رغم تجميده لاحقاً لأسباب سياسية، كان مؤشراً واضحاً على مدى استعداد بروكسل للفصل بين الخلافات القيمية والمصالح الاقتصادية، خاصة بعد سنوات من الضغوط التجارية الأمريكية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخّص هذه المقاربة حين قال في مقابلة عام 2019، "إن السيادة الأوروبية تعني ألا تكون أوروبا تابعة لأي قوة، سواء كانت الولايات المتحدة أو الصين"، وهي عبارة تُقرأ في بكين بوصفها إشارة ترحيب ضمنية بالتوازن لا بالقطيعة. أما في ألمانيا، القلب الصناعي لأوروبا، فقد دافع اتحاد الصناعات الألمانية، مراراً عن الحفاظ على السوق الصينية، محذراً من أن "فك الارتباط الاقتصادي الكامل مع الصين سيضر بأوروبا أكثر مما يضر ببكين". كندا بدورها سلكت مساراً أكثر حذراً، لكنها لم تكن أقل براغماتية، فرغم التوتر السياسي العميق مع الصين بعد قضية اعتقال منغ وانزو المديرة المالية لشركة هواوي، حافظت أوتاوا على علاقاتها التجارية، مدفوعة بحقيقة أن الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لكندا. اقتصاديون كنديون مثل، دانيال دراش من جامعة تورنتو، حذروا في مقالات تحليلية من أن "الاعتماد الحصري على السوق الأمريكية لم يعد خياراً آمناً، في عالم يتسم بتقلبات سياسية حادة في واشنطن".

اللافت أن هذا التمدد الصيني لم يحدث عبر اختراق سياسي مباشر، أو تحالفات أمنية، بل عبر أدوات ناعمة: الاستثمار، سلاسل التوريد، والتكنولوجيا. وهو ما جعل واشنطن تشعر بأن التهديد يقع في "عقر دار حلفائها"، لا لأن هؤلاء الحلفاء انقلبوا عليها، بل لأنهم بدأوا يتصرفون وفق منطق المصالح الوطنية، لا الولاءات المطلقة. هذا الواقع يطرح سؤالاً أعمق: هل تواجه الولايات المتحدة صعود الصين، أم تواجه نتائج خياراتها هي؟ فكما قال الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في أكثر من مناسبة، "لا نريد حرباً باردة جديدة مع الصين"، لكن سياسات سلفه جعلت كثيراً من الحلفاء يتصرفون وكأن تلك الحرب قد فُرضت عليهم دون استشارتهم.

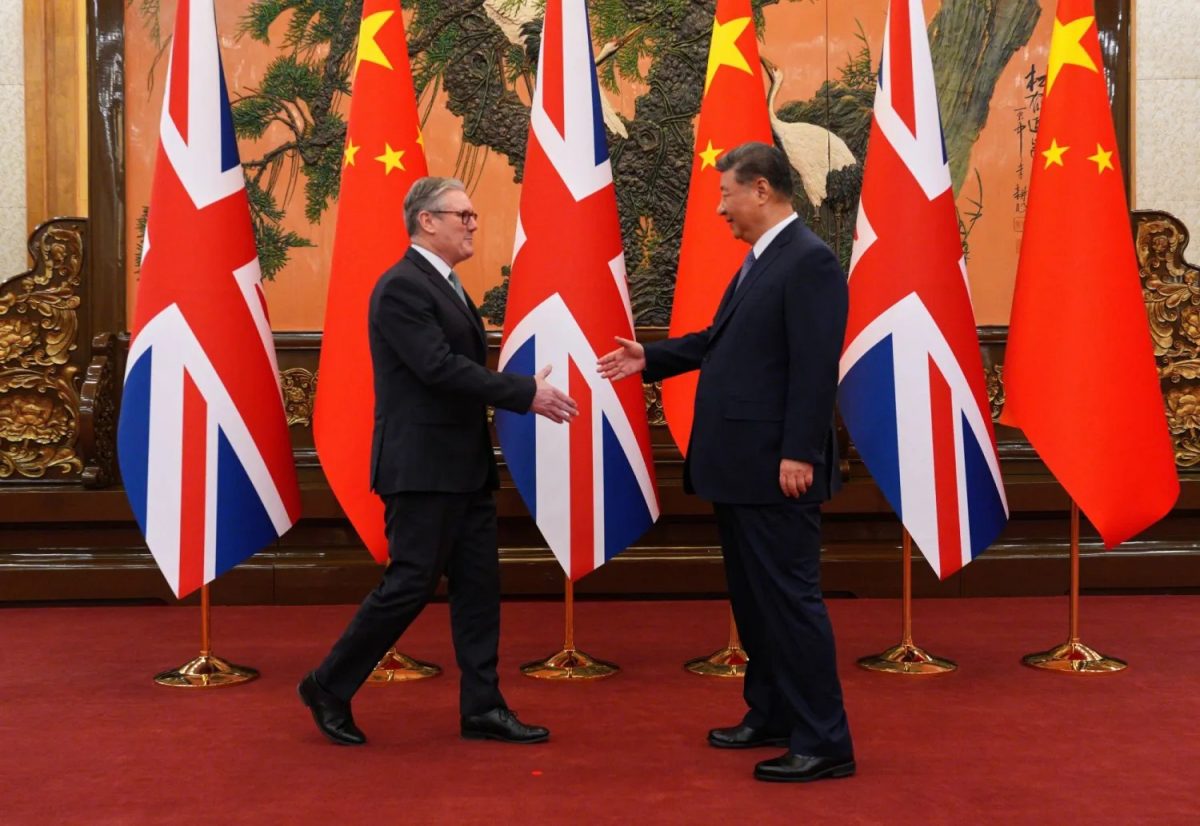

في كندا، برز رئيس الوزراء مارك كارني كلاعب مركزي في هذا الفصل الجديد من العلاقات الاقتصادية الدولية، إذ لم يغب اسمه عن النقاش حول "التغلغل الصيني" داخل فضاء حلفاء واشنطن. في منتصف يناير 2026، خلال أول زيارة رسمية له إلى بكين منذ توليه المنصب، أعلن كارني عن اتفاقات تجارية أولية مع الصين تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض السلع، بما في ذلك السيارات الكهربائية الصينية، ووصف الزيارة بأنها بداية "شراكة استراتيجية جديدة" بين أوساط التجارة في البلدين، وصرّح أمام وسائل الإعلام بأن الاتفاقات مع بكين تمثل "تقدما مهما، يضعنا بشكل جيد في النظام العالمي الجديد"، مع إعلانه توقيع اتفاق مع الصين حول خفض الصين للرسوم على صادرات الكانولا الكندية، وعن آماله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى "استثمارات صينية كبيرة" في كندا خلال السنوات المقبلة.

ردّ فعل إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، كان حادا، إذ هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الكندية إذا مضت كندا في صفقة تجارة حرة مع الصين، محذرا من أن الصين "ستلتهم كندا بالكامل"، إن سمح لها بمقعدٍ اقتصادي مميز عبر الشراكات الجديدة. لكن كارني ردّ بدوره بالتأكيد على أن هذه الاتفاقات ليست اتفاق تجارة حرة شاملًا مع الصين، بل ترتكز على تخفيف بعض الرسوم التي فرضت خلال الحرب التجارية، موضحا أن كندا "ليس لديها أي نية للسعي وراء اتفاق تجارة حرة مع الصين، أو أي اقتصاد غير سوقي آخر"، وأن ما تحقق هو تصحيح لمشكلات ظهرت مؤخراً. تصريحات كارني في المنابر الدولية كانت أعمق من مجرد تفاصيل عن الرسوم الجمركية؛ ففي منتدى دافوس الاقتصادي، دعا إلى أن البلدان متوسطة القوة يجب أن تتعاون لتعزيز مصالحها، محذرا من أن العالم يشهد "تمزقا في النظام القائم لا مجرد انتقال"، وأن قواعد الاندماج الاقتصادي قد تتحول إلى أدوات ضغط إذا أصبحت تُستخدم كسلاح. موقف كارني هذا لم يكن موجّها فقط إلى بكين، بل أيضا إلى واشنطن نفسها، في دعوة ضمنية إلى إعادة التفكير في الأسس التي استندت إليها العلاقات الاقتصادية بين الغرب وكل من الصين وكندا.

الاتحاد الأوروبي بدوره تبنّى المفهوم ذاته تقريباً. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين استخدمت التعبير نفسه في خطابها عن الصين، مؤكدة أن أوروبا "لن تقطع علاقاتها الاقتصادية، لكنها لن تكون ساذجة". هذه اللغة تعكس إدراكاً أوروبياً مزدوجاً: الصين شريك لا يمكن الاستغناء عنه اقتصادياً، لكنها في الوقت نفسه منافس منهجي. غير أن هذا التوصيف، رغم حدّته السياسية، لم يمنع استمرار الاستثمارات المتبادلة ولا محاولات إعادة فتح قنوات الحوار الاقتصادي، وهو ما يثير قلق واشنطن أكثر من التصريحات العلنية.

القلق الأمريكي لا ينبع فقط من حجم التبادل التجاري، بل من التحول البنيوي في سلاسل التوريد. تقارير صادرة عن مؤسسات بحثية أمريكية مثل مجلس العلاقات الخارجية حذّرت من أن الشركات الأوروبية والكندية باتت تنظر إلى الصين بوصفها جزءاً من استراتيجية "التأمين الاقتصادي"، لا مجرد سوق تصدير. توماس فريدمان، الكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز"، كتب بوضوح "العالم لم يعد أحادي القطب اقتصادياً، حتى لو بقي كذلك عسكرياً"، وهي عبارة تختصر جوهر المأزق الأمريكي، لكن التمدد الصيني ليس بلا حدود وبلا كلفة. أوروبا، رغم انفتاحها الاقتصادي، شددت القيود على الاستحواذات الصينية في القطاعات الاستراتيجية، خاصة التكنولوجيا والطاقة. ألمانيا نفسها، التي طالما دافعت عن العلاقات الاقتصادية مع بكين، أوقفت بعض صفقات الاستحواذ بدعوى حماية الأمن القومي. وفي كندا، تزايدت الضغوط السياسية والإعلامية لإعادة تقييم الاستثمارات الصينية، خصوصاً في مجالات التعدين الحيوي والاتصالات. صحف كندية كبرى مثل "غلوب أند ميل" ناقشت مراراً التوتر بين الحاجة الاقتصادية والمخاوف السيادية، في نقاش يعكس انقساماً حقيقياً داخل النخب الغربية.

مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل تستطيع واشنطن استعادة موقعها الاقتصادي المهيمن داخل فضاء حلفائها؟ الإجابة ليست سهلة. فكما قال الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل، إن "العولمة لا يمكن إدارتها عبر الإكراه"، محذراً من أن استخدام الرسوم والعقوبات كسلاح دائم يؤدي إلى نتائج عكسية. هذا ما بدأ كثير من الحلفاء يدركونه، بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا جانبية لصراع اقتصادي لم يختاروه. المفارقة أن الولايات المتحدة، وهي تحاول اليوم ترميم علاقاتها مع أوروبا وكندا، تصطدم بواقع صنعته بيدها. فالثقة التي تضررت خلال سنوات ترامب لا تُستعاد بسهولة، حتى مع تغيّر الخطاب. الحلفاء باتوا أكثر حذراً، وأكثر ميلاً إلى تنويع الشركاء، ليس حباً بالصين، بل خوفاً من تقلبات السياسة الأمريكية الداخلية. أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لخّص هذا المزاج حين قال لصحيفة "فايننشال تايمز" إن "مشكلتنا لم تعد الصين فقط، بل عدم اليقين القادم من واشنطن".

في المحصلة، لا يبدو أن الصين "غزت" أوروبا وكندا بقدر ما استُدعيت إلى فراغ استراتيجي. والتهديد الحقيقي للاقتصاد الأمريكي لا يكمن في الاتفاقات التجارية التي يوقعها حلفاؤه مع بكين، بل في تآكل صورة الولايات المتحدة كشريك يمكن التنبؤ بسلوكه، وإذا أرادت واشنطن وقف هذا المسار، فلن يكفي التحذير من الصين، بل يتطلب الأمر مراجعة عميقة لكيفية إدارة التحالفات في عالم لم يعد يقبل بالاصطفافات الصلبة ولا بالولاءات غير المشروطة.

(القدس العربي)